Pouvoir d'arrêt (rayonnement ionisant) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

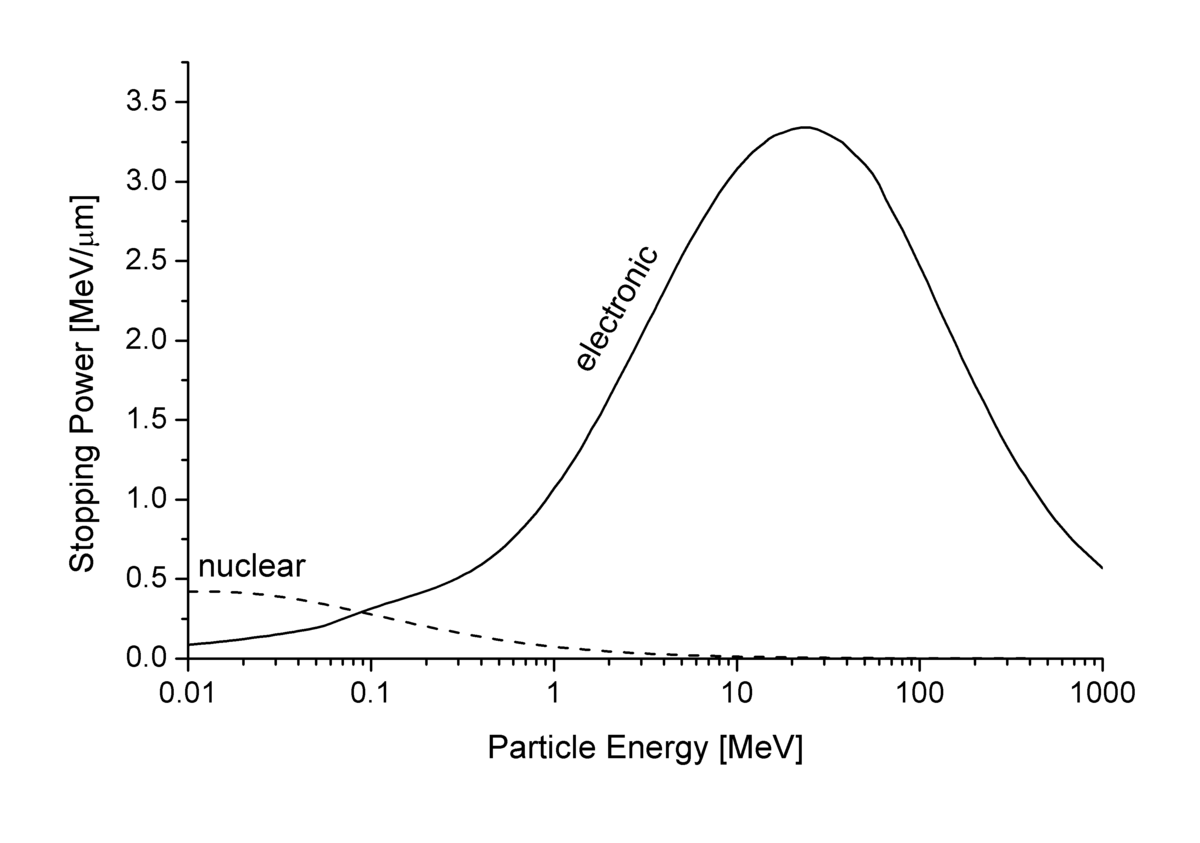

Pouvoir d'arrêt électronique, nucléaire et radiatif

Le pouvoir d'arrêt électronique provient du ralentissement par les collisions inélastiques entre les électrons du matériau et l'ion passant. Ces collisions engendrent des excitations et ionisations des électrons du matériau, ainsi que des électrons de l'ion.

Au-dessus d'une énergie de quelque cent keV par nucléon, on peut calculer le pouvoir d'arrêt électronique avec une précision de quelque pour cent, en utilisant par exemple la formule de Bethe. Pour les énergies plus basses, le calcul devient plus difficile.

On trouve en ligne les valeurs expérimentales du pouvoir d'arrêt électronique pour beaucoup d'ions et de matériaux. La précision de ces tables de pouvoir d'arrêt électronique a été analysée par exemple par H. Paul.

Le pouvoir d'arrêt nucléaire est produit par les collisions élastiques entre l'ion et les atomes du matériau (cependant, l'expression nucléaire n'a rien à voir avec les forces nucléaires, c'est-à-dire l'interaction forte). Si l'on connaît la forme du potentiel répulsif V(r) entre l'ion et l'atome, on peut calculer le pouvoir d'arrêt nucléaire Sn(E). Dans la figure en tête d'article pour les protons dans l'aluminium, la contribution nucléaire est négligeable partout, sauf pour les plus basses énergies. Mais si la masse de l'ion devient plus grande, la contribution nucléaire croît aussi. Dans l'image ci-contre, pour des ions aluminium, le pouvoir d'arrêt nucléaire à basse énergie est déjà plus grand que le pouvoir d'arrêt électronique.

Par conséquent, pour les énergies pas trop hautes, le pouvoir d'arrêt est la somme de deux contributions: S(E) = Se(E) + Sn(E). Aux énergies encore plus hautes, on doit considérer aussi le pouvoir d'arrêt radiatif généré par l'émission du rayonnement continu de freinage au champ électrique des noyaux du matériau traversé.

Il existe différents modèles semi-empiriques pour calculer le pouvoir d'arrêt, notamment le modèle de Ziegler, Biersack et Littmark décrit à l'origine dans leur ouvrage et désormais largement utilisé par l'intermédiaire de programmes téléchargeables.