Rodolphe Töpffer - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

L'écrivain

Töpffer est influencé par Molière, Racine, Virgile, Tacite et surtout, par les idées de Jean-Jacques Rousseau. En 1824, sa première œuvre est écrite en grec, Harangues politiques de Démosthène et en 1826, il publie anonymement sa première critique d'art sur une exposition du musée Rath de Genève. En 1841, la réputation littéraire de Töpffer est établie par la parution des Nouvelles genevoises chez Charpentier éditeur à Paris. La consécration vient avec l'étude critique que Sainte-Beuve fait paraître sur Töpffer dans la Revue des Deux Mondes.

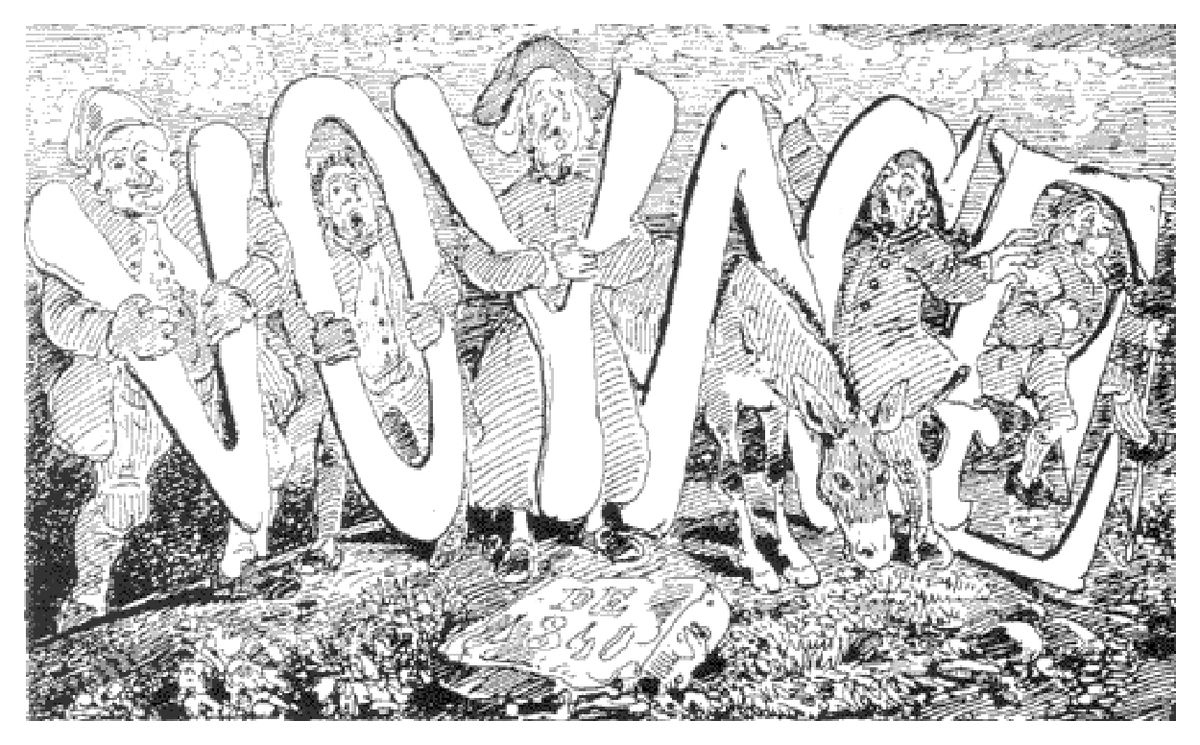

Ces « littératures en estampes » crée de 1827 à sa mort sont au nombre de sept plus une posthume et quatre non-publiées qui rencontrent dès l'époque un grand succès. En 1842, il fait paraître une notice sur les essais d'autographie, technique qu'il préfère à la lithographie pour réaliser ses ouvrages de bandes dessinées et en 1845, s'intéressant dans son Essai de physiognomonie à l'originalité de ce qu'il appelle la « littérature en estampes », il écrit le premier ouvrage théorique sur la bande dessinée.

Parallèlement à ses créations littéraires, Töpffer écrit sa première pièce L'Artiste et la fait jouer par Kity et une troupe de ses pensionnaires le 12 février 1829. Il en écrit plusieurs autres qui sont jouées pour l'édification de ses élèves. Jamais Töpffer n'accepta de laisser publier ses pièces de son vivant et il en aurait été de même de ses « littératures en estampes » sans les encouragements de Goethe.

Le pédagogue

Depuis le temps de la pension Heyer, Töpffer a pris l'habitude d'organiser des excursions. Bientôt dans sa propre institution, il emmène ses pensionnaires en « course d'école » une ou deux fois l'an.

Ce sont de plus grands voyages d'études, souvent à pieds, avec sa femme Kity qui « voyage pour le soulagement des blessés, et l'agrément de ceux qui se portent bien. Elle porte un voile vert, et une petite pharmacie dans son sac ». Au retour, il écrit et illustre le récit de ses excursions, d'abord manuscrit et à partir de 1832, sous la forme d'album autographié.

Ses récits de voyages seront au moins aussi importants que le reste de son œuvre littéraire, repris et remaniés par Töpffer ces récits donnent la matière pour deux nouveaux récits de voyage les Voyages en zigzag publiés à Paris en 1844 et les Nouveaux voyages en zig-zag publiés à titre posthume en 1854. Ils sont admirés au même titre que sa « littérature en estampes » par Goethe.

Il confie l'enseignement du dessin, au sein de son établissement, à son père.

L'inventeur de la bande dessinée

La notion d'« inventeur de la bande dessinée » est controversée, un art n'étant pas un procédé technique. Cependant, le caractère inédit des histoires en images que Töpffer commence à créer en 1827, cette nouvelle manière d'articuler texte et images montées en séquences, et surtout la perception par l'auteur qu'il faisait quelque chose de nouveau, le pressentiment qu'il avait que d'autres personnes utiliseraient ce mode d'expression inédit le font généralement considérer comme le premier auteur de bande dessinée occidental.

Bien que très influencé dans sa mise en scène par le théâtre (les personnages sont généralement représentés de plain-pied, comme face à un public), et par le roman dans ses textes (qui articulent les vignettes), les histoires de Töpffer ne sont pas de simples romans illustrés car « les composants de la narration verbo-iconique sont indissociables » : sans le dessin, le texte n'aurait pas de sens, mais ce dernier aide à mieux faciliter la compréhension de l'histoire. Loin d'être simple juxtaposition de textes avec des images, elles sont donc intéressantes de par leur caractère mixte (narration-illustration), ce qui suffit à les caractériser comme bandes dessinées, bien que la narration soit encore fortement assujettie au texte.

La bande dessinée est souvent vue comme un art à la croisée de l’écriture littéraire et de l’écriture graphique. C’est la vision de l’inventeur de la bande dessinée Töpffer : « Ce petit livre est d’une nature mixte. Il se compose de dessins autographiés au trait. Chacun des dessins est accompagné d'une ou deux lignes de texte. Les dessins, sans le texte, n’auraient qu’une signification obscure ; le texte, sans les dessins, ne signifierait rien. Le tout ensemble forme une sorte de roman d’autant plus original qu’il ne ressemble pas mieux à un roman qu’à autre chose. »

Un satiriste

Dans l'article qu'il consacre en 1990 à Töpffer, Thierry Groensteen évoque à propos des huit héros de ses histoires une « typologie du ridicule ». Dans la tradition des grands satiristes (de Juvénal à Boileau), Töpffer prend plaisir à observer les hommes pour mieux faire ressortir leurs défauts. « De tout temps [mon père et moi] avons fréquenté les places publiques, les carrefours ; (...) c'est le penchant de tous ceux qui, aimant à observer leurs semblables, se plaisent à les rencontrer nombreux, en rapport les uns avec les autres, et livrant à un observateur qu'ils ne remarquent point, dont ils ne se défient pas, le secret de leurs motifs, de leurs sentiments ou de leurs passions. »

Histoire de monsieur Jabot (1833, dessinée en 1831), inspirée par Le Bourgeois gentilhomme, met en scène « une sorte de bouffon sot et vaniteux qui, pour s'introduire dans le beau monde, en singe maladroitement les manières ». Dans Histoire de monsieur Crépin (1837, dessinée en 1827), Töpffer se moque de la pédagogie à système, faisant défiler des précepteurs inefficaces dont les méthodes sont toujours basées sur un principe unique. La succession des maîtres se double d'une progression vers l'absurde, le dernier pédagogue présentant un système d'éducation basé sur le nombre de bosses présentes sur le crâne des enfants. Les Amours de monsieur Vieux Bois (1839, dessinée vers 1837) est une variation sur la thème de l'amoureux éconduit ; Monsieur Pencil (1840) sur l'aveuglement des artistes, savants et hommes politiques imbus d'eux-mêmes.

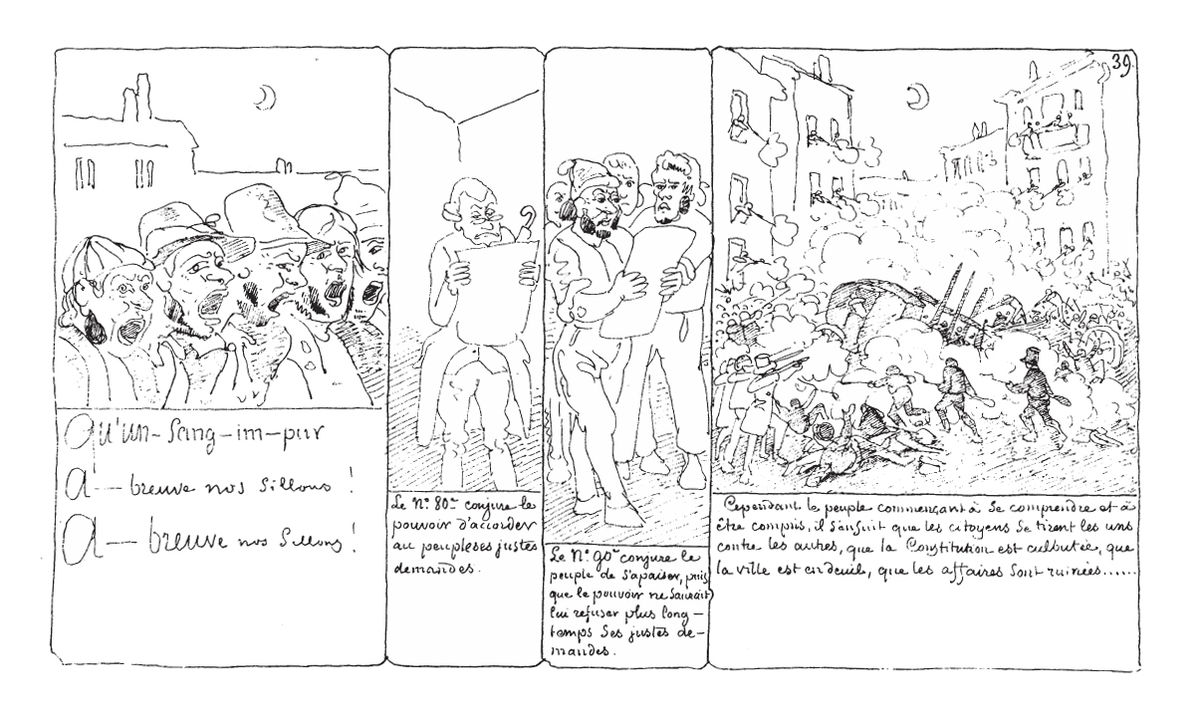

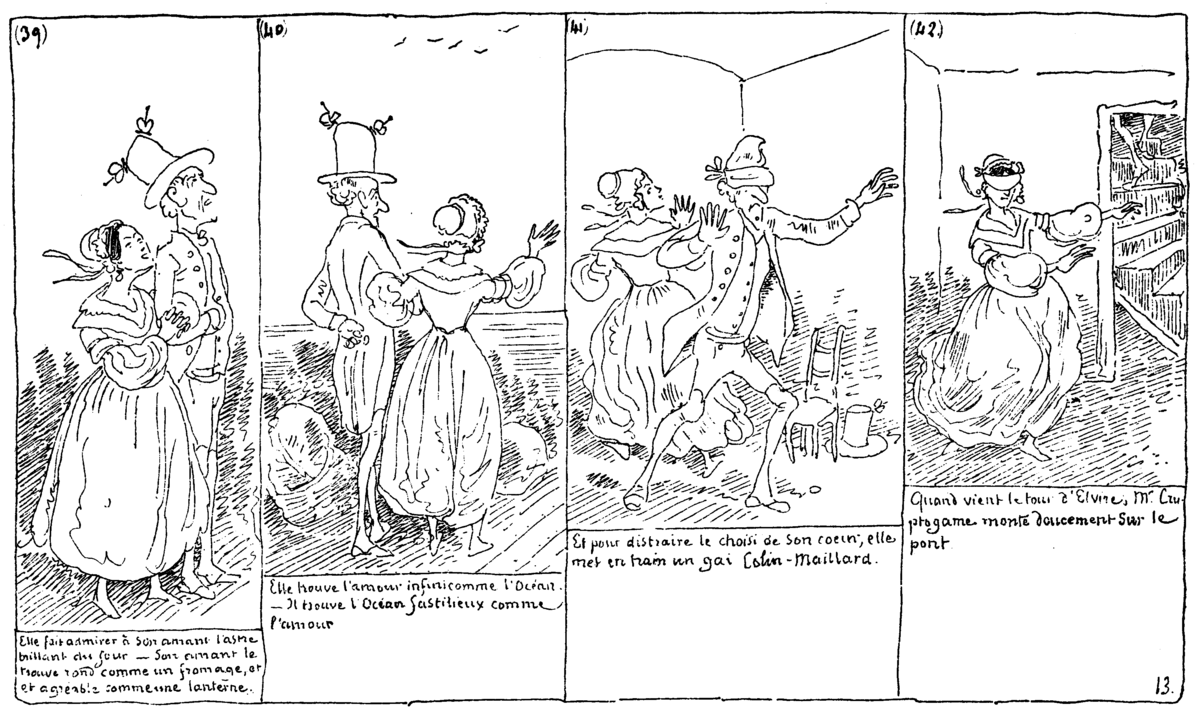

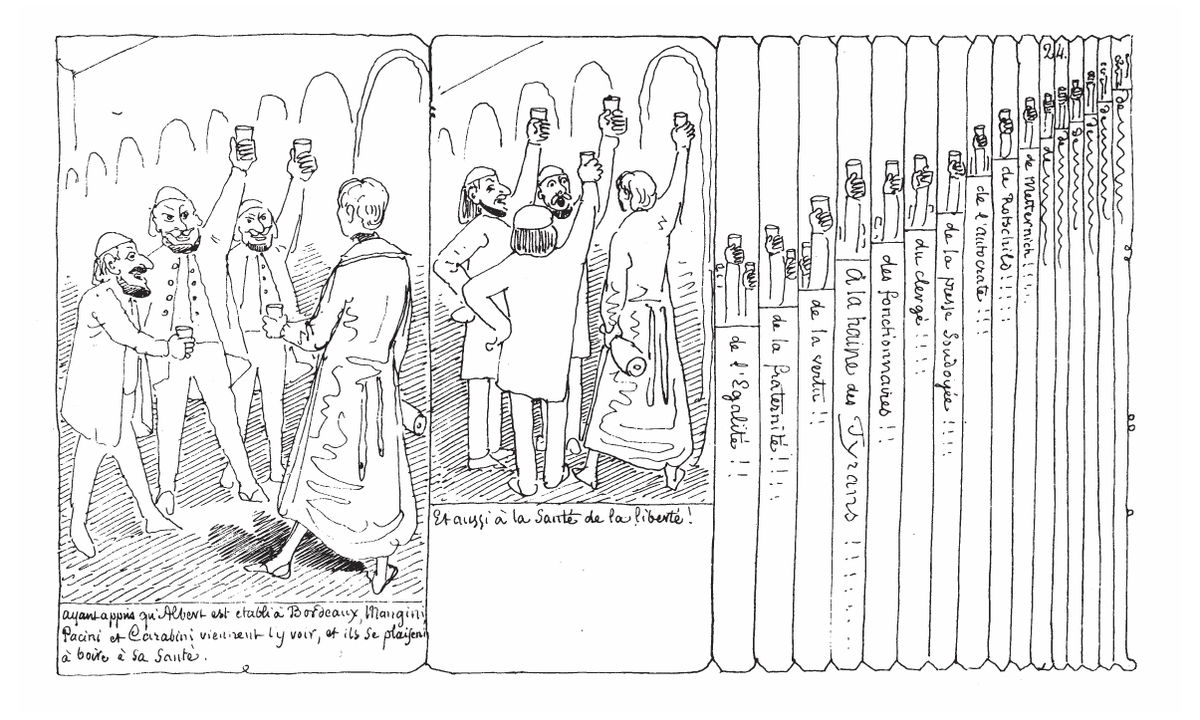

Histoire d'Albert (1845, dessinée en 1844), directement dirigée contre James Fazy, fondateur du Parti Radical, est la seule histoire de Töpffer faisant référence au contexte politique de l'époque ; Albert est un dilettante s'enrichissant en fondant un journal qui met Genève à feu et à sang. Töpffer a publié cette histoire autographique sous le nom de Simon de Nantua. Les clefs d'interprétation sont transparentes, Simon l'exact contraire d'Albert, croise celui-ci à la planche 30 où il tente de la remettre dans le droit chemin. Ses deux autres bandes dessinées publiées de son vivant, moins satiriques, présentent toujours des personnages ridicules : Docteur Festus (1840, dessinée en 1829) présente le voyage à dos de mulet accomplit par un professeur à des fins d'instruction, prétexte à une succession d'aventures rocambolesques, tandis qu’Histoire de monsieur Cryptogame (1846, dessinée en 1830) lui permet de mettre de nouveau en scène des amours contrariées. Monsieur Trictrac (publiée en 1937 mais réalisée en 1830) est une charge contre le corps médical qui reconnaît Trictrac particulièrement changé dans les diverses personnes qui ont pris sa place alors qu'il est parti à la recherche des sources du Nil.

Ses cibles favorites, les forces de l'ordre et les savants étaient déjà très prisées des caricaturistes : l'utilisation de l'archétype permet à Töpffer de créer des histoires peu vraisemblables, et d'autant plus plaisantes. Son comique, basé sur l'accumulation, la gradation vers l'absurde, liées à un rythme narratif très élevé, et surtout l'erreur d'interprétation des signes, se rattache à la comédie classique. Si les moyens sont classiques, ils sont cependant rénovés par leur application à un nouvel art : le mélange de la séquentialité à un dessin très caricatural et lâche permet d'augmenter une impression d'incohérence. Les audaces de mise en page, témoignant de la grande aisance de Töpffer avec un art qu'il vient pourtant de créer, permettant à l'auteur de créer un humour propre à la bande dessinée, comme en témoigne la 24e planche d’Albert.

Succès, plagiat, influence

Dès les premières versions manuscrites de ses bandes dessinées, pourtant encore hésitantes, celles-ci rencontrent un grand succès : Goethe déclare « C'est vraiment trop drôle ! C'est étincelant de verve et d'esprit ! Quelques-unes de ces pages sont incomparables. S'il choisissait, à l'avenir, un sujet un peu moins frivole et devenait encore plus concis, il ferait des choses qui dépasseraient l'imagination. »

Ses manuscrits redessinés avec soin pour être édités en albums, tirés à 500 exemplaires à partir de 1833 par les éditions suisses Cherbuliez, sont régulièrement réédités du vivant de Töpffer, et très vite, sont contrefaits : les éditions parisiennes Aubert, de Charles Philipon propriétaire de Charivari, publient des Jabot, Crépin et Vieux Bois maladroitement redessinés dès 1839. Cham, qui, ayant Aubert comme éditeur, fait paraître la même année ses premières bandes dessinées, La Jaunisse et La Mélasse, directement inspirées de Töpffer. C'est ce même Cham, qui à la demande du cousin de Töpffer, Jacques-Julien Dubochet, et éditeur de L'Illustration, le premier magazine français d'actualité totalement illustré, qui grave les bois pour la prépublication du 25 janvier au 19 avril 1845 de l' Histoire de monsieur Cryptogame. Il faut attendre 1860 pour que paraissent en France des éditions correctes, scrupuleusement redessinées par François Töpffer, son fils, chez Garnier Frères, qui ont une influence déterminante sur les grands auteurs de la fin du XIXe siècle, comme Christophe. En Allemagne, une édition bilingue comprenant six titres est publiée en 1846, élogieusement préfacée par Friedrich Theodor Vischer, revitalisant l'histoire illustrée allemande (Struwwelpeter d'Heinrich Hoffmann), et donnant l'idée de faire de la bande dessinée à des auteurs locaux comme Adolf Schröder qui dessine en 1849 Herr Piepmeyer, sur un scenario d'un député Johann Detmold, directement inspiré de l'Histoire d'Albert. C'est Schröder qui inspire à son tour Wilhelm Busch pour Max und Moritz.

À la fin de sa vie, Töpffer est très réputé, et connu dans toute l'Europe : Monsieur Cryptogame est publié en 1846 en Grande-Bretagne, en Norvège, en Suède, en France, au Danemark et en Allemagne. Il est traduit aux États-Unis, dès 1842, chez Brother Jonathan où monsieur Vieuxbois s'appelle Obadiah Oldbuck. Au début du XXe siècle, Töpffer reste assez connu, comme en témoigne l'adaptation des Amours de M. Vieux Bois en dessin animé en 1920. Cependant, il est par la suite relativement oublié, la bande dessinée prenant une direction plus rigide, plus académique (comme chez Christophe ou Joseph Pinchon), et n'est redécouvert que dans les années 70.