Rodolphe Töpffer - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Le premier théoricien d'un art nouveau

Critique littéraire, érudit, Töpffer a immédiatement conscience d'inventer un art nouveau. Il écrit en 1833 dans la préface de l'Histoire de monsieur Jabot : « Ce petit livre est d'une nature mixte. Il se compose d'une série de dessins autographiés au trait. Chacun de ces dessins est accompagné d'une ou deux lignes de texte. Les dessins, sans ce texte, n'auraient qu'une signification obscure ; le texte, sans les dessins, ne signifierait rien. Le tout ensemble forme une sorte de roman d'autant plus original, qu'il ne ressemble pas mieux à un roman qu'à autre chose ».

Töpffer, suite au lancement d'un concours (le programme), va dès janvier et en avril 1836, livré sur 48 pages, ses réflexions sur l'imagerie populaire pour souligner son rôle éducatif. La précocité de ses vues est particulièrement étonnante ainsi que la pertinence de ses analyses. Elles précède de plus de trente ans l'Histoire de l'imagerie populaire de Champfleury.

En 1842, il fait paraître une notice sur la technique de l'autographie. Ce petit volume in-8° format à l'italienne comporte 24 planches de dessins autographiés, moitié paysages moitié visages annonçant son essai de physiognomonie, pour démontrer les réelles qualités artistiques de cette technique de reproduction.

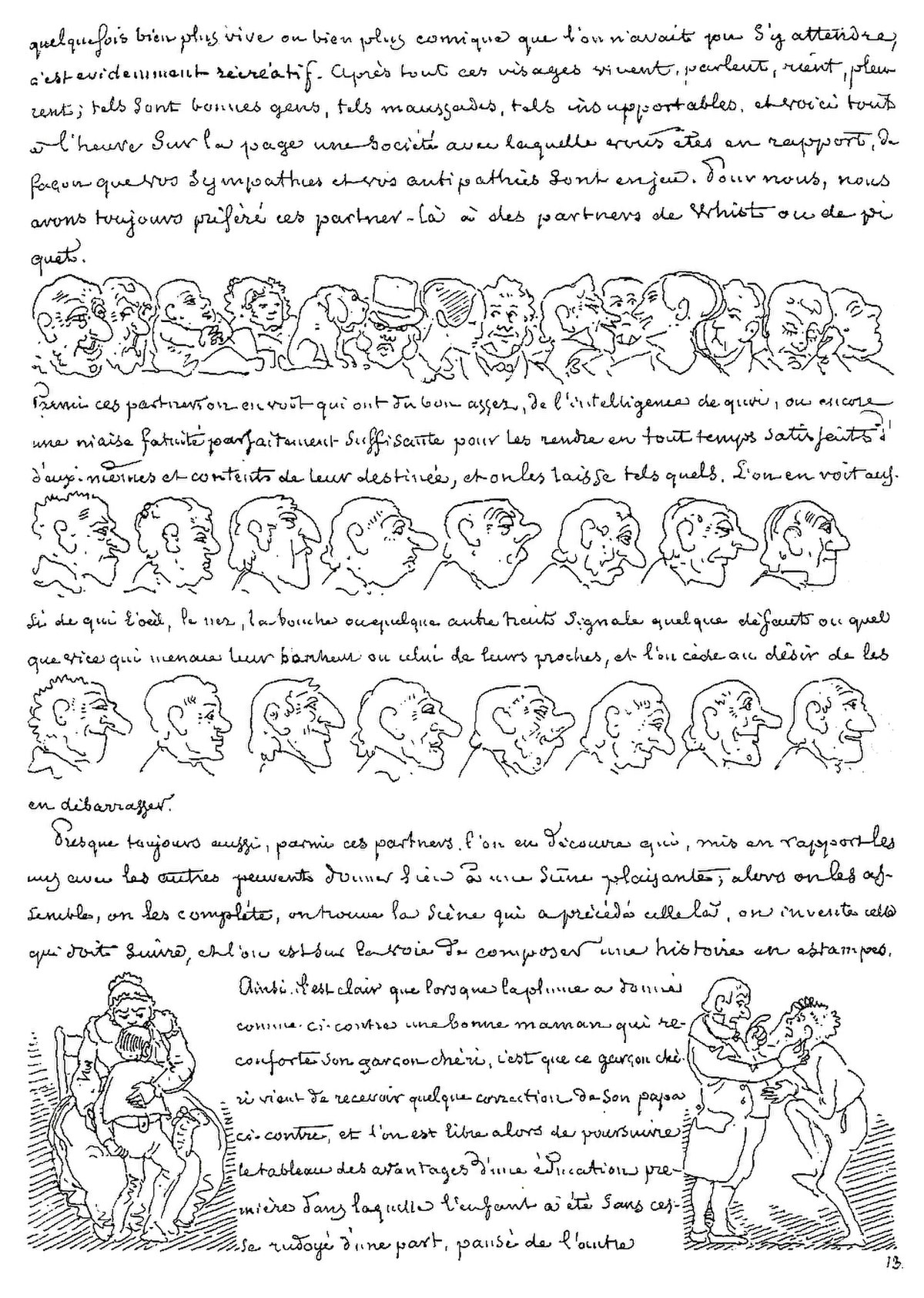

En 1845, il publie Essai de Physiognomonie, premier ouvrage théorique sur ce qui ne s'appelle alors pas encore la bande dessinée. La théorie töpfférienne se base principalement sur l'indissociabilité du texte et du dessin (la bande dessinée est un genre mixte et non composite) ; la facilité d'accès de la bande dessinée par rapport à la littérature, grâce à la concision et à sa clarté ; la conscience du développement futur de la bande dessinée ; la centralité du personnage dans le récit ; la nécessité d'un dessin au trait autographié spontané, par opposition au relief (la gravure) et à la couleur (la peinture), afin de tendre au plus grand dynamisme narratif possible, d'où l'importance de la physiognomie, et la nécessité de savoir construire des visages expressifs. Dans son Essai de physiognomonie, il prend l'exact contre-pied de Johann Kaspar Lavater pour qui « la physiognomonie ou l'art de connaître les hommes » est « la science , la connaissance du rapport qui lie l'extérieure à l'intérieur, la surface visible à ce qu'elle couvre d'invisible ». Töpffer cherche dans la physiognomonie le moyen de dessiner des personnages typés exprimant clairement leur personnalité. Pour qu'une histoire en image « parle directement aux yeux », l'essentiel des évolutions narratives doit pouvoir se lire sur les faciès, indique Groensteen.