Sagrada Família - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Financements

La construction de la Sagrada Familia n'est financée que par l'aumône et les dons à l'exclusion de tous fonds publics. Si certains mécènes de Gaudi sont connus comme le célèbre Eusebi Güell i Bacigalupi, comte Güells, la majorité des donateurs est anonyme et les montants inconnus.

La majeure partie des fonds provient des entrées pour la visite du temple. En 2008, 2,7 millions de personnes ont visité le temple. Les tarifs des entrées individuelles s'échelonnent entre 10 € et 16 €.

Après une baisse de 27 % des visiteurs en 2009, le budget alloué à la construction était de 18 millions d'euros.

Les fonds et le rythme de construction sont gérés par la Fundació de la junta constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Familia. C'est une association à but non lucratif autonome et privée créée en 1893 et présidée par l'archevêque de Barcelone. La direction et la coordination des travaux sont déléguées à des professionnels sans intérêt ecclésiastique.

Musée

La Sagrada Familia dispose depuis 1961 d'un espace utilisé comme musée. Il est situé dans le souterrain du temple, sous la croisée du transept, où se situaient précédemment les ateliers de l'édifice. Le musée a été agrandi en réutilisant l'espace libéré par les écoles de la Sagrada Familia après leur déplacement en 2002 aux abords de l'intersection des rues Sardenya et Mallorca près de la façade de la Passion.

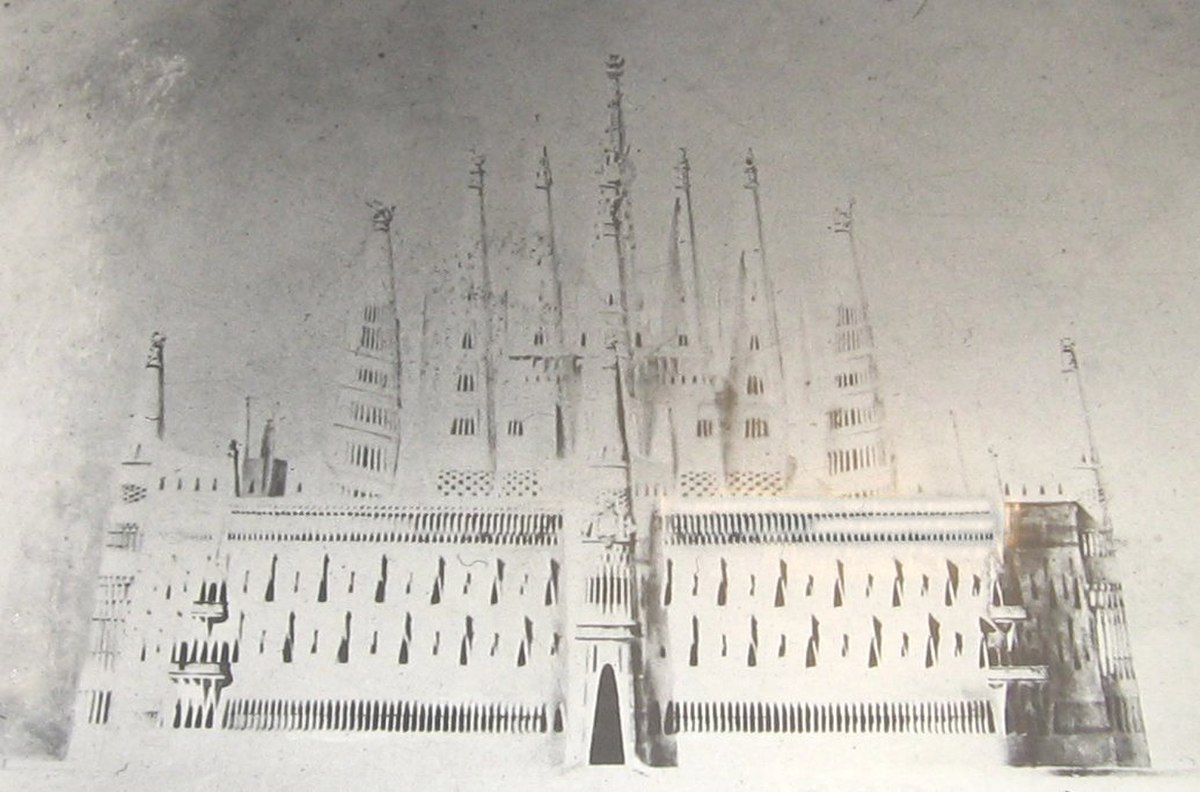

Le musée expose des maquettes, des plans, des dessins anciens et originaux, des photographies sur l'évolution des travaux, ainsi que des outils destinés aux études préparatoires conçus par Gaudi, dont les cordelettes lestées de petits sacs utilisés pour la crypte de la Colonie Güell. On y trouve enfin des maquettes des sculptures de la façade de la Passion de Josep Maria Subirachs i Sitjar.

Le visiteur peut également visionner un film montrant les diverses relations du temple avec son environnement et retraçant l'évolution des travaux dans le temps.

Principaux collaborateurs

À l'époque de Gaudi, de nombreux architecte, disciples et aides ont collaboré au projet. C'est le cas de Francesc Berenguer, Josep Maria Pujol, Sosep Francesc Rafols, Cesar Martinell, Joan Bergos, Francesc Folguera, Josep Canaleta et Joan Rubio. À la mort du maître, c'est un autre de ses disciples qui s'est chargé des travaux, Domenec Sugrañes. C'est lui qui termine la construction des trois tours de la façade de la Nativité qui étaient alors inachevées.

Après une période d'interruption des travaux, ceux-ci ont repris en 1944 sous la direction de Francesc Paula Quintana, Isidre Puig et Boada, Luis Bonet et Gar, et Francesc Cardoner qui a assumé cette charge jusqu'en 1983. Cette équipe s'est essentiellement chargée de la construction de la façade de la Passion, en suivant les plans et les maquettes laissés par Gaudi, en proposant de continuer l'œuvre de la manière la plus fidèle possible au style personnel et unique du maître.

Finalement, en 1985, le directeur des travaux devient Jordi Bonet i Armengo. Il a à sa charge une équipe où figurent Carles Buxadé, Joan Margarit et Jordi Faulí i Oller. Cette équipe se charge principalement de voûter la nef et ses collatéraux. Encore une fois, elle a suivi les indications de Gaudi, bien qu'elle ait apporté de petites innovations, essentiellement dans l'usage de nouveaux matériaux comme le béton, l'usage de la CAO et les projections en 3D.

Au cours du chantier, les architectes dirigeant les travaux furent :

- 1882-1883 : Francesc de Paula Villar ;

- 1883-1926 : Antoni Gaudí i Cornet ;

- 1926-1936 : Domènec Sugrañes i Gras ;

- 1939-1966 : Francesc de Paula Quintana i Vidal ;

- 1966-1974 : Isidre Puig i Boada ;

- 1971-1983 : Lluís Bonet i Garí ;

- 1983-1985 : Francesc Cardoner i Blanch ;

- 1985-() : Jordi Bonet i Armengol.