Sagrada Família - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Architecture

Gaudi avait de solides connaissances liturgiques, sur lesquelles il a pu appuyer ses réflexions pour définir une nouvelle architecture religieuse.

Le plan au sol de l'édifice au-dessus de la crypte est une croix latine classique comprenant une nef de cinq vaisseaux (vaisseau central flanqué d'un double collatéral de part et d'autre) ouvrant sur un transept à trois nefs, et une abside dotée d'un très grand déambulatoire. Celui-ci s'ouvre sur sept chapelles rayonnantes polygonales et deux escaliers en colimaçon donnant accès aux chœurs qui entourent l'abside.

Les chapelles sont consacrées au culte de saint Joseph. Au pied de l'église sont situées les grandes chapelles circulaires des baptêmes, celles des pénitents et des vertus théologiques : Foi, Espérance, et Charité.

Gaudi conçoit une iconographie complexe qui se base sur la fonction de temple catholique de son édifice et sur le culte religieux dont il adapte tous les éléments aux rites liturgiques. À ces fins, Gaudi s'inspire principalement de L'an Liturgique de Prosper Guéranger. Il s'agit d'une compilation de tous les cultes et festivités religieuses se déroulant dans l'année comme le Missel de Rome et le Cérémonial de l'évêque. Pour Gaudi, la Sagrada Familia est un hymne à Dieu dans lequel chaque pierre est une strophe. L'extérieur du temple représente l’Église, à travers les apôtres, les évangélistes, la Vierge et Jésus. La tour principale Lui est dédiée et symbolise le triomphe de l'Église. L'intérieur est une adulation à l’Église universelle. La croisée du transept est une vénération à la Jérusalem céleste, symbole mystique de la paix.

Colonnes

Les piliers de la nef centrale sont structurés en arbre : les colonnes de base sont inclinées et se ramifient en branches et en feuilles. Les troncs des colonnes intérieures sont réalisés par des intersections successives de polygones en étoile. Ils se terminent par un chapiteau en forme de nœud elliptique d'où sortent des colonnes plus fines qui forment les branches. Les colonnes soutenant le transept et l'abside sont faites de porphyre, un matériau très résistant en provenance d'Iran.

Le système de construction des colonnes de support de la place du parc Güell a été réutilisé pour les colonnes des nefs de la Sagrada Familia. Il s'agit d'éléments préfabriqués d'un mètre de hauteur avec une armature correspondante et des mosaïques pour décoration. Les pierres sont, selon les colonnes, des pierres de Montjuïc, du granite, du basalte et du porphyre. Comme au parc Güell, Gaudi a utilisé du béton armé pour les pointes des campanules de la façade de la Nativité où il a validé l'usage du ciment Portland.

Les colonnes intérieures ont diverses symbologies : les quatre de la croisée de transept sont dédiées aux évangélistes, et les douze qui entourent cette croisée sont dédiées aux apôtres. Saint Pierre et saint Paul sont à côté de l'autel. Le reste des colonnes est dédié aux diocèses qui ont continué l'œuvre des apôtres : dans la croisée, ceux de Catalogne (Barcelone, Tarragone, Lérida, Gérone, Vic, Urgell, Solsona, Tortosa et Perpignan), et, dans la nef centrale, ceux du reste de l'Espagne (Majorque, Valence, Saragosse, Grenade, Burgos, Séville, Valladolid, Tolède et Saint-Jacques-de-Compostelle). Les collatéraux (les nefs latérales) sont dédiés aux cinq continents. Chaque colonne porte un saint patron du diocèse qu'elle représente.

Voûtes

Les voûtes possèdent des clefs de voûte perforées de forme hyperboloïde pour permettre l'arrivée de chaleur naturelle. Un élément central dans la conception gaudienne de la structure architecturale de l'édifice est l'arc parabolique ou chaînette, également nommé funiculaire de forces, qui est considéré comme l'élément le plus adéquat pour supporter les contraintes. Au moyen de simulations avec plusieurs poly-funiculaires expérimentaux, Gaudi détermine la forme optimale de la structure pour supporter la pression des arcs et des voûtes. L'architecte avait déjà appliqué cette technique dans la crypte de la colonie Güell avant de la mettre en œuvre à la Sagrada Familia. Il développe une technique de modélisation respectant les échelles de distances et de poids à partir de fils entrelacés sous lesquels sont suspendus de petits sacs de lests. Les fils ainsi lestés représentent la voûte inversée et reproduisent la forme optimale de la structure en traction. Lors de l'inversion du modèle, c'est-à-dire quand le bas du fil devient le sommet de la voûte, on obtient la structure correspondante pour travailler en compression pour le poids correspondant au lest. Gaudi a nommé cette technique « stéréostatique » ; il écrit à propos de son procédé : « la structure qu'aura la Sagrada Familia, je l'ai d'abord expérimentée à la colonie Güell. Sans ce premier essai, je n'aurai pas pu l'adapter au Temple ».

Les nefs centrales du temple couvertes par ces clefs de voûte sont terminées en 1993 par l'architecte Jordi Bonet et Armengo. La couverture de la nef centrale est construite à base de voûtes catalanes d'un bloc plan fixées à une hauteur de 45 mètres, munies d'une pièce triangulaire de verre de Venise. Dans ses espaces intermédiaires, celui-ci est vert et doré à la façon des mosaïques ; il représente alors une feuille de palmier.

Gaudi modifie sa conception du temple au fil du temps, et ce d'autant plus que les interruptions des travaux pour motif économique lui donnent plus de temps pour imaginer de nouvelles solutions structurelles. Il profite de ses expérimentations sur d'autres projets pour incorporer à la Sagrada Familia ses innovations les plus réussies : la crypte de la colonie Güell et les galeries et les viaducs du parc Güell ont servi pour adopter de nouvelles solutions architecturales basées sur des hyperboloïdes, des paraboloïdes et des colonnes hélicoïdales. De même, les tours de la Sagrada Familia sont inspirées d'un projet non réalisé pour une mission catholique franciscaine à Tanger en 1892 dont était chargé le marquis de Comillas.

Comme pour la partie extérieure de l'édifice, l'intérieur a une grande signification religieuse : la coupole de l'abside est couverte d'une mosaïque représentant les habits de Dieu couvrant la voûte céleste. Depuis le triforium supérieur de l'abside tombent sept rayons de lumière qui symbolisent l'Esprit saint. L'autel est démarqué par un arc de triomphe qui porte le calvaire de Jésus, complétant ainsi la sainte Trinité. L'arc triomphal porte le chant du Gloria de la messe, tel un baldaquin couronné par une croix de laquelle sort une figue qui couvre l'ensemble de son ombre, et un lampadaire de cinquante lampes à huile inspiré de la basilique Saint-Jean de Latera.

Tours et Ciborium

Une fois achevée, l'église comptera dix-huit tours. Elles ont un profil parabolique et disposent d'escaliers hélicoïdaux. L'une, sur l'abside, symbolisera la Vierge et sera couronnée par une étoile à douze pointes. À chacun des douze apôtres sera dédiée l'une des quatre tours des trois portails. De la même manière, les évangélistes seront associés aux quatre campaniles de 125 mètres entourant le ciborium central. Leurs pinacles seront couronnés par les symboles des évangélistes : l'homme pour saint Matthieu, le lion pour saint Marc, le taureau pour saint Luc et l'aigle pour saint Jean. Au centre, le ciborium doit être surmonté d'une grande tour lanterne de 170 mètres dédiée au Christ. Elle sera située au-dessus de la croisée et surmontée d'une « croix de Gaudi » tridimensionnelle.

Le ciborium surmonté de la tour de Jésus a été défini ainsi par Gaudi : « le ciborium est l'exaltation du temple. Il a une vie extérieure, il doit donner la lumière de l'autel ; puisque la croisée est le lieu le plus sombre du temple, au-dessus de lui il doit y avoir le couronnement de l'édifice pour accentuer sa forme pyramidale. »

Selon la typologie du maître, plusieurs symbologies sont utilisées. Les éléments représentant les apôtres sont disposés sur les sommets. Ce sont des mosaïques de Venise polychromes, des blasons, ainsi que la croix et des sphères blanches qui symbolisent la mitre épiscopale. On peut également y voir l'anneau et le bâton épiscopaux suivis des inscriptions Hosanna, Excelsis et Sanctus, Sanctus, Sanctus, répétés trois fois pour la sainte Trinité : le jaune est associé au Père pour la lumière, le rouge est associé au Fils symbole du martyr, et la couleur de l'Esprit saint est l'orange, union des deux précédentes. Chaque tour porte le nom latin d'un apôtre suivi du mot Apostolus et d'une sculpture qui le représente. On peut également apprécier d'autres inscriptions telles que : Jesus, Maria, Joseph ; Sursum corda ; Gratia plena ; Ora pro nobis ; les séries aurum, thus, myrrham (en latin, or, encens et myrrhe) ainsi que les mots en catalan oració, sacrifici, almoina (prière, sacrifice, aumône en français).

Il a été proposé d'installer à l'intérieur de ces tours des cloches tubulaires, actionnées par la force du vent. Gaudi a réalisé des études acoustiques et lumineuses poussées pour obtenir une sonorité et un éclairage parfaits à l'intérieur du temple. Treize ascenseurs permettront de monter dans les tours de la Sagrada Familia. Le plus haut permettra d'accéder à la tour de Jésus.

Gaudi a également conçu les luminaires, le mobilier et les objets liturgiques de la Sagrada Familia : armoires de sacristie, bancs des officiants, trônes, confessionnaux, ténèbres, pupitres, cierges pascals, etc. Cet ensemble s'organise autour des trois façades dédiées à la Nativité, à la Passion et à la Mort, et à la Résurrection ou à la Gloire. Chacune a une importante iconographie. L'artiste Joan Vila i Grau a été chargé des vitraux. Certains peuvent d'ores et déjà être admirés dans des chapelles de l'abside.

Colonnes de la nef centrale. |

Nef latérale de droite. |

Nef latérale de gauche. |

Vitraux intérieurs. |

Lumière intérieure. |

À l'extérieur, derrière les murs du cloître, on peut observer d'autres murs appartenant aux collatéraux du temple. Ils sont formés d'une base de 4 mètres surmontés de fenêtres de 20 mètres de haut. Au-dessus de chacune d'elles est posée une série de vitraux de 10 mètres de haut. Chaque fenêtre est dédiée à un saint fondateur : Ignace de Loyola, Joseph Calasanz, Dominique de Guzmán, Pierre Nolasque, Raymond de Peñafort, saint François de Paule, Thérèse de Lisieux, sainte Joaquina Vedruna, Antoine Marie, Philippe Néri, Jean Bosco et Joseph Manyanet y Vives. Les frontons extérieurs sont couronnés par une grappe de fruit faite de céramique de couleurs.

Fenêtres

Les grandes fenêtres qui forment les murs du temple ont été conçues par Gaudi de formes différentes afin de réaliser une progression entre le style néo-gothique des premiers ensembles et ses derniers travaux reflétant pleinement sa conception de l'architecture et de son projet final.

On peut vérifier que le niveau inférieur au chœur est de style néo-gothique avec des moulures classiques déjà substituées par des formes arrondies. Cette partie a été dessinée par les architectes aidant Gaudi. Celles qui sont au-dessus des chœurs, jusqu'à 30 mètres dans les collatéraux, sont essentiellement constituées d'hyperboloïdes elliptiques, entourées de quatre cercles sur une frise de section rectangulaire. Ce second type de fenêtres est l'œuvre de l'architecte néo-zélandais Mark Burry qui avait été employé comme stagiaire sur le chantier de la cathédrale de Gaudi de 1979 à 1980, et qui en a fait une étude informatique. Ces fenêtres s'allongent avec un fronton terminal en mosaïque en forme de fruit. Le troisième type de fenêtre en correspondance avec la nef centrale ressemble à la précédente avec l'hyperboloïde elliptique, mais possède seulement deux hyperboloïdes sur les quatre ouvertures rectangulaires. Des éléments étirés et arrondis sur la partie supérieure complètent ces fenêtres. Elles portent en leur centre des lettres du mot Gloriam.

Dimensions intérieures

La longueur intérieure du temple est de 90 mètres depuis la façade de la Gloire jusqu'à l'abside. Le transept fait 60 mètres entre les façades de la Passion et de la Nativité. Les nefs mesurent en tout 45 mètres. Cette largeur est la somme des 15 mètres de la nef centrale plus 7,5 mètres pour chaque collatéral.

Les dimensions principales du temple sont des multiples de la largeur entre les colonnes, c'est-à-dire multiples de 7,5 mètres :

- 7,5 mètres : largeur de chaque collatéral ;

- 15 mètres : largeur de la croisée du transept ;

- 30 mètres : largeur de l'ensemble des collatéraux ;

- 45 mètres : largeur de la nef principale ;

- 60 mètres : longueur de la croisée et hauteur de la voûte au centre de la croisée ;

- 75 mètres : hauteur de la voûte de l'abside ;

- 90 mètres : longueur de l'ensemble nef et abside.

Crypte

On accède à la crypte par un escalier à gauche de l'abside. Elle est circulaire, de style néo-gothique de 40 x 30 mètres, avec les bords nervurés. La clef de voûte représente principalement l'Annonciation. C'est l'œuvre du sculpteur Joan Flotats i Llucià. Les sept chapelles sont dédiées à l'Immaculée Conception, au Sacré Cœur et à la famille de Jésus. La chapelle de Joseph est au centre. L'image de saint Joseph est faite dans du bois sculpté par Maximi Sala Sanchez et a été polychromée par le peintre Guixà.

En face se trouvent cinq autres chapelles. Celle du centre contient l'autel principal avec une sculpture de la sainte Famille. À ses côtés se trouvent la chapelle de la mère de Dieu de Montserrat puis une autre avec un bas relief représentant le Christ en croix, œuvre de Charles Mani Roig. Cette dernière chapelle contient la sépulture de Josep Maria Bocabella. La chapelle de notre Dame des Carmes contient la dépouille d'Antoni Gaudi. La crypte est entourée par une mosaïque de style roman réalisée par Mario Maragliano, où sont représentés la vigne et le blé, symboles de l'Eucharistie.

À la suite d'un incendie durant la guerre d'Espagne en 1936, la crypte a du être restaurée en 1940 par l'architecte Francesc de Paula Quintana. La chapelle baptiste a été le dernier élément de la crypte à être construit en 1958. La crypte sert d'église paroissiale.

Abside et sacristies

L'abside donne sur la rue Provença. Elle occupe la partie antérieure du temple entre les façades de la Nativité et de la Passion. Au milieu se trouve la chapelle de l'Assomption. Elle sera flanquée de deux sacristies de part et d'autre. Celles-ci seront reliées par un cloître qui reliera la façade de la Nativité à celle de la Passion. Gaudi a dédié l'ensemble de l'abside à la vierge Marie de qui il était un grand dévot.

L'abside est la partie la plus néo-gothique de la Sagrada Familia puisque, avec la crypte sur laquelle elle est construite, elle fut réalisée lors des premières phases de construction entre 1890 et 1893. On peut en voir les vitraux depuis l'extérieur. Il y a trois vitraux pour chacune des sept chapelles qui forment l'abside.

On trouve aux pinacles des piliers, à mi-hauteur, des gargouilles avec des têtes d'animaux, principalement des reptiles. Au bout des lanternes des chapelles seront symbolisées les invocations au Messie. Une tribune de gradins sera construite dans la partie intérieure, à côté du presbytère, le long et autour de l'abside. Elle servira à accueillir les chœurs d'enfants et sera couverte par la tour dédiée à la vierge Marie d'une hauteur de 120 mètres.

L'abside aura un grand nombre de sculptures. On y trouvera des statues dédiées aux saints fondateurs de différents ordres religieux (saint Antoine, Benoît de Nursie, sainte Scolastique, saint Bruno le Chartreux, saint François d'Assise, sainte Claire et saint Éloi), ainsi que les monogrammes de Jésus, Marie et Joseph. Les initiales de Jésus seront entourées d'une couronne d'épines, celles de la Vierge d'une couronne de la Reine du ciel et de la terre et celles de saint Joseph de narcisses, fleur qui évoque la pureté et la chasteté. On trouvera de nombreux éléments représentatifs de la nature, notamment des herbes (principalement du blé, symbole de l'Eucharistie) et des animaux (serpents, caméléons, escargots, lézards, grenouilles, salamandres, etc.)

Les rambardes hautes des chapelles porteront des décorations florales décrites dans l'antienne du Petit office de la bienheureuse vierge Marie : cèdres, palmiers, cyprès, lauriers, rosiers, oliviers et impatientes. Les lanternes des chapelles porteront les symboles des antiennes de la dernière semaine de l'Avent, connues comme antiennes de l'O.

- O Sapientia : la sagesse, avec un lion et un agneau comme union de la force et de la mansuétude ;

- O Adonai : une invocation hébraïque de Dieu représenté avec une couronne ducale et un sceptre ;

- O Radix Jessé : la racine de Jessé ;

- O Clavis David : la clef comme signe de domination ;

- O Oriens : le soleil comme symbole de justice ;

- O Rex Gentium : la pierre angulaire ; la pierre est figurée avec le monogramme de Jésus et la couronne royale ;

- O Emmanuel rex : le roi et législateur ; ils sont figurés par le manteau royal, l'épée et la table des lois.

De part et d'autre de l'abside seront construites les deux sacristies. D'une hauteur de 46 mètres, avec une coupole à douze faces, elles auront toutes les deux douze rosaces triangulaires par où entrera la lumière extérieure.

Cloître

La construction du cloître commence en 1895 et n'est pas achevée . Il est conçu pour faire le tour du temple comme une sorte de déambulatoire. Gaudi étant un fervent dévot du rosaire, il en a disposé dans le cloître pour pouvoir prier sur ce chemin. Le cloître est voûté sur croisées d'ogives. Entre chacune d'elles se trouve une rosace de trois ogives.

Les maquettes et schémas de Gaudi indiquent qu'une porte dédiée à la Vierge doit être construite à chaque intersection du cloître avec les façades. La Vierge de Montserrat et celle du Rosaire seront sur la façade de la Nativité, et les Vierges de la Merced et de la Douleur seront contre la façade de la Passion. La Vierge du Rosaire a été conçue par Gaudi et a été réalisée par le sculpteur Llorenç Matamala i Piñol. La scène centrale est une Vierge à l'enfant au côté desquels se trouvent saint Dominique et sainte Catherine. Sur le côté gauche de la porte sont représentés les rois David et Salomon alors que le côté droit porte Isaac et Jacob. Le portail fut terminé en 1899.

Les plans du maître mentionnent également des groupes de trois obélisques de part et d'autre du cloître, à l'extérieur. Le plus grand des obélisques des groupes serait au centre. Chaque groupe est prévu pour être orienté vers un point cardinal et pour porter ses propres représentations et symboles.

| Point cardinal | Saison | Jeûne | Ordre sacerdotal | Vertu | Symbole de Jésus |

|---|---|---|---|---|---|

| Nord | Hiver | Période de l'Avent | Ordres mineurs | Prudence (guardiola et serpent) | Emmanuel |

| Est | Printemps | Période de Carême | Sous diacre | Tempérance (poireau et couteau qui coupe le pain) | Croix et INRI |

| Sud | Été | Période de Pentecôte | Diacre | Justice (épée et balance) | Soleil et croix |

| Ouest | Automne | Période de septembre | Sacerdoce | Force (cuirasse et écu) | Son monogramme |

La façade de la Nativité et une partie de la façade de la Gloire sont construites avec une grande profusion de décorations et de sculptures provenant de la façade de la Passion.

Chapelle de l'Assomption

D'après les maquettes, la chapelle de l'Assomption est orientée vers le nord-ouest. Elle est située au pied de l'abside au milieu du cloître reliant la façade de la Nativité et la façade de la Passion. De plan carré elle possède deux entrées directes depuis la rue ainsi que deux ouvertures latérales sur le cloître dont elle assure la continuité. Comme pour la section du cloître dont elle fait partie, les travaux de la chapelle de l'Assomption n'ont pas encore commencé.

Les plans prévoient qu'elle soit couverte avec une voûte hyperboloïde et un ciborium de 30 mètres de haut. La coupole représentera la Miséricorde et aura la forme d'un manteau soutenu par quatre anges fixés au pinacle. Elle portera l'inscription Salve, Regina, Mater misericordiæ. La chapelle aura la forme d'un linceul de pierre, évoquant le linceul avec lequel est faite la procession de la Vierge d'août de la cathédrale de Gérone. Gaudi s'est inspiré de l'œuvre de Luis Bonifaç du siège épiscopal de cette ville. Il en a reproduit des détails comme des rideaux, la couronne, les piliers et les anges.

À l'intérieur, la coupole de la chapelle sera ornée de la sainte Trinité. Sur la galerie figureront douze anges correspondant aux douze étoiles de la couronne de la Vierge ainsi que les fruits de l'Esprit saint. Au bas de la galerie seront représentées la mort de la Vierge, celle de saint Joseph, la présentation de Marie au Temple par saint Joachim, sainte Anne et les noces de Cana. Les portails recevront les saints barcelonais saint Roch et saint Joseph Oriol.

Façade de la Nativité

La façade de la Nativité, également dite « du Levant », est la seule à avoir été construite pendant la vie de Gaudi. Les travaux du temple ont continué à partir de cette porte, puisque, comme Gaudi le dit : « [...] si au lieu de faire cette façade décorée, ornée, ampoulée, j'avais commencé par celle de la Passion, dure, aride, comme faite d'os, les gens se seraient plaints. » La façade donne sur la rue Marina, et possède trois grands portails. Ils représentent, de gauche à droite, l'Espérance, la Charité, et la Foi. En plein centre, sur la porte principale et entre les quatre tours, se trouve un cyprès symbolisant l'arbre de la vie. Il est surmonté d'une croix en forme de T : tau. C'est le symbole de Dieu le Père. Deux diagonales le recouvrent en forme de X, chi, symbole du Christ. Enfin, une colonne avec deux ailes ouvertes est une allusion à l'Esprit saint.

Porte de l'Espérance

Un ensemble de sculptures dans la partie centrale figure sur la porte de l'Espérance, représentant les noces de Joseph et de Marie à l'intérieur d'une grotte. Divers symboles sont également sculptés : le monogramme de saint Joseph, celui de Jésus à l'œuvre de Nazareth, le massacre des Innocents, la fuite en Égypte, la flore de la Palestine et la représentation de la montagne de Montserrat.

On peut aussi observer sur cette porte de nombreux animaux domestiques comme des oies et des canards, allusions à la faune du Nil et à la flore d'Égypte. Le portique est surmonté par un grand pinacle ressemblant aux falaises de Montserrat. Il est surmonté de l'inscription Salvanos.

Porte de la Charité

La porte centrale et les colonnes qui l'encadrent représentent la Mère de Dieu et saint Joseph, tel qu'on peut les voir sur les inscriptions à mi-hauteur. Deux tortues sont sculptées à la base, l'une de mer (côté littoral) et une de terre (côté montagne) : au Moyen Âge, il était habituel de représenter la ville de Jérusalem par une tour posée sur une tortue. À la Renaissance la tour fut substituée par des trompettes de la renommée, comme on peut le voir au parc Orsini de Bomarzo (Italie).

La partie supérieure des colonnes porte des feuilles de palmiers représentant l'arbre généalogique de Jésus. Chaque feuille porte le nom d'un de ses ancêtres.

Le groupe de sculptures de la Nativité est l'œuvre de Jaume Busquet, réalisée en 1959. C'est également le cas des sculptures de l'Annonciation, réalisées en 1966. Le chœur des anges enfants, détruit durant la guerre d'Espagne, a été re-sculpté par Esturo Sotoo. Les anges soutiennent une inscription qui dit « Iesus est natus. Venite, adoremus ». En face du message, des oiseaux se dirigent au pied du berceau, selon la chanson populaire catalane el cant dels ocells.

D'autres symboles sont également représentés tels que le lit d'enfant, l'étoile de Bethléem, l'Eucharistie et le couronnement de la Vierge. Le tout est surmonté d'un cyprès en céramique portant des colombes de couleur. Conçu par Gaudi, il a été réalisé par Domenec Sugrañes.

Porte de la Foi

La porte de la Foi représente la Visitation, Jésus et les docteurs du Temple, Sa présentation au Temple, l'Immaculée Conception, la sainte Trinité, la végétation de la Palestine et Jésus charpentier. Le Temple est marqué par un relief en forme de grotte.

On retrouve ici des éléments d'ornementation présents sur les trois autres portes. C'est le cas des animaux : reptiles, lézards, coquillages, poules, oiseaux, canards, aigles, escargots, tortues, etc. La flore est également représentée et plus d'une trentaine d'espèces de plantes de Terre sainte sont sculptées. Il s'agit d'une flore méditerranéenne ressemblant à celle de Catalogne : roses, amandiers, orangers, cyprès, algues, mousses, etc. Les anges aux trompettes sont un symbole de l'annonciation de la naissance de Jésus. C'est l'œuvre du sculpteur Llorenç Matamala i Piñol. On note également des inscriptions significatives comme « Sanctus, Sanctus, Sanctus » sur les campaniles et un « Salva-nos » sur la barque de saint Pierre.

Le portail est riche de nombreuses autres sculptures : les figures de saint Jean Baptiste, de saint Zacharie, le cœur de Jésus couvert d'épines et d'abeilles mystiques qui pompent son sang. La Providence est représentée par une main avec un « œil qui voit tout », et l'Eucharistie est figurée par des raisins et des épines.

Ces œuvres sont le fruit du travail de Cales Mani et de Joan Matamala i Flotats. De nombreuses pièces ont été réalisées à partir du moulage de modèles vivants, humains comme animaux. Le sculpteur japonais Etsuri Sotoo a réalisé certaines des sculptures de la façade de la Nativité.

Les quatre tours campaniles commencées en 1903 sont dédiées à saint Barnabé, saint Simon, saint Jude et saint Matthieu. Elles se finissent par les attributs des évêques : le bâton, la mitre, l'anneau et la croix. Ils sont réalisés sous forme d'une mosaïque de couleurs. La tour Saint-Barnabé a été achevée en 1925. Les trois autres campaniles et le cyprès central furent achevés en 1930.

Porte de la Charité. |

Porte de l'Espérance. |

Porte de la Foi. |

Arbre de la Vie. |

Mort des Innocents. |

Fuite d'Égypte. |

Adoration des Rois. |

Couronnement de Marie. |

Façade de la Passion

Comme pour la façade de la Nativité, la façade de la Passion possède trois portails d'entrée, également dédiés aux vertus théologiques. Le porche est fait de six colonnes ressemblant à des os inclinés vers l'intérieur, et est surmonté d'une corniche qui soutient une galerie couverte de dix-huit petites colonnes en forme d'osselets.

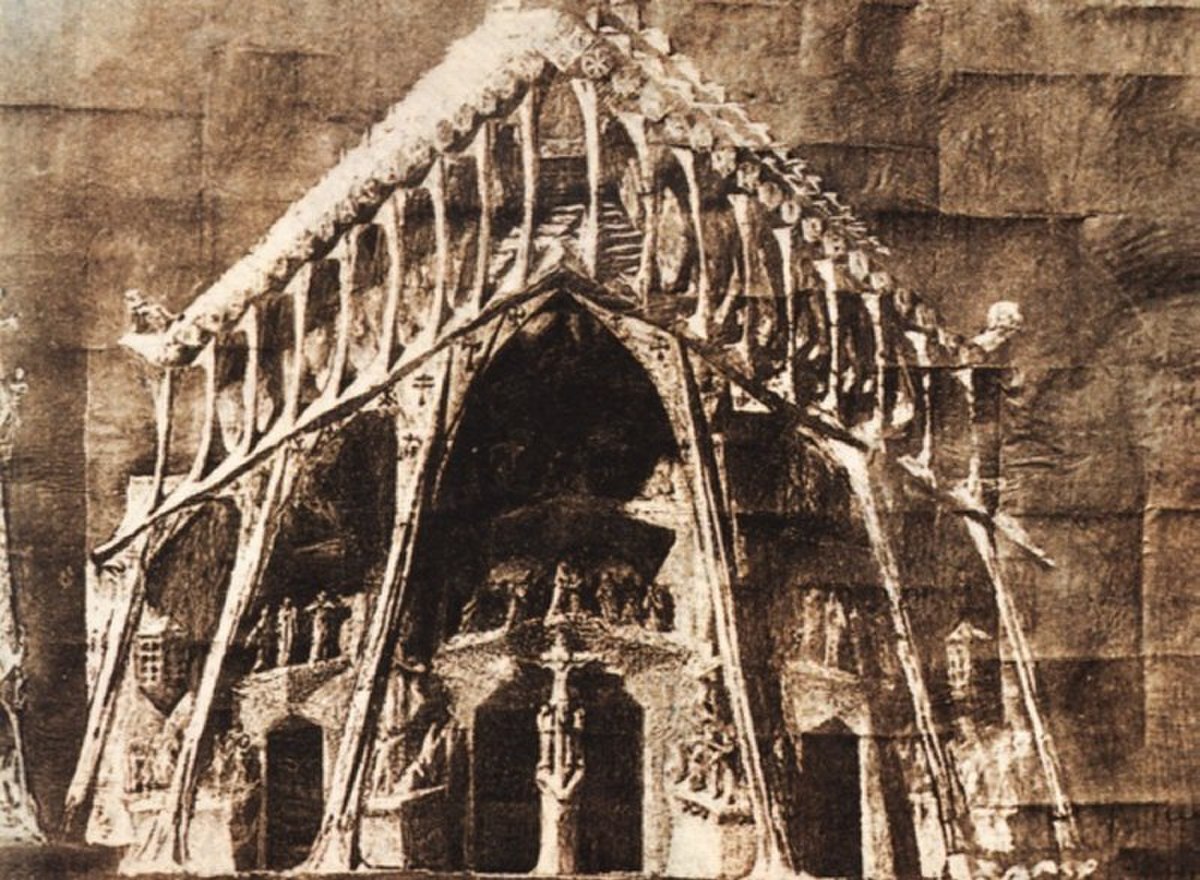

La façade de la Passion ou « du Ponant » est située rue Sardenya. Pour la concevoir, Gaudi a réalisé en 1917 un dessin où l'on voit également l'ébauche d'un monument à la mémoire de Josep Torras i Bages, évêque de Vic. Gaudi décrivait sa conception de la façade de la Passion dans les termes suivants : « Certains trouveront cette porte trop extravagante ; moi je voulais qu'elle fasse peur, et pour y parvenir, je n'évitais pas les clairs-obscurs, les motifs entrants et sortants et tout ce qui résulte du plus sombre effet. C'est pire. Je suis prêt à sacrifier cette construction, à couper les colonnes pour donner une idée du cruel du sacrifice. » Les travaux des fondations commencent en 1954. La façade a été construite de façon très similaire à celle prévue par Gaudi. Les quelques changements portent essentiellement sur les sculptures, ce qui contribue au déclenchement d'une grande polémique sur la poursuite des travaux.

Les campaniles de la façade ont été achevés en 1976. Les tours sont dédiées à saint Jacques, saint Barthélemy, saint Thomas et saint Philippe. Les statues des saints sont installées au tiers de la hauteur des tours correspondantes. Les deux tours centrales mesurent 112 mètres, les deux autres sont hautes de 107 mètres.

La façade a été décorée par Josep Maria Subirachs qui a signé un contrat avec le groupe responsable des travaux le 10 juin 1986. De gauche à droite, les sculptures de Subirachs sont les suivantes :

- Premier étage

- La Cène ;

- Le jardin de Gethsémani ;

- La trahison de Judas ;

- La Flagellation du Christ ;

- Le reniement de saint Pierre ;

- Jésus devant le grand sacerdoce.

- Deuxième étage

- Jésus parle avec les femmes de Jérusalem ;

- Simon de Cyrène.

- Troisième étage

- Les soldats jouent ;

- La Crucifixion ;

- L'Enterrement.

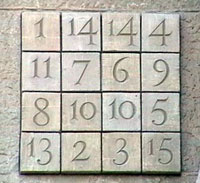

À côté de la représentation de la Trahison de Judas figure un carré magique d'ordre quatre qui a été sculpté par Josep Maria Subirachs. C'est une réédition du carré magique d'Albrecht Dürer. La somme des chiffres dans quelque sens que ce soit (ligne, colonne, diagonale) est 33, l'âge du Christ à sa mort. Il y a 310 combinaisons.

| Ecce Homo. | |||

Le jugement de Jésus. |

La Flagellation sur fond d'Alpha et d'Oméga. |

Le centurion Longinus. |

La crucifixion et calvaire. |

La statue de l'Ascension du Seigneur a été installée en 2005. C'est un bronze d'une hauteur de 60 mètres.

Le 22 avril 2007, c'est au tour de la statue de saint Georges d'être installée sur la barrière du jubé, sur la partie intérieure de la façade de la Passion, à 8,5 mètres de haut. C'est également un bronze de 3 mètres de hauteur signé par Subirachs. La date coïncide avec la célébration du 550e anniversaire de saint Georges comme saint patron de Catalogne. C'est également le 125e anniversaire de la pose de la première pierre du temple.

Flagellation

La première sculpture installée sur la façade de la Passion a été la Flagellation. Comme les sculptures à meneau traditionnelles, elle est située à la base du pilier central du portail. Réalisée en pierre calcaire de Vélez de Benaudalla (Grenade), elle fait 5 mètres de haut depuis le bas du socle jusqu'au sommet de la colonne. Cette sculpture avec un Christ de 2,60 mètres est prête en 1987. Selon Subirachs, la symbologie de cette œuvre est : « ... les trois étages représentent les trois jours de marche jusqu'à la Résurrection au travers de la Passion et de la mort. Deux éléments très importants sont le fouet et le nœud qui rappellent la souffrance de la chair. La colonne est formée par quatre tambours qui symbolisent les quatre bras de la croix, et qui en même temps représentent le monde ancien que le Christ a brisé. Il change le cours de l'histoire et ainsi, si la colonne est l'instrument de son martyr, Il — comme un nouveau Samson — libère et rompt la colonne. »

À l'endroit où devraient se rejoindre le chapiteau à meneau du portail et le linteau, se trouve une sculpture qui représente l'Alpha, symbole du début, suivi de l'Oméga, symbole de la fin. C'est un symbole de l'infini de Dieu très courant dans le christianisme du Moyen Âge.

Crucifixion

La représentation de la Crucifixion se situe sur la partie la plus haute de l'atrium. Au centre est représenté le Christ les pieds déliés. On peut observer sur la croix formée par les poutres de fer les traces du I de profil, première lettre de INRI (Iesvus Nazarevs rex Ivdærorvm). À ses pieds, à côté du groupe de saint Jean, on trouve sa Mère ainsi que Marie-Madeleine. De l'autre côté, l'unique élément est un crâne ou calvaire, qui représente la mort. L'ensemble est recouvert par le Vieux temple de Jérusalem comme un baldaquin. C'est le symbole d'une rupture entre un avant et un après Jésus-Christ.

L'inscription Veritas figure sur la croix centrale. Crux fidelis et Mors et Vita sont inscrits sur l'archivolte. Enfin, Jesus Nazarenus, rex Judeorum apparaît sur le fronton. Des sculptures des croix de tous les rites et de tous les pays sont posées sur l'archivolte. Le fronton est décoré avec des statues de prophètes Isaïe, Jérémy, Zacharie, Ézéchiel, Daniel, Jonas et Jean-Baptiste, ainsi que les patriarches (Adam, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Samuel, David et saint Joseph).

Sur les acrotères du fronton, on note deux préfigurations bibliques de Jésus : le lion de Judas et l'anneau du sacrifice d'Isaac. Les scènes sur le fronton représentent la Résurrection de Jésus avec l'Ange Gardien, Marie-Madeleine, et Marie-Salomé. Le cycle de la Passion du Christ ressuscité se termine par l'Ascension de Jésus au niveau de la fenêtre de la croisée du transept, entre les campaniles.

Portes

Le sculpteur Subirachs s'est également chargé de la réalisation des portes en bronze de la façade de la Passion.

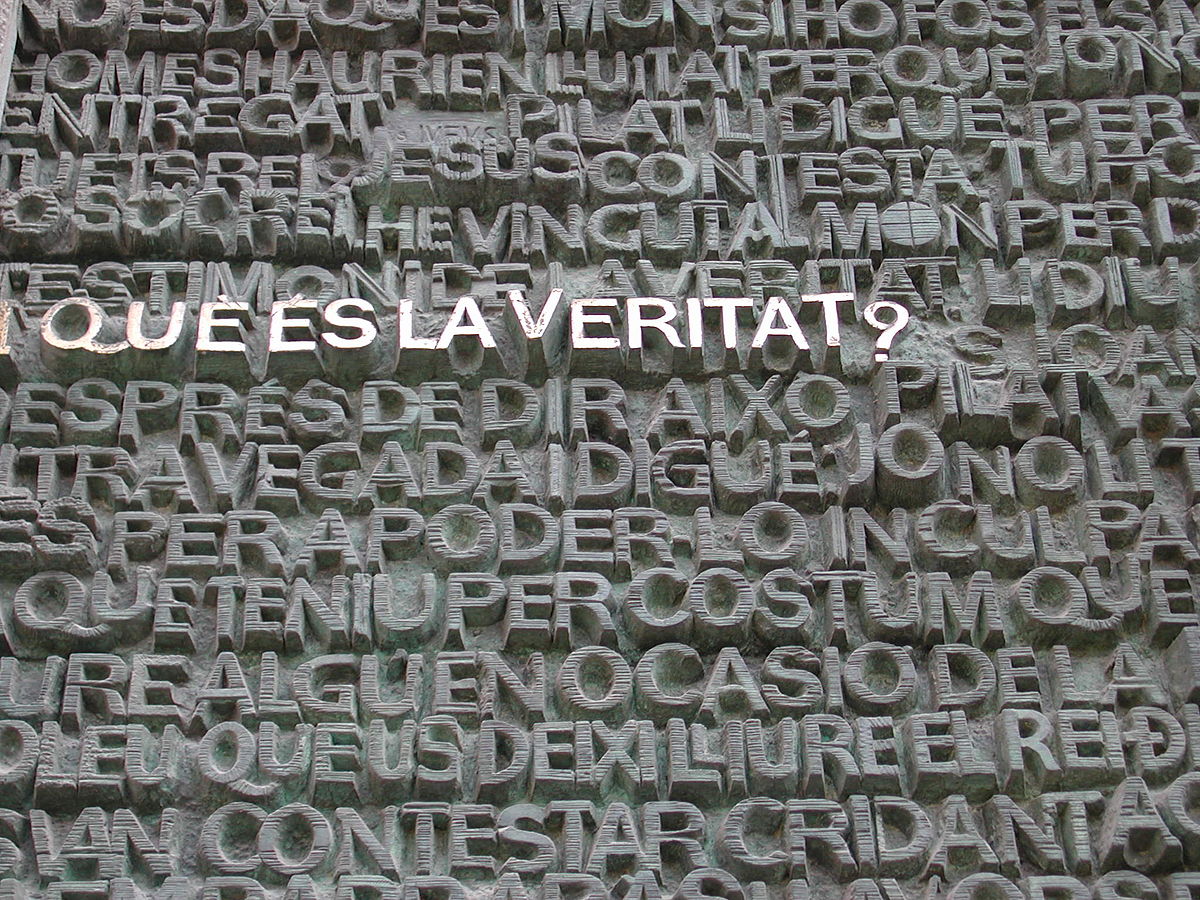

Le portail central est constitué par deux grandes portes, chacune d'elle est formée par deux battants couverts de haut en bas par deux mille lettres sculptées en relief. Elles reproduisent des parties des Évangiles selon saint Matthieu et selon saint Jean, respectivement sur la porte de gauche et de droite. Des lettres en relief se détachent des paroles ou des phrases dorées, telles que la question de Ponce Pilate : « Qu'est-ce qu'est la vérité ? »

Le portail nord représente le jardin de Gethsémani avec Jésus priant, les apôtres, Jean, Jacques et le Père endormi. On y trouve également le texte de l'évangile relatif à cet épisode. La lune est figurée sur la partie supérieure, et sur la partie inférieure, un polygone est sculpté avec gravé : La Malenconia, d'Albrecht Dürer.

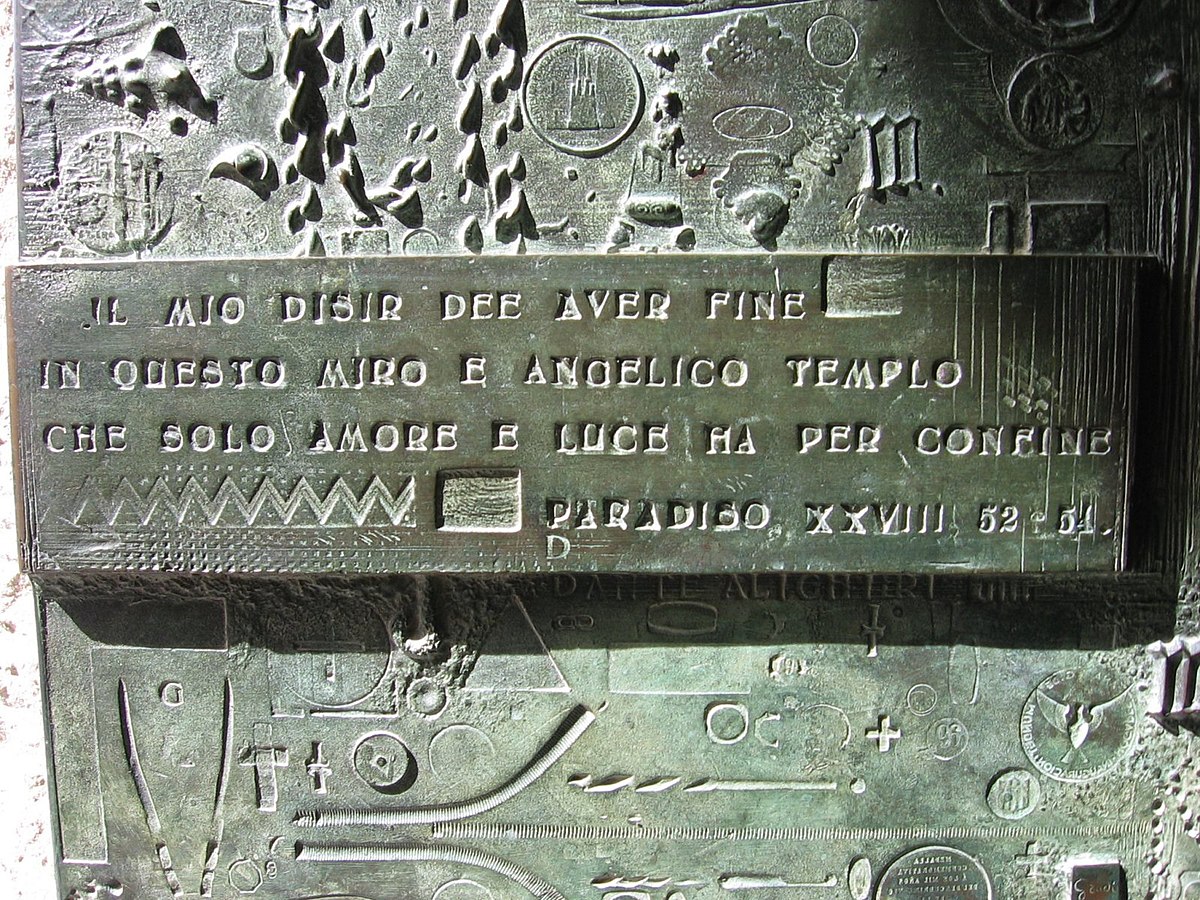

Le portail sud est dédié à la couronne d'épines. Il représente Jésus couronné et frappé. La partie centrale représente la même scène inversée, comme par un jeu de miroirs qui montre Jésus devant Hérode à gauche, et, à droite, devant Pilate. Les textes proviennent du passage de l'évangile qui décrit le Couronnement, de plusieurs fragments de la Divine Comédie de Dante ainsi qu'une partie du poème de La pell de brau de Salvador Espriu.

Façade de la Gloire

Les travaux de la façade de la Gloire ont commencé en 2002 et sont peu avancés. Il est prévu que ce soit la plus grande et la plus monumentale des trois. Elle est conçue pour être la façade principale et pour donner sur la nef centrale. Dédiée à la Gloire céleste de Jésus, c'est un chemin montant jusqu'à Dieu : la Mort, le Jugement Final, la Gloire mais aussi l'Enfer. Gaudi n'a fait qu'ébaucher les grandes lignes de cette façade tant il était conscient qu'elle ne serait pas réalisée de son vivant :

« Le fragment de la maquette de la façade principale, je ne le terminerai pas et ne le complèterai pas. J'ai décidé de la laisser en chantier pour qu'une autre génération collabore au Temple, comme cela se voit dans l'histoire des cathédrales, dont les façades ont non seulement des architectes différents, mais également des styles différents. »

Pour accéder au portique de la Gloire, Gaudi a prévu un escalier monumental avec une terrasse où se trouveraient des monuments au Feu et à l'Eau. Ses plans mentionnent un cratère avec du feu représentant la colonne guidant le Peuple Élu ainsi qu'un jet d'eau de 20 mètres de haut divisé en quatre cascades qui symboliserait les fleuves du paradis terrestre d'une part et les fontaines de l'Apocalypse d'autre part.

Un étude du maître de 1916 détaille les concepts d'un escalier souterrain passant sous la rue Majorca représentant l'Enfer. L'étude prévoit une décoration à base de démons, d'idoles, de faux dieux, de schismes, d'hérésies, etc. Il est prévu des chapelles munies de deux portes et donnant directement sous le portail principal. Une porte est orientée vers l'intérieur et l'autre vers le cloître. L'iconographie envisagée est inspirée du verset « au travers de la Rédemption jusqu'à la Gloire ».

Les campaniles restant à construire sont dédiés à saint André, saint Pierre, saint Paul, et saint Jacques.

Le portique est muni de sept grandes colonnes dédiées aux sept dons de l'Esprit saint. Les sept pêchés capitaux sont représentés à sa base, alors que les sept vertus figurent sur les chapiteaux.

- Dons : piété, force, intelligence, sagesse, conseil, science, peur.

- Péchés : avarice, paresse, colère, envie, gourmandise, orgueil, luxure.

- Vertus : générosité, diligence, patience, charité, tempérance, humilité, chasteté.

Cette façade ouvre sur cinq portails correspondant aux cinq nefs du temple. La porte centrale est subdivisée en trois et s'ouvre sur la nef principale. Ce sont donc sept ouvertures qui permettent d'accéder au temple. Ces portes représentent les sacrements. Elles sont sculptées du notre Père en cinquante langues :

- Baptême : Pater noster, qui es in cælis sanctificetur nomen tuum ;

- Confirmation : Adveniat regnum tuum ;

- Eucharistie : Fiat voluntas tua sicut in cælo et in terra ;

- Pénitence : Panem nostrum quotidianum da nobis hodie ;

- Ordre sacerdotal : et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris ;

- Mariage : et ne nos inducas in tentationem ;

- Onction des malades : sed libera nos a malo.

La première et la dernière de ces portes — Baptême et Pénitence — s'appuient sur deux chapelles latérales de la façade de la Gloire et donnent sur le cloître. Des représentations des béatitudes et des œuvres de la Miséricorde corporelle et spirituelle figurent sur cette façade.

Dans le statuaire prévu, figurent Adam et Ève, symboles de l'origine du genre humain ; saint Joseph et sa tenue de charpentier, la Foi et l'Espérance. La charité est représentée par l'Arche d'alliance, l'Arche de Noé et la maison de Nazareth. Viennent ensuite : la Vierge, la hiérarchie des anges, Jésus lors du Jugement Dernier avec l'Esprit saint représenté sous la forme d'un rosaire. Enfin, Dieu le père achève la sainte Trinité.

Sur les maquettes, la façade est complétée par de grands nuages illuminés qui portent en grandes lettres le Credo (Credo in unum Deum Patrem Omnipotentem, creatorem cœli et terræ) et la Genèse. Elles se situent au-dessus de seize lanternes organisées par ordre ascendant. Les tours sont les plus hautes des trois façades et sont dédiées à saint Pierre, saint Paul de Tarse, saint André et saint Jacques le Majeur.

Le 22 avril 2007 la statue de saint Georges a été posée sur la rambarde du jubé, sur le côté interne de la façade de la Gloire. Cette date correspond à la fois au 550e anniversaire de la proclamation de Georges (Jordi) comme saint patron de Catalogne et à la célébration du 125e anniversaire de la pose de la première pierre du temple La statue signée par Subirachs est un bronze de trois mètres de haut et est inspirée de saint Georges de Donatello.

De même, en septembre 2008 les portes de la façade ont été placées. Ce sont deux portes en bronze de deux tonnes chacune, également sculptées par Subirachs.