Syndrome d'irradiation aiguë - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Impact de l'irradiation sur les tissus

Mesure de l'exposition

La mesure de l'impact d'une exposition aux radiations prend en compte trois facteurs principaux : l'énergie déposée dans un tissu par le rayonnement, l'impact relatif du type de rayonnement, la sensibilité relative du tissu aux rayonnements ionisants.

Les trois grandeurs principales sont utilisées :

- La dose radiative DT,R est l'énergie par unité de masse déposée par un rayonnement R dans un tissu T. Son unité dans le système international est le gray (1 Gy = 1 J/kg).

- l'équivalent de dose est la dose radiative corrigée de l'impact du rayonnement (efficacité biologique relative) et se mesure en sieverts (Sv) ; elle est donnée par HT = wRDT,R, où wR est le facteur de pondération du rayonnement.

- L'équivalent de dose efficace est la dose radiative corrigée de l'impact du rayonnement et de la sensibilité du tissu. Elle se mesure en Sv et est donnée par E = wTHT, où wT est le facteur de pondération du tissu.

Les grandeurs physiques mesurant l'impact de l'exposition (équivalent de dose et équivalent de dose efficace) sont traditionnellement définies pour décrire les effets stochastiques de l'irradiation chronique, c'est-à-dire prédire la probabilité de survenue de maladies induites comme les leucémies, cancers ou les complications cardio-vasculaires.

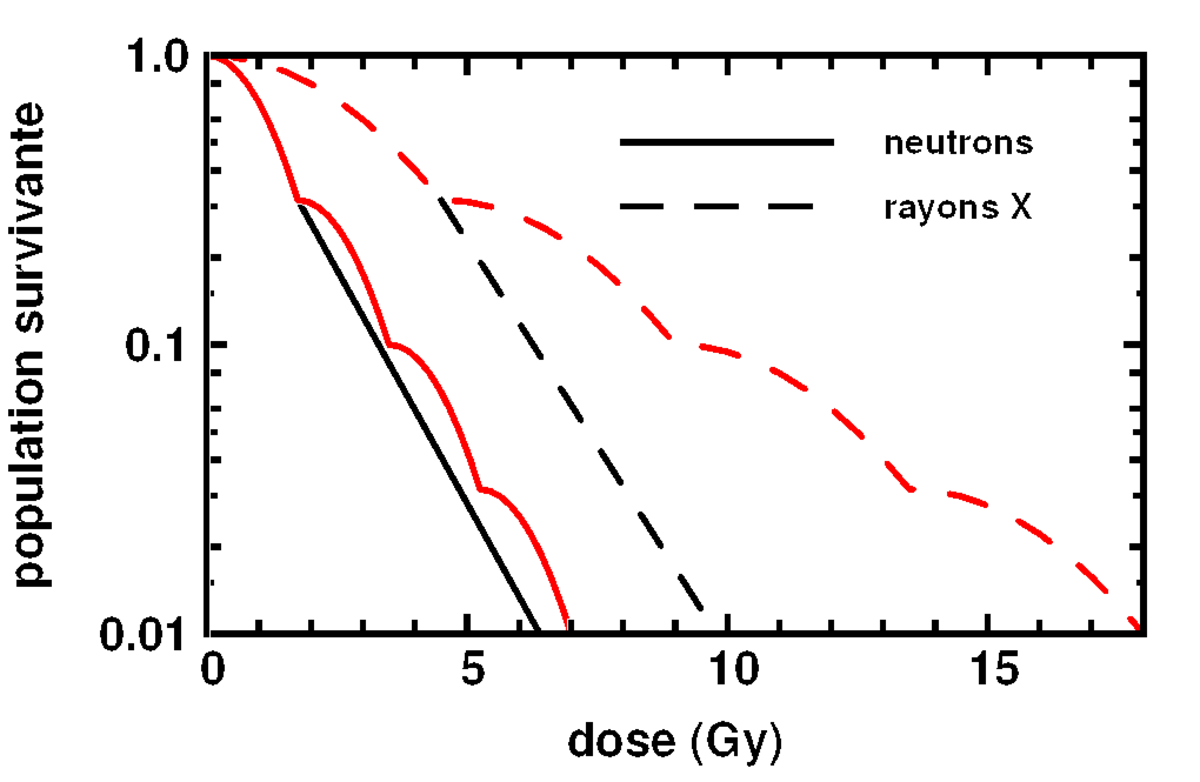

Efficacité biologique

Les facteurs correctifs w, tels que définis par la Commission internationale de protection radiologique ne sont cependant pas affinés pour décrire les effets de l'irradiation aiguë qui est l'objet de cet article. Plus particulièrement, les efficacités biologiques relatives des différents rayonnements tendent à se rapprocher à haute dose : si les risques stochastiques d'une faible irradiation (< 0,1 Gy) par des neutrons nécessite un facteur de correction wR = 5–20, le facteur devient 1,5 pour une dose unique supérieure à 5 Gy — davantage toutefois pour des doses fractionnées. La figure ci-contre montre l'étendue de la destruction cellulaire, la principale cause du syndrome (voir section ci-dessous), en fonction de la dose radiative pour des neutrons et des rayons X. À haute dose l'écart n'est que de 1,5 à 2,6 entre les deux types de rayonnement contre plus de 5 pour les faibles doses ; sur la figure ci-contre, il correspond à l'écart entre les courbes pour les X et les neutrons. Dans la pratique, il existe de grandes incertitudes sur les efficacités biologiques relatives de sorte que les différentes études sur le syndrome de radio-exposition aiguë utilisent la dose radiative en précisant, le cas échéant, la nature des radiations.

Lorsqu'une dose est délivrée lentement ou de manière fractionnée son effet est moindre : les mécanismes cellulaires d'autoréparation ont le temps d'agir. Par exemple, lors de l'accident à Goiana au Brésil (1987) une personne ayant ramené une source de césium chez lui survit à une dose de 7 Gy tandis que sa femme meurt des suites d'une exposition à 5,7 Gy : l'un des facteurs est que la femme, restée chez elle, a été irradiée continûment, tandis que l'homme a reçu une dose fractionnée.

Effets au niveau cellulaire

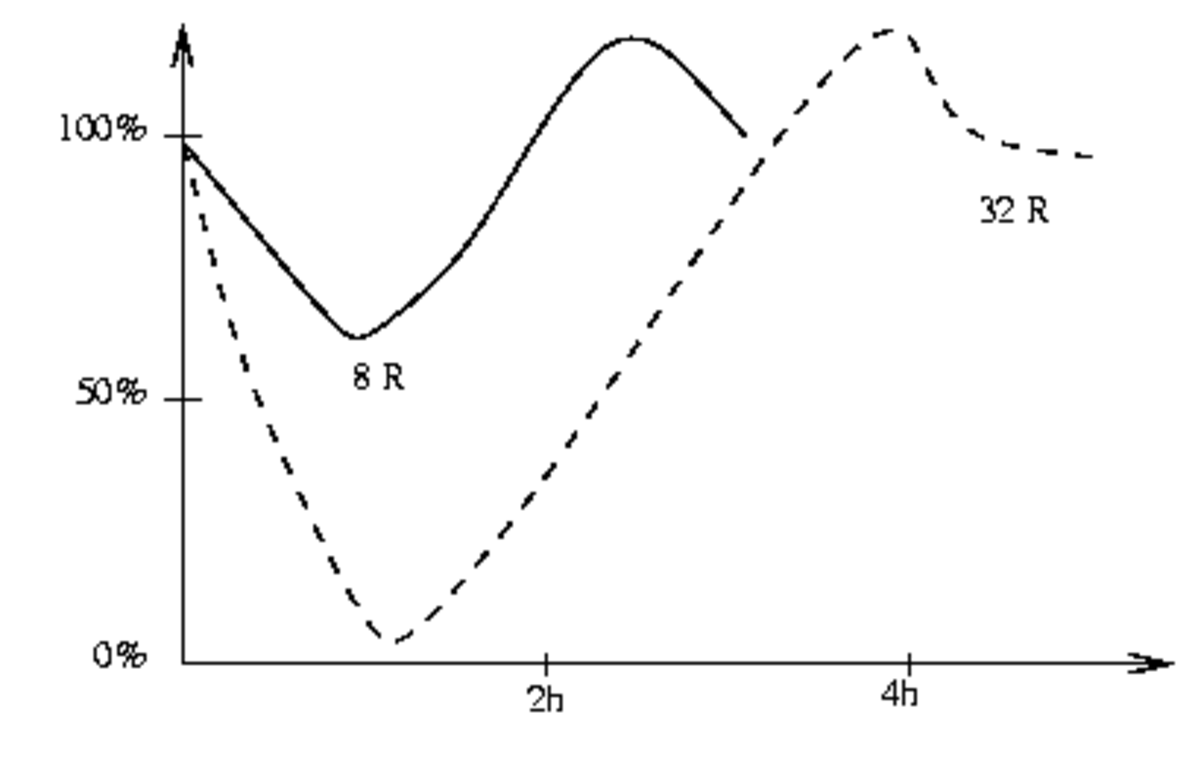

L'ADN est une des molécules les plus sensibles de la cellule aux rayonnements ionisants. Les mécanismes de réparation permettent de réparer la plupart des lésions (cassures chromosomiques) quand la dose est administrée de manière suffisamment lente ou de manière fractionnée, mais une dose de 2 Gy ou plus reçue rapidement suffit à tuer une cellule en voie de division ; les cellules matures en revanche sont moins sensibles. Le second effet notable est une inhibition de la mitose (cf. figure ci-contre) dont la durée dépend de l'intensité de l'irradiation.

Les effets sur les tissus se manifestent dans les jours aux semaines qui suivent : dépeuplement cellulaire, atrophie et dégradation des fonctions tissulaires. De par l'interférence avec la mitose, ce sont les tissus qui se régénèrent le plus rapidement qui sont principalement touchés : peau (couche basale de l'épiderme, seuil : ~ 6 Gy), moelle osseuse et organes lymphoïdes (seuil : ~ 2 Gy) , intestin (revêtement épithélial, seuil : ~ 10 Gy), gonades (spermatogonies, seuil : ~ 0,15 Gy, ovocytes, seuil : ~ 1,5–2 Gy), cristallin (épithélium antérieur, seuil : ~ 1–3 Sv), voies respiratoires (seuil : ~ 6–10 Gy). Les embryons sont particulièrement radiosensibles.