Syndrome d'irradiation aiguë - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Formes du syndrome d'irradiation aiguë

Il existe cinq principales formes du syndrome :

- La forme cérébro-vasculaire, provoquant la mort en quelques jours, se manifeste pour une exposition supérieure à 20-50 Gy. Elle débute dans les premières heures après l'exposition aux radiations, et touche le système nerveux ;

- La forme gastro-intestinale, mortelle, se manifeste pour une exposition supérieure à 6–10 Gy. Elle débute une à deux semaines après l'irradiation ;

- la forme hématopoïétique, potentiellement mortelle, se manifeste pour une exposition supérieure à 1–2 Gy. Elle débute deux à trois semaines après l'exposition aux radiations et touche la moelle osseuse ;

- La forme pulmonaire, potentiellement mortelle, se manifeste pour une exposition supérieure à 6–9 Gy. Elle débute deux à huit mois après l'irradiation.

- La forme cutanée, parfois mortelle, se manifeste pour une exposition supérieure à 4–7 Gy. Elle débute généralement dans les semaines suivant l'exposition, dans les cas les plus graves dans la journée qui la suit.

Ces différentes formes peuvent se produire simultanément. Lors de l'exposition à une explosion atomique ou d'un accident dans une centrale nucléaire, le corps est généralement irradié de manière uniforme, de sorte que la forme pulmonaire n'est que rarement observée : aux doses requises, les formes hématopoïétique et gastro-intestinale provoquent la mort avant que ne se déclarent les troubles pulmonaires. Lors d'incidents en laboratoire (travail sur des sources proches) ou lors d'une irradiation par des rayonnements peu pénétrants (alpha ou bêta, agissant sur la peau, et les poumons en cas d'inhalation), le corps peut être irradié de façon non uniforme, privilégiant l'une ou l'autre forme de la maladie des rayons.

| dose | 1e - 2e jour | 1e semaine | 2e semaine | 3e semaine | 2e - 3e mois | 4e - 8e mois | au-delà |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| > 20–50 Gy | forme cérébro-vasculaire | ||||||

| > 6–10 Gy | phase prodromique | forme gastro-intestinale | |||||

| > 6–9 Gy | période de latence | forme pulmonaire | |||||

| > 4–7 Gy | forme cutanée | ||||||

| > 1–2 Gy | forme hématopoïétique | ||||||

| < 1–2 Gy | absence de symptômes | ||||||

Forme hématopoïétique

Le syndrome hématopoïétique est lié à la destruction partielle ou totale des cellules hématopoïétiques de la moelle osseuse et à celle des lymphocytes périphériques.

Dans les heures suivant l'exposition, la chute de la numération lymphocytaire augmente le risque d'infection. La vitesse et l'ampleur de la chute de la numération sont une indication de la dose reçue et permettent un diagnostic de la gravité de l'irradiation en l'absence de mesure dosimétrique, comme par exemple pour la population civile.

La déficience hématopoïétique se traduit en quelques semaines par une chute du taux de granulocytes (immunodéficience), de thrombocytes et de plaquettes (défaut de coagulation). Cela peut conduire à une infection mortelle ou à des hémorragies internes.

La forme hématopoïétique du syndrome d'irradiation aiguë est celle qui provoque la mort aux plus faibles doses, typiquement entre 1,5 et 10 Gy (irradiation rapide). Le décès intervient généralement, s'il a lieu, dans les deux mois suivant l'irradiation. Dans les cas d'irradiation sévères (aux environs de 5 Gy sur l'ensemble du corps), la moelle est totalement détruite ; la survie n'est alors possible qu'avec une greffe. En cas d'irradiation non uniforme, les cellules hématopoïétiques survivantes permettent de repeupler la moelle ; la survie est alors possible sans greffe.

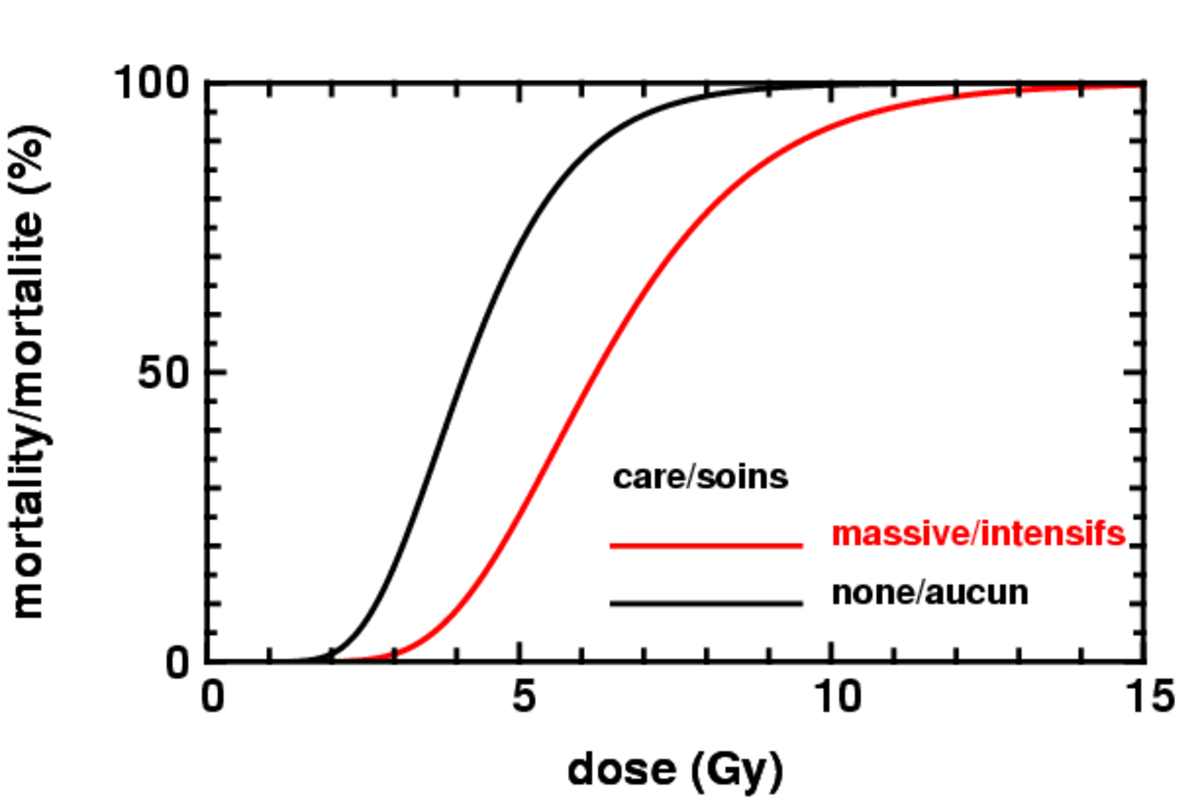

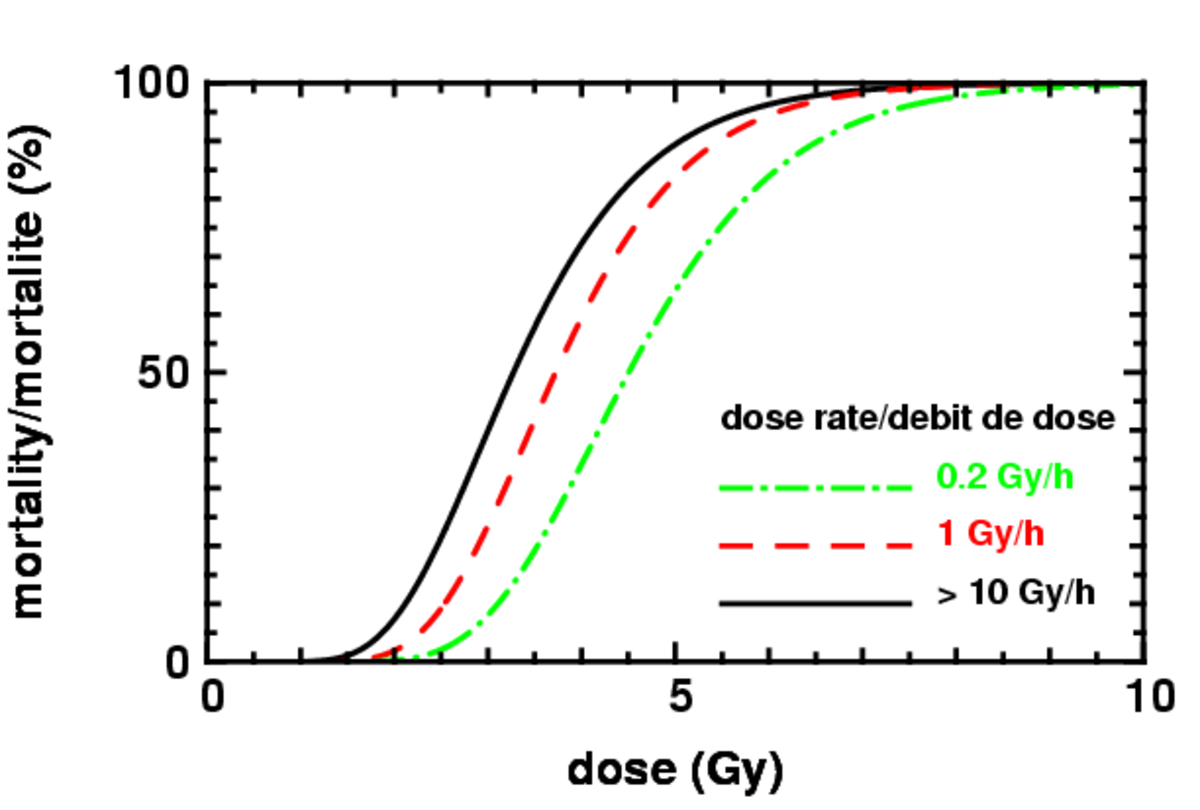

Selon la rapidité de l'exposition et le type de soins, une mortalité de 50% est atteinte pour une dose de 3 à 6 Gy (voir figures ci-dessus).

Forme cérébro-vasculaire

La forme cérébro-vasculaire se manifeste généralement pour des doses supérieures à 50 Gy mais les symptômes peuvent apparaître dès 20 Gy. Elle se caractérise par les symptômes suivants lors de la phase prodromale (quelques minutes au plus après l'irradiation) : agitation extrême, apathie, ataxie, désorientation, troubles de l'équilibre, vomissement, diarrhée, perte de connaissance. Durant la période de latence de quelques heures au plus, voire absente, le patient récupère partiellement ses capacités. La phase symptomatique se manifeste par des convulsions, suivis du coma. Un tableau d'atteinte digestive sévère diarrhée est souvent associé.

Le décès, généralement sous trois jours, est le plus souvent provoqué par un effondrement du flux sanguin cérébral lié à l'augmentation de la pression dans la boîte crânienne (tableau d'hypertension intracrânienne aiguë) (œdème cérébral, méningite, encéphalite).

Forme gastro-intestinale

| débit de dose | 0,2 Gy/h | 1 Gy/h | 10 Gy/h | 100 Gy/h |

|---|---|---|---|---|

| soins minimaux | 18,7 | 15,4 | 11,2 | 9,7 |

| soins intensifs | 17,5 | 15,0 | 12,1 | 11,3 |

| + facteur de croissance | 25,3 | 22,2 | 15,1 | 12,0 |

Le syndrome gastro-intestinal a lieu pour une dose élevée, typiquement plus de 8 Gy, et entraîne généralement la mort dans les quinze jours. Il se manifeste en une à deux semaines après l'exposition par des symptômes semblables à ceux d'une dysenterie fulminante : diarrhée sévère et déshydratation.

Il est causé par une dégénérescence de l'épithélium de l'intestin grêle liée à la destruction des cellules souches de sa surface. La mortalité à 50% a lieu pour des doses de 9 à 12 Gy (irradiation rapide en l'espace de minutes) selon la qualité des soins médicaux.

Forme pulmonaire

| débit (Gy/h) | dose (Gy) |

|---|---|

| 100,0 | 9,6 |

| 10,0 | 12,2 |

| 1,0 | 23,4 |

| 0,2 | 38,1 |

La forme pulmonaire se déclare pour des doses importantes, de l'ordre de 6–10 Gy (irradiation rapide) ou plus (irradiation lente ou fractionnée), pour laquelle une irradiation uniforme du corps par rayonnements pénétrants provoque généralement la mort (déficience hématopoïétique et gastro-intestinale) avant que les symptômes pulmonaires ne se manifestent. Elle peut toutefois se produire en l'absence des syndromes hématopoïétique et gastro-intestinal en cas d'irradiation par des rayonnements peu pénétrants (alpha ou bêta).

La dose de 9,6 Gy délivrée en quelques minutes est mortelle dans 50% des cas ; pour une irradiation lente, sur une journée, la dose létale passe à 23 Gy.

La phase aiguë survient dans les quelques mois suivant l'exposition, voire dans les jours suivants en cas d'irradiation massive. On observe dans les années suivantes une morbidité importante chez les survivants.

Forme cutanée

| occurrence | 10% | 50% | 90% |

|---|---|---|---|

| erythème | 4,0 | 14,0 | 20,0 |

| desquamation | 14,0 | 20,0 | 26,0 |

| nécrose | 20,0 | 25,0 | 35,0 |

Le forme cutanée a lieu en présence de fortes doses, typiquement > 4 Gy en moins de 24h. Elle se manifeste principalement dans la phase prodromale quelques heures après l'exposition par un érythème (rougeur) passager et des démangeaisons et, lors d'une irradiation intense, la desquamation. C'est la couche basale de l'épiderme qui est touchée. Après une période de latence, ces symptômes réapparaissent deux à quatre semaines plus tard avec en plus alopécie et desquamation, et dans le cas d'une forte dose (10–20 Sv) ulcération et nécrose suivies d'une fibrose du derme et du système vasculaire sous-jacent.

Le syndrome cutané peut se produire en l'absence des autres formes d'irradiation aiguë en cas d'exposition à des rayonnements peu pénétrants comme les rayons bêta. Ainsi, le classement de la forme cutanée dans le syndrome de radio-exposition aiguë est controversé ; certains y voient une affection distincte. Toutefois, l'expérience indique que les lésions cutanées complique le traitement du syndrome d'irradiation aiguë, notamment, il est probable que les pertes humaines chez les « liquidateurs » de Tchernobyl auraient été moindres en l'absence de symptômes cutanés.

Autres complications

Les autres complications consécutives à une irradiation aiguë ne font pas formellement partie du syndrome d'irradiation aiguë mais sont une conséquence directe de la radio-exposition. Ces effets sont déterministes ou apparaissent avec des probabilités élevées.

Stérilité

La stérilité féminine permanente touche 60% des patientes exposées à 2,5–5 Gy (dont 100% des plus de 40 ans) et 100% à partir de 8 Gy. Des effets chez certaines femmes de plus de 40 ans s'observent dès 1,5 Gy.

L'azoospermie (donc stérilité) masculine temporaire est observée chez 100% des hommes exposés à 0,3–0,5 Gy entre 4 et 12 mois après l'irradiation avec une récupération totale dans les deux ans ; l'oligozoospermie peut s'observer dès 0,1 Gy. Au-delà de 2–3 Gy, l'azoospermie s'observe dès les deux premiers mois suivant l'exposition et dure au moins 3 ans. La stérilité permanente est attestée pour des doses de 5 à 15 Gy sur les gonades.

Cataracte

La cataracte touche 10% des patients exposés à 2 Gy, 50% à 5 Gy et 90% à 10 Gy.

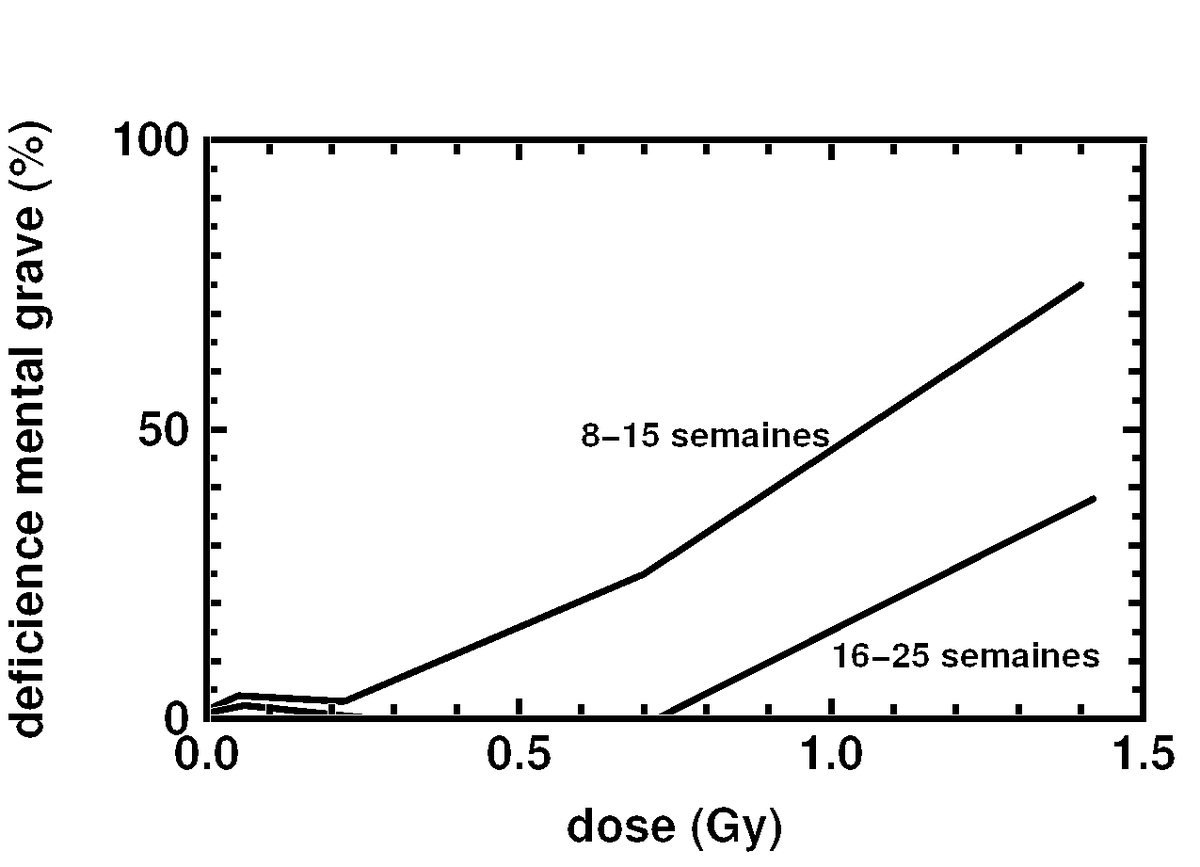

Effets sur l'embryon

Les fœtus sont particulièrement radiosensibles ; les risques liés sont la fausse couche ainsi que la tératogénèse : microcéphalie, retard mental, malformation, retard de croissance. Ces effets ont été étudiés chez les hibakusha. Une exposition à 1,4 Gy — dose provoquant un syndrome léger chez l'adulte — d'un embryon de 8 à 15 semaines provoque 75±20% (intervalle de confiance : 90%) de déficience mentale grave par la suite ; cette proportion tombe à 37±15% pour un fœtus âgé de 16 à 25 semaines. Aucun n'effet notable n'est observé sur le quotient intellectuel pour un âge gestationnel de plus de 26 semaines ou de moins de 8, ainsi que pour des doses inférieures à 0,1 Gy ; pour une dose de 0,1 à 0,5 Gy, la déficience moyenne, tous âges confondus, est de 8 ± 6 (intervalle de confiance : 95%) points de QI. Le retard de croissance est observé chez les sujets exposés à plus de 1 Gy, il est de l'ordre de 10 cm.

Effet stochastiques

Des effets stochastiques à long terme sont aussi observables : maladies cardiaques, respiratoires et digestives. Le risque de mortalité s'élève de 14% par sievert dans les 30 années suivant la radio-exposition avec un seuil de 0,5 Sv.