Syndrome d'irradiation aiguë - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Cas attestés

Le nombre de décès attestés par syndrome d'irradiation aiguë est de 180 dans la période de 1945 à 2004 sur 600 accidents radiologiques recensés, hibakusha d'Hiroshima et Nagasaki exclus.

Les quatre principales causes attestées du syndrome sont l'exposition à une explosion nucléaire ou à ses retombées, l'accident sur un réacteur nucléaire, l'accident de criticité lors de la manipulation de matière fissile et l'exposition à une radiosource puissante.

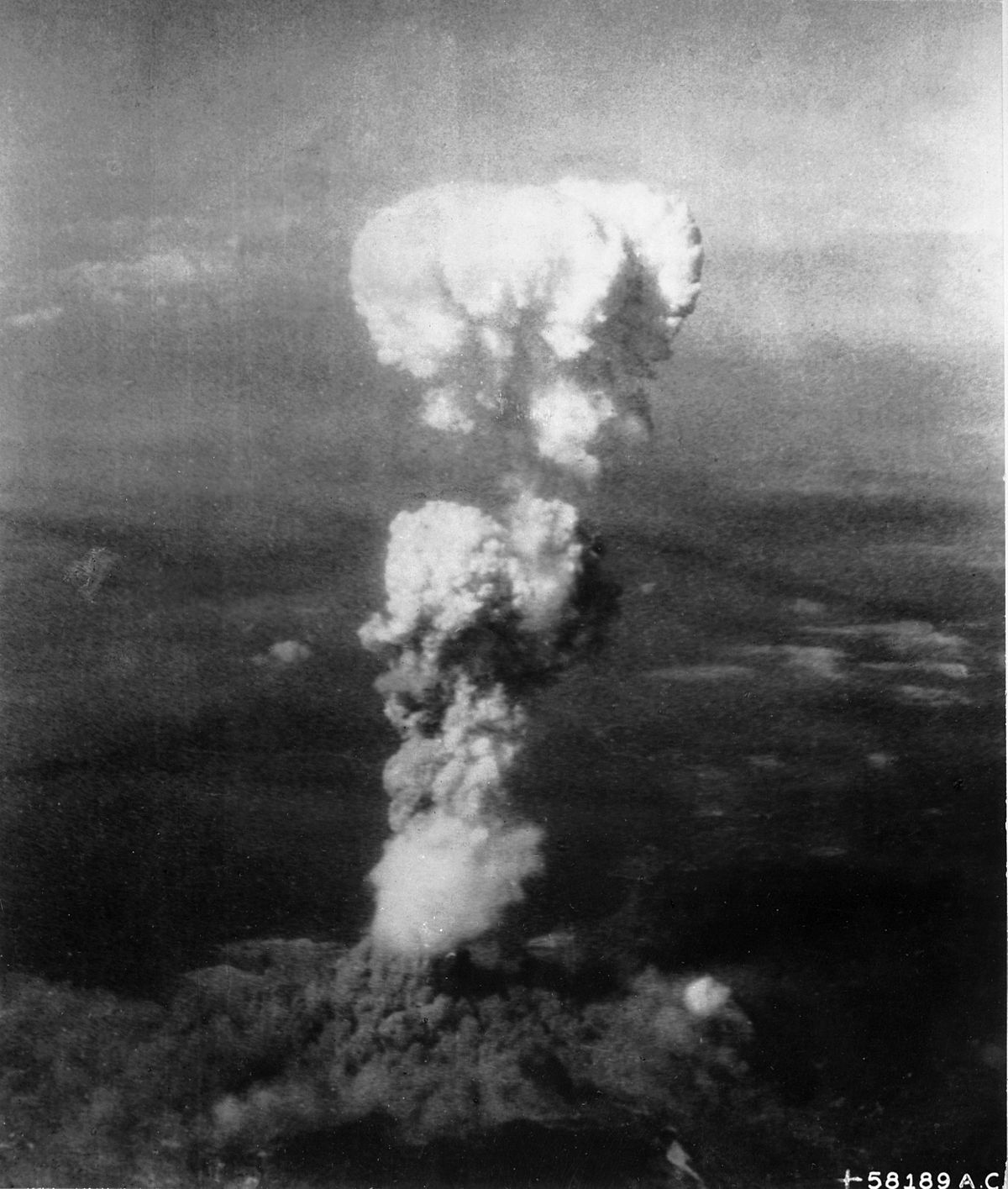

Suites d'une explosion nucléaire

L'explosion nucléaire est sans conteste la cause la plus connue et la plus vulgarisée du syndrome d'irradiation aiguë, notamment via le film Black Rain qui relate les malheurs des hibakusha suite aux bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki ; un essai nucléaire atmosphérique américain a aussi causé le syndrome par accident :

- 6 août 1945, Hiroshima, Japon : explosion atomique. La bombe A Little Boy provoque chez des dizaines de milliers de personnes un syndrome d'irradiation aiguë avec un pic de mortalité entre septembre et décembre. 45 000 meurent irradiés [citation nécessaire].

- 9 août 1945, Nagasaki, Japon : explosion atomique. La bombe A Fat Man provoque chez des dizaines de milliers de personnes un syndrome d'irradiation aiguë avec un pic de mortalité entre septembre et décembre. Environ 20 000 décèdent des suites de l'irradiation [citation nécessaire].

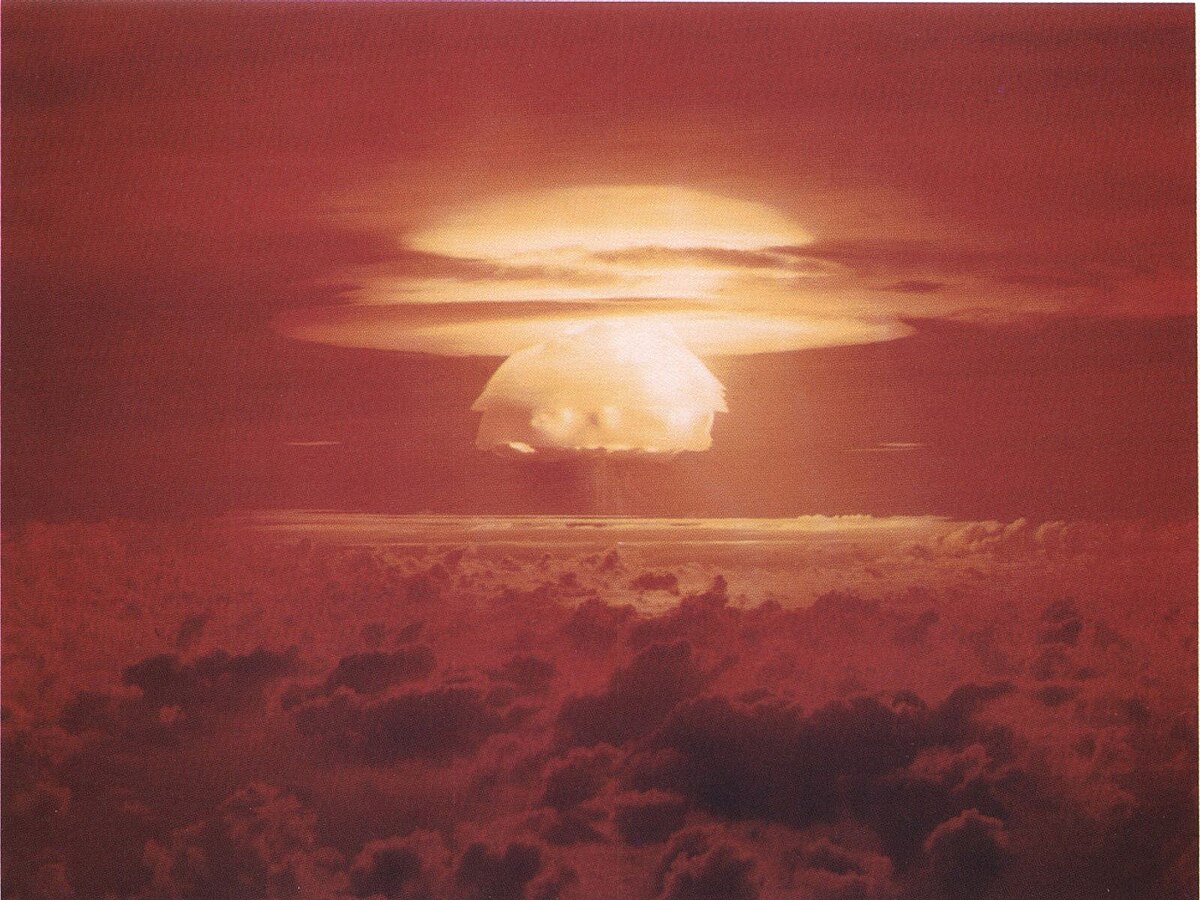

- 1er mai 1954, Bikini, îles Marshall : explosion atomique. Le test de la bombe H américaine Castle Bravo provoque des retombées radioactives plus importantes que prévu. L'équipage d'un navire japonais à 140 km de l'hypocentre tombe malade et doit être hospitalisé ; l'un d'entre eux décède. 64 habitants de l'atoll Rongelapp sont soumis à une dose de 1,6 Gy avant d'être évacués.

Accidents sur un réacteur nucléaire

La catastrophe de Tchernobyl en 1986 a popularisé le risque représenté par les accidents sur des réacteurs nucléaires. Un accident au bord d'un sous-marin soviétique a aussi connu la célébrité avec le film K-19: Le piège des profondeurs.

Aucun accident sur un réacteur nucléaire n'a provoqué le syndrome d'irradiation aiguë parmi la population civile. Un seul — la catastrophe de Tchernobyl — a eu un impact étendu, soumettant la population et l'environnement à une contamination radioactive importante.

Les neuf accidents attestés sont :

- 15 octobre 1958, Vinča, Yougoslavie : accident de criticité dans un réacteur nucléaire. Le réacteur expérimental de l'institut Boris Kidrich soumet six opérateurs à des doses de 2 à 4,3 Sv ; ils développent un syndrome d'irradiation aiguë et l'un d'entre eux décède.

- 13 octobre 1960, Mer de Barents, URSS : accident sur un réacteur nucléaire. Des gaz radioactifs s'échappent après un accident sur un réacteur d'un navire de la flotte soviétique. Trois des membres de l'équipage reçoivent une dose estimée à 2 Gy et présentent un syndrome d'irradiation aiguë.

- 3 janvier 1961, Idaho Falls, États-Unis : accident de criticité dans un réacteur nucléaire. Une explosion intervient sur le réacteur expérimental SL-1 après qu'une masse critique de combustible est atteinte. Trois employés décèdent.

- 30 décembre 1965, Mol, Belgique : accident de criticité sur un réacteur nucléaire. Un expérimentateur cause par erreur de manipulation un accident de criticité sur le réacteur expérimental VENUS. Il reçoit 5 Sv à la poitrine, mais doit être amputé du pied (17–40 Sv).

- 1967, Pittsburgh, États-Unis : accident dans un réacteur nucléaire. Un réacteur industriel expose trois personnes à des doses de 1 à 6 Sv. La plus atteinte développe une forme sévère du syndrome mais est sauvée par une transplantation de moëlle osseuse.

- juin 1974, Parsippany, États-Unis : accident sur un réacteur nucléaire. Une employé d'un réacteur industriel reçoit 4 Sv et développe un syndrome d'irradiation.

- 23 septembre 1983, Buenos Aires, Argentine : accident de criticité dans un réacteur nucléaire du Centro Atómico Constituyentes. Une masse critique de combustible fissile est atteinte dans un réacteur expérimental et soumet l'opérateur à 37 Gy. Il décède 2 jours après.

- 10 août 1985, Vladivostok, URSS : explosion d'un réacteur nucléaire lors du rechargement en combustible d'un sous-marin. Le réacteur du K-314 explose, provoquant un syndrome d'irradiation chez 49 personnes, dont 10 gravement atteintes.

- 26 avril 1986, Tchernobyl, Ukraine : explosion d'un réacteur nucléaire. La catastrophe de Tchernobyl provoque un syndrome d'irradiation aiguë chez deux cents ouvriers de la centrale et pompiers, dont 28 meurent.

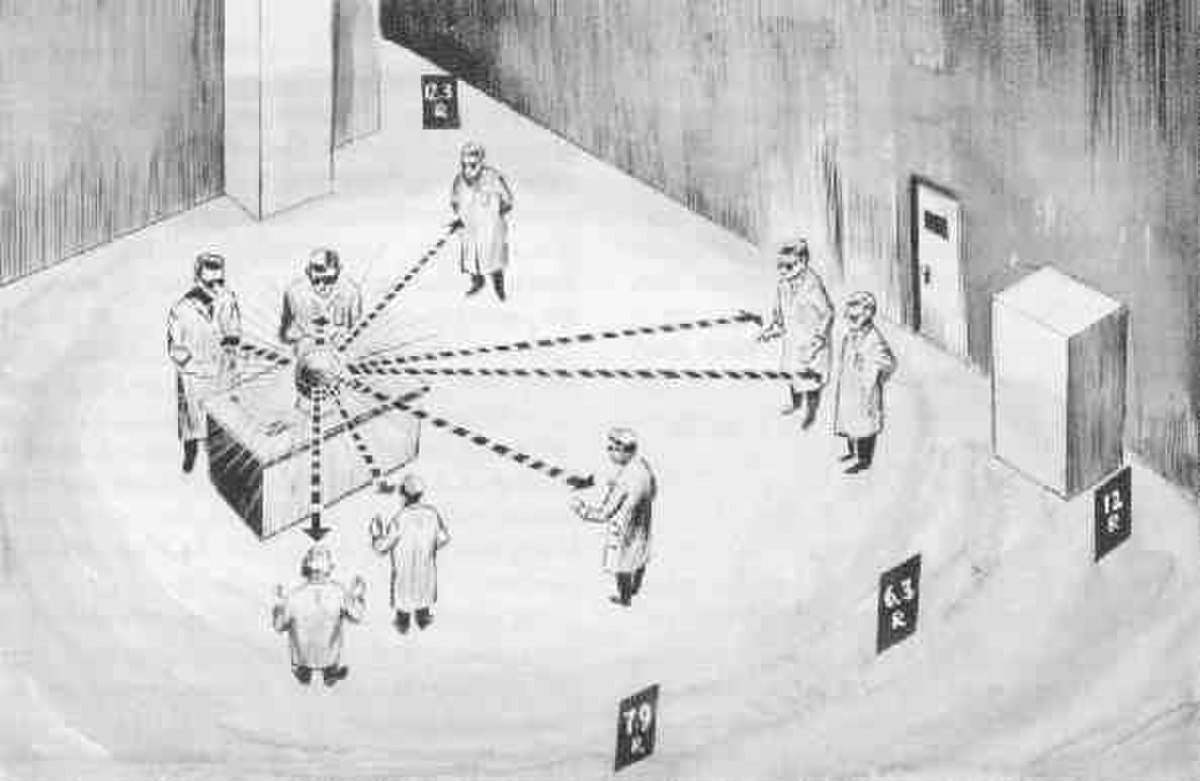

Accidents de criticité lors de manipulations de produits fissiles

Le cas du physicien Louis Slotin, mortellement irradié en 1946 lors d'une démonstration scientifique au Laboratoire national de Los Alamos a attiré l'attention sur les risques de manipulation de matières fissiles ; son histoire est romancée dans Les Maîtres de l'ombre. C'est aussi le cas de l'accident de Tokaimura (Japon) en 1999 dans une installation nucléaire civile.

Aucun des accidents de criticité lors de la manipulation de produits fissiles n'a provoqué de syndrome d'irradiation aiguë auprès du public ; dans un seul cas — Tokaimura en 1999 — la population civile a été soumise à une exposition supérieure aux normes.

Liste d'accidents de criticité lors d'une manipulation de matière qui ont provoqué une irradiation aiguë :

- 21 août 1945, Laboratoire national de Los Alamos, États-Unis : accident de criticité par erreur de manipulation. Harry Daghlian Jr. laisse tomber une brique de carbure de tungstène réfléchissant les neutrons sur un bloc de plutonium. En plus de la forme habituelle du syndrome il présente de graves brûlures aux mains dès les premiers jours suivant l'irradiation (200–400 Gy sur la main droite). Il décède trois semaines après.

- 21 mai 1946, Laboratoire national de Los Alamos, États-Unis : accident de criticité par erreur de manipulation. Le physicien canadien Louis Slotin crée par accident une masse critique de plutonium lors d'une démonstration scientifique. Il meurt une semaine après des suites d'une irradiation de 10 Gy.

- 15 mars 1952, Complexe nucléaire Mayak, URSS : accident de criticité par erreur de manipulation. En laboratoire deux opérateurs assemblent par mégarde une solution de plutonium critique. L'un deux reçoit 10 Gy aux parties inférieures du corps et survit malgré un syndrome d'irradiation aiguë grave.

- 15 mars 1953, Complexe nucléaire Mayak, URSS : accident de criticité par erreur de protocole. Un opérateur transvase un solution de nitrate de plutonium dans un réceptacle non prévu à cet effet et est soumis à une dose estimée à 10 Gy lorsque la criticité est atteinte. Il décède 35 jours après.

- 21 avril 1957, Complexe nucléaire Mayak, URSS : accident de criticité par erreur de conception industrielle. Un réservoir recevant un précipité provenant d'une solution d'uranium expose un opérateur à une dose de l'ordre de 30 Gy, qui meurt 12 jours après. Cinq autres survivent mais présentent un syndrome d'irradiation aiguë avec des doses allant jusqu'à 3 Gy.

- 2 janvier 1958, Complexe nucléaire Mayak, URSS : accident de criticité par erreur de protocole. Des opérateurs s'approchent d'un réservoir d'une solution d'uranium et réfléchissent suffisamment de neutrons pour créer une masse critique. Trois opérateurs meurent dans la semaine après avoir reçu 5 à 6 Sv ; une troisième survit au syndrome d'irradiation et devient aveugle dans les années suivantes.

- 16 juin 1958, Oak Ridge, États-Unis : accident de criticité par erreur de protocole. Un réservoir contenant une solution d'uranium fuit et est transvasé ; au cours de la manipulation, 5 personnes reçoivent de 2 à 4,5 Sv au cours d'un accident de criticité et tombent malades.

- 30 décembre 1958, Laboratoire national de Los Alamos, États-Unis : accident de criticité par erreur de manipulation. Un opérateur assemble par erreur une masse critique d'une solution de plutonium et meurt des suites d'une exposition à 90–120 Sv sur le haut du corps..

- 14 juillet 1961, Complexe chimique de Sibérie, URSS : accident de criticité. L'accumulation d'hexafluorure d'uranium dans une pompe à vide devient critique et soumet un employé à 2 Sv. Il développe un syndrome d'irradiation aiguë léger.

- 11 mars 1963, Sarov, URSS : accident de criticité par erreur de protocole. Des expérimentateurs manipulent une masse critique de plutonium et un réflecteur de neutrons créant une masse critique. Deux reçoivent 3,7 et 5,5 Sv et survivent au syndrome d'irradiation.

- 24 juillet 1964, Rhode Island, États-Unis : accident de criticité par erreur de protocole au United Nuclear Fuels Recovery Plant. Une masse critique de combustible fissible est atteinte dans la Wood River Junction facility lors de la manipulation de solutions d'uranium. L'opérateur meurt deux jours après des suites l'irradiation de 10 Sv.

- 5 avril 1968, URSS : accident de criticité par erreur de protocole. Deux experts en criticité assemblent un cœur d'uranium avec des réflecteurs de neutrons sans suivre les procédures de sécurité. Ils s'exposent respectivement à 20–40 Gy et 5–10 Gy et meurent 3 et 54 jours après l'accident.

- 10 décembre 1968, URSS : accident de criticité par erreur de protocole. Un employé de la Mayak Enterprise crée temporairement une solution critique de plutonium en transvasant un réservoir et quitte les lieux aussitôt. Un superviseur décide alors de bouger le conteneur incriminé et s'expose à un second accident de criticité ; il meurt un mois plus tard d'une exposition de 24,5 Sv. L'expérimentateur (7 Sv) tombe malade et survit après amputation des deux jambes.

- 26 mai 1971, Moscou, URSS : accident de criticité par erreur de calcul à l'Institut Kurchatov. Des expériences sont menées sur la criticité de barres d'uranium plongées dans l'eau. L'insuffisance des calculs mène à une masse surcritique à la fin d'une expérience lorsque l'eau est pompée. Deux expérimentateurs reçoivent 60 et 20 Sv et meurent 5 et 15 jours après. Deux autres reçoivent des doses de 6 à 7 Sv et survivent, avec des problèmes de santé chronique.

- 13 décembre 1978, Complexe chimique de Sibérie, URSS : accident de criticité par erreur de protocole. Deux employés stockent quatre lingots de plutonium dans un même conteneur créant une masse critique ; l'un deux reçoit 2,5 Gy.

- 17 juin et 19 juin 1997, Sarov, Russie : accident de criticité par erreur de protocole. Un expérimentateur seul assemble un cœur de plutonium avec un réflecteur de neutrons en cuivre. L'expérimentateur est soumis à 45 Gy de neutrons et 3,5 Gy de gammas lors du second accident et meurt dans la nuit.

- 30 septembre 1999, Tokaimura, Japon : accident de criticité par erreur de protocole. Des employés assemblent par négligence une masse critique d'une solution d'uranium dans le centre nucléaire de Tokaimura. Deux employés sont exposés à une dose létale..

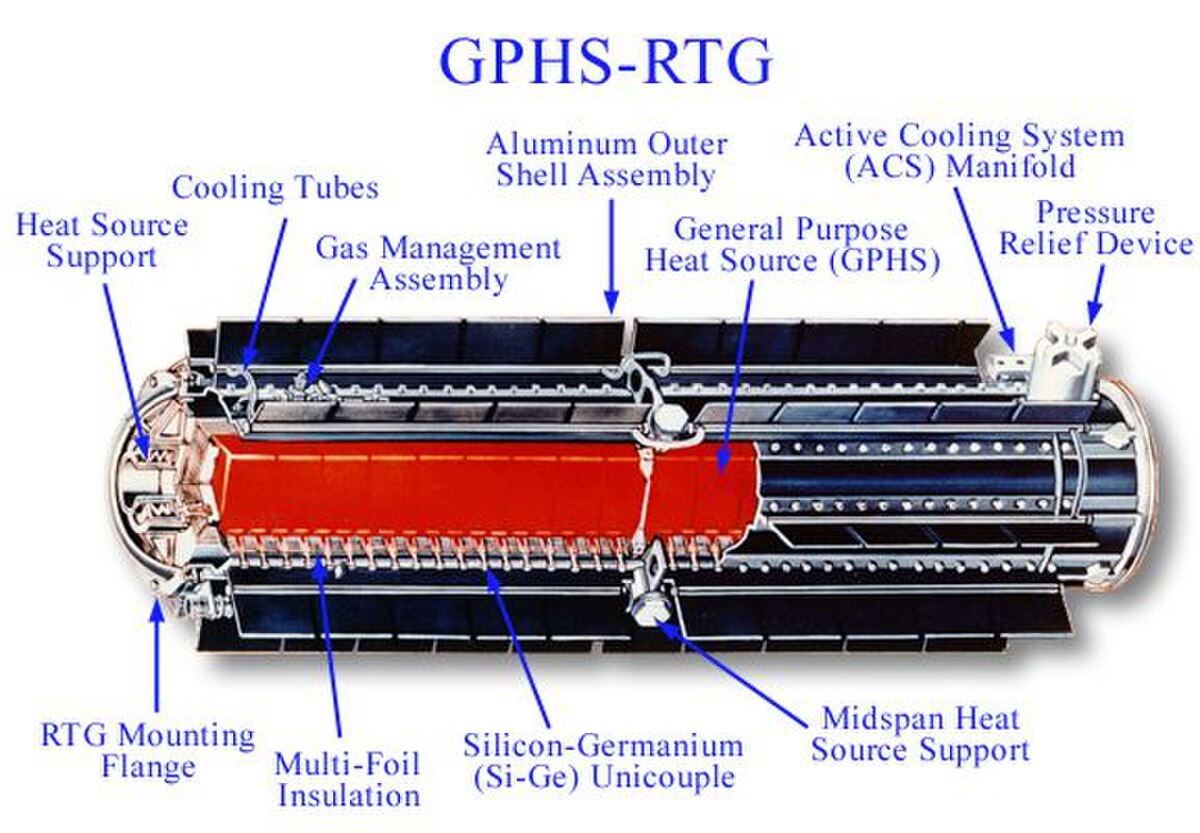

Exposition à une source radioactive

Moins connue en est la possibilité de développer le syndrome après l'exposition à une source radioactive puissante, dont les emplois militaires mais aussi civils sont nombreux : production stable, pérenne et transportable d'énergie (générateur thermoélectrique à radioisotope), stérilisation, soin du cancer (radiothérapie). Sur les vingt dernières années, avec l'augmentation des mesures de sécurité civile au niveau des installations nucléaires, c'est la principale cause du syndrome de radio-exposition aiguë.

L'exposition accidentelle peut résulter d'une erreur humaine ou d'un dysfonctionnement sur un site utilisant une radiosource. Il peut aussi s'agir d'une exposition accidentelle de civils lors de la perte ou du vol d'une telle source : dix de ces « pertes » de sources ont conduit à un syndrome d'irradiation aiguë parmi la population, avec un total de 23 décès dans la période 1945–2000.

Voici une liste chronologique des cas d'irradiation aiguë liés à des radiosources :

- 1960, URSS : suicide par exposition à une source radioactive. Un individu se suicide en s'exposant à une source de césium 137. Il reçoit 15 Sv.

- 1961, Suisse : exposition à une peinture radioactive. Une personne meurt après avoir reçu 3 Sv d'une peinture contenant du tritium.

- 1962, Mexico, Mexique : exposition du public à une source de radiographie industrielle. Quatre personnes sont exposées à une source de cobalt 60 radiographie industrielle et reçoivent des doses létales allant de 9,9 à 52 Gy.

- 11 janvier 1963, Sanlian, Chine : exposition suite à une perte de déchets nucléaires. Une source de 60Co est trouvée dans une décharge ; deux personnes reçoivent environ 8 Sv et meurent dans les deux semaines.

- 1964, République fédérale d'Allemagne : exposition à une peinture radioactive. L'exposition à de la peinture contenant du tritium conduit à la mort d'une personne (10 Gy) et à un syndrome d'irradiation aiguë chez trois autres.

- 1968, Chicago, États-Unis : exposition à une source radioactive. Une personne s'expose à une source d'or 198, reçoit 4 à 5 Gy à la moelle osseuse et en décède.

- 1971, Chiba, Japon : exposition suite à la perte d'une source de radiographie. Une source d'iridium 192 destinée à de la radiographie industrielle est perdue. Trois ouvriers développent un syndrome d'irradiation aiguë.

- 1972, Bulgarie : suicide par exposition à une source radioactive.

- 1974, New Jersey, États-Unis : exposition à une source de rayonnement gamma dans une entreprise d'irradiation. Une personne reçoit une dose d'environ 4 Gy et survit au syndrome.

- 1975, Stimos, Italie : exposition à une source de rayonnement gamma dans une entreprise d'irradiation. Une personne reçoit 12 Gy et décède.

- 1977, Győr, Hongrie : exposition à une source radioactive. Une personne est exposée accidentellement à une source industrielle, reçoit 1,2 Sv et présente un léger syndrome d'irradiation.

- 1977, Rockaway, États-Unis : exposition à une source radioactive. Un employé d'une entreprise d'irradiation reçoit accidentellement 2 Sv d'une source de cobalt 60 et développe un syndrome d'irradiation aiguë.

- 1978, Algérie : exposition suite à une perte de source d'irradiation industrielle. Quatre personnes développent le syndrome d'irradiation aiguë et y survivent.

- 2 septembre 1982, Kjeller, Skedsmo, Norvège : exposition à une source d'irradiation industrielle. Un employé d'une usine d'irradiation s'expose accidentellement à une source de cobalt 60. Il tombe malade dans la demi-heure. Il meurt 13 jours après, d'une dose estimée à 22 Sv.

- 1983, Ciudad Juárez, Mexique : exposition à la suite d'une perte d'une source de radiothérapie. La source de cobalt 60 expose 5 personnes à des doses de 3 à 7 Gy et 75 autres à des doses de 0,25 à 3 Gy. Certaines développent le syndrome d'irradiation aiguë et y survivent.

- 1984, Maroc : irradiation accidentelle par une source de radiographie industrielle. La source d'iridium 192 provoque le décès de 8 personnes du public en raison d'un défaut du confinement.

- 12-27 septembre 1987, Goiâna, Brésil : exposition du public suite à une perte de source de radiothérapie. Des personnes de Goiana tombent malades et l'on pense au début à une maladie tropicale avant de diagnostiquer le syndrome d'irradiation aiguë : elle avait été trouvée et avait circulé entre plusieurs mains. Les doses reçues vont de 1 à 7 Gy. Cinq personnes meurent des suites d'une irradiation de 4,5 à 6 Gy ; trois présentent un syndrome sévère et six autres des problèmes hématopoïétiques. Des cas de dépressions sont observés.

- 1989, San Salvador, Salvador : exposition à une source d'irradiation industrielle. Une personne meurt des suites d'une exposition à 8 Gy ; deux autres survivent à 2,9 et 3,7 Gy.

- juin 1990, Shanghai, Chine : exposition accidentelle à une source de stérilisation industrielle. Dans une usine de stérilisation, des ouvriers s'exposent accidentellement à une source de cobalt 60. Deux meurent des suites d'une irradiation de 11-12 Gy ; cinq autres reçoivent plus de 2 Gy et tombent malades.

- 1986, Kaifeng, Chine : exposition à une source radioactive. Deux individus reçoivent 2,6 et 3,2 Sv d'une source de cobalt 60 et développent le syndrome d'irradiation aiguë.

- 24 juin 1986, Soreq, près de Yavné, Israël : exposition accidentelle à une source de stérilisation industrielle. Un opérateur d'une entreprise de stérilisation à Soreq (Israël) s'expose par inadvertance à une source radioactive de cobalt 60, et meurt 36 jours après.

- 26 octobre 1991, Niasviž, Biélorussie : exposition accidentelle à une source de stérilisation industrielle. Un opérateur d'une usine de stérilisation s'expose par inadvertance à une dose de 12,5 Sv. Il survit au syndrome hématopoïétique grâce à des soins intensifs mais décède au bout de quatre mois.

- 1994, Tammiku, Estonie : exposition suite à une perte de déchet radioactif. Une personne décède des suites d'une irradiation à 4 Gy.

- 1999, Istanbul, Turquie : exposition suite à une perte de source de radiothérapie. 10 personnes développent le syndrome d'irradiation aiguë.

- 13 septembre 1999, Grozny, Russie : exposition lors d'un vol de source radioactive. Des voleurs dérobent des sources de cobalt 60. Trois meurent dont l'un en une demi-heure, trois autres tombent malades.

- janvier-février 2000, Samut Prakan, Thaïlande : perte de source radioactive. Une source médicale de cobalt 60 tombe lors d'un transport et est descellée. Trois employés meurent et sept autres tombent malades, avec des doses de l'ordre de 2 Sv ainsi que des brûlures graves pour certains.

- juin-juillet 2000, Mit Halfa, Égypte : perte de sources radioactives. Un employé trouve une source radioactive d'iridium 192 et la ramène chez lui. Sept personnes tombent malades, dont deux meurent ; des dizaines de voisins présentent des modifications mineures de la formule sanguine.

- 2001-2002, Liya, Géorgie : vol de sources radioactives. Des sources de 90strontium servant de générateur thermoélectrique à radioisotope sont volées ; trois personnes développent le syndrome d'irradiation aiguë.

- 2006, L'ancien agent russe Alexandre Litvinenko est empoisonné avec une source de polonium 210. Hospitalisé à Londres, il décède le 23 novembre 2006 des suites de son empoisonnement.

Autres accidents

- 1967, Pittsburg, États-Unis : irradiation dans un accélérateur de particules. Trois personnes reçoivent 1 à 6 Gy sur le corps entier.