Temple de Sûrya (Konârak) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Le complexe du temple

Les temples sont orientés dans le sens est-ouest, le sens de la course solaire. Le shikara et le jagamohan du temple principal figure un chariot, tiré par des chevaux et monté sur 24 roues.

La plateforme principale

Le shikara ou deul, suivant sa dénomination locale, et le jagamohan se dressent sur une plateforme de quelque 4 mètres de hauteur et dont toutes les surfaces latérales sont sculptées. Contrairement au canon de l'Orissa, les architectes ont séparé le nata-mandapa, le pavillon de la danse, et l'ont placé sur sa propre plateforme.

Les décorations sculptées offrent une grande variété de thèmes, descriptions de scènes de la vie quotidienne riche en enseignements, comme celle d'un temple qui rassemble en un même lieu des représentations d'un lingam et d'un Jagannâtha, une preuve de la tolérance religieuse des dirigeants locaux, ou comme celle de la présentation d'une girafe, peut-être par des émissaires africains, au râja monté sur un éléphant. Une frise d'oies ou de fleur à quatre pétales couronne les faces, surmontant une autre frise représentant une armée en marche, une rangée d'éléphants, etc.

On trouve aussi sur les faces de la plateforme un ensemble de 24 roues, hautes de trois mètres et finement sculptées. Très réalistes, leur fixation sur l'essieu est parfaitement représentée, elles comportent 8 rayons ornés chacun en son centre d'une scène de la vie quotidienne, d'une divinité, d'une érotique, toutes différentes.

Le shikara

Le sikhara devait mesurer autour de 70 mètres de haut lorsqu'il fut terminé. Quand James Fergusson visite le site en 1837, il fait un croquis montrant qu'il existait encore une partie significative d'une arête du sanctuaire.

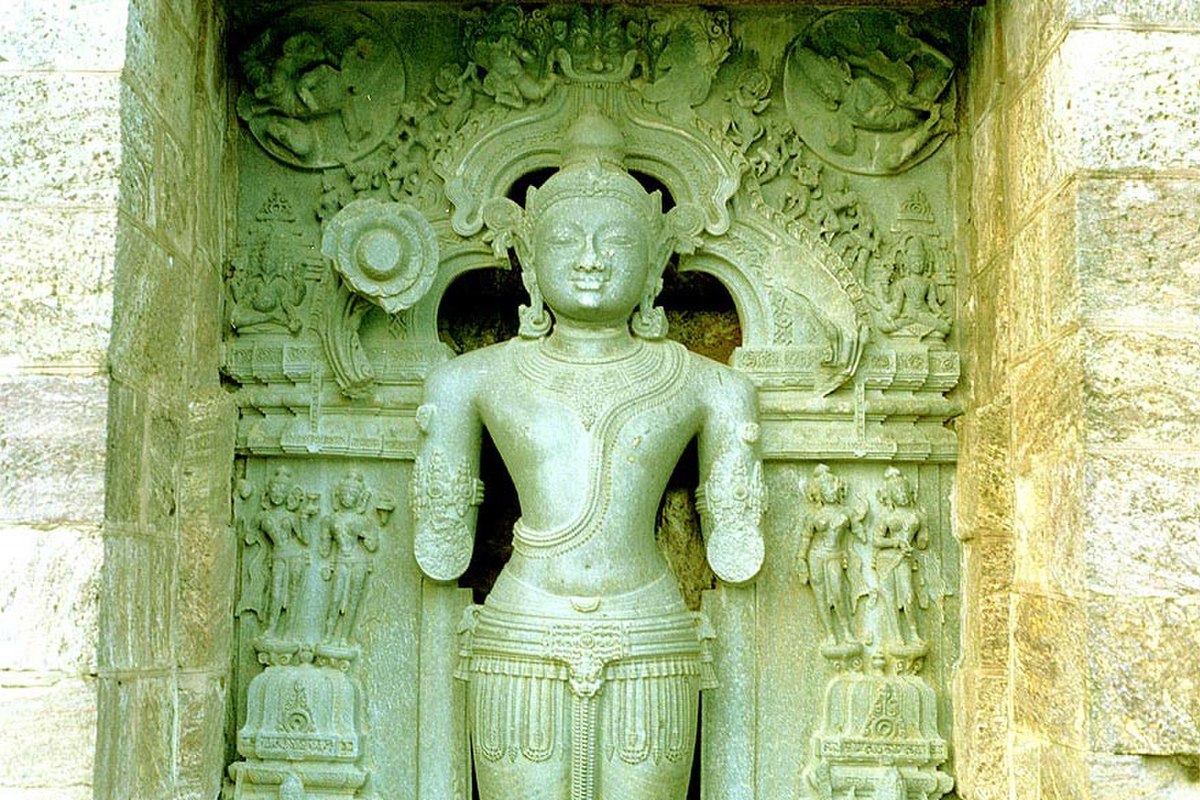

Il comporte trois niches où sont placées trois représentations de Sûrya en chlorite vert. Assez semblables, elles varient par de subtiles différences de décoration et d'ornementations. Le dieu est chaussé de bottes, ce qui rappelle son origine perse, il est vêtu d'un court dhoti et porte de nombreux bijoux ainsi qu'une couronne. À ses pieds sont figurés à droite le royal donateur et à gauche son prêtre. Il surplombe de ses trois mètres cinquante de hauteur un attelage de sept chevaux représentant les jours de la semaine, et des déités subsidiaires l'entourent.

Le jagamohan

Le jagamohan est la structure la mieux conservée du complexe. Le bâtiment mesure 36 mètre de côté. La salle qui a été remplie et scellée en 1904 par les Britanniques pour assurer sa pérennité dégageait un espace libre carré de 20 mètres de côté avec une hauteur maximale de 30 mètres, l'un des plus grands volumes internes de l'architecture hindoue, un véritable tour de force.

Il comporte trois grandes portes. Celle à l'est et faisant face au nata-mandapa est la seule qui a conservé son aspect originel avec son chambrale composé de 8 rangées concentriques finement sculptées. À l'ouest s'ouvrait un accès au sanctuaire. Le toit est en forme de pyramide à degrés, composé de trois parties principales séparées par des kanti, des murets en retrait ornés de sculptures. Le kalasha, le vase installé au sommet de la toiture a été volé lors du pillage du temple par des musulmans.

Les ingénieurs indiens, confrontés avec un gigantisme qui atteignait les limites de leur savoir-faire et peut-être conscients du manque de stabilité du sol sur lequel ils construisaient, conçurent l'innovation d'inclure des tirants métalliques pour maintenir cohérente la structure. Certains sont encore visibles en place, d'autres ont été retrouvés sur le sol lors du déblaiement. La qualité du travail des métallurgistes indiens les a prémunis de la rouille. En cela, ils font penser au pilier métallique vierge de corrosion, vieux de 15 siècles, que l'on trouve sur le site du Qutb Minar dans la banlieue de Delhi.

Le natamandapa ou natamandir

Le nata-mandapa ou hall de la danse - parfois appelé natamandir ou temple de la danse - suit un plan carré de plus de 20 mètres de côté, sans compter les quatre volées de marches qui y conduisent. il se trouve sur une plateforme séparée, une innovation locale. Il est aussi connu sous le nom de bhogha-mandapa ou hall des offrandes de par sa ressemblance avec celui du temple de Lingaraja à Bhubaneswar

La plateforme offre une succession de khakhara-mundi, des templions miniatures sculptés, typiques de la décoration orissaise. Dans la niche qu'ils comportent, on trouve des représentations de personnages, principalement des femmes ou des érotiques. Les femmes adoptent une grande variété de poses, par exemple l'une tient une branche au-dessus de sa tête pour s'ombrager, une autre caresse un oiseau familier, une autre encore essore ses cheveux après le bain, les gouttes tombant dans le bec d'une oie, etc.

Le sol du mandapa est atteint en traversant l'une des quatre larges ouvertures auxquelles mènent des volées de quatre marches. Dans le centre, on trouve quatre large piliers disposés en carré et richement décorés de sculptures de musiciens et de devadasi. Le mandapa a perdu le toit qui le couronnait.

Les bâtiments annexes

On trouve sur le site deux temples secondaires. Le plus important, bien que modeste comparé au gigantisme du temple 1, est le temple de la Mâyâ Devî - ou temple 2 - nommé ainsi d'après l'une des épouses de Sûrya. Les archéologues s'accordent cependant à penser, se basant sur sa décoration, qu'il s'agit probablement d'un temple dédié à Sûrya. L'image du dieu aurait été déplacée lors du pillage du complexe par les musulmans.

En 1956, on découvre une nouvelle structure - le temple 3 - faisant face à l'est et située au sud-ouest du temple 2. L'archéologue Debala Mitra pense que l'effigie de Vishnu trouvée en 1906 lors du nettoyage des débris qui entouraient le temple en provient, ce qui en ferait un temple dédié à ce dieu. Elle se trouve aujourd'hui au Musée national de Delhi.