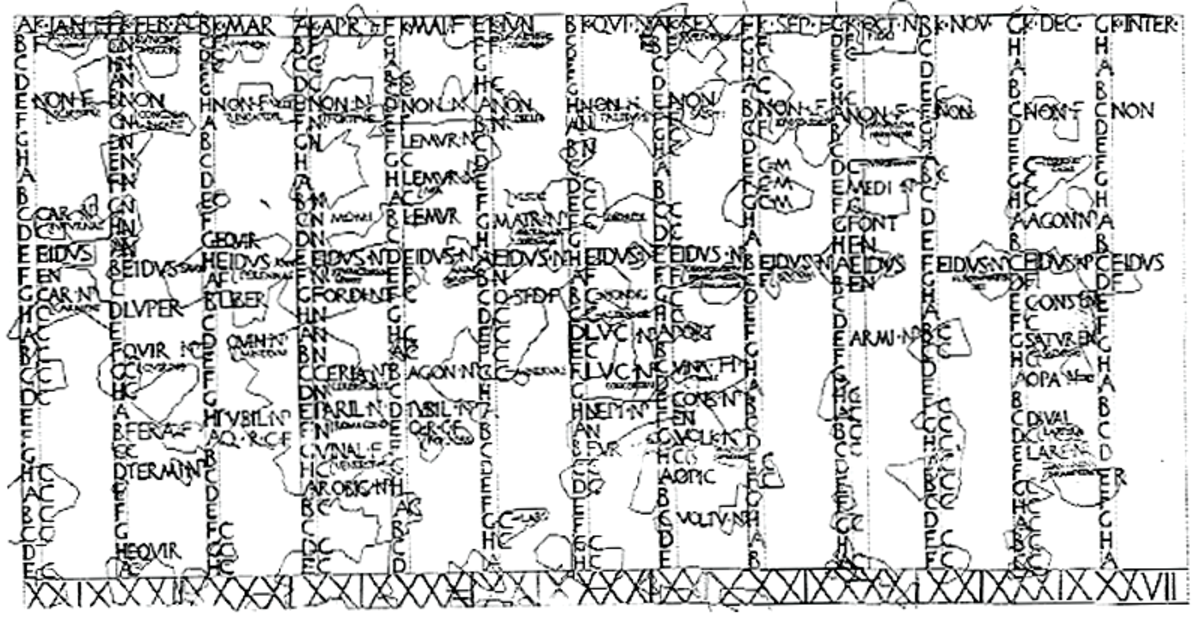

Calendrier romain - Définition

L'expression calendrier romain désigne l'ensemble des calendriers utilisés par les Romains jusqu'à la création du calendrier julien en 45 av. J.-C. Il serait, selon la tradition entre autres rapportée par Ovide dans Les Fastes, l'invention de Romulus, le fondateur de Rome vers 753 av. J.C.. Il semble cependant avoir été basé sur le calendrier lunaire grec.

Calendrier romain historique de Romulus

Selon la tradition, ce calendrier comportait à l'origine 10 mois commençant à l'équinoxe vernale, pour un total de 304 (ou 305) jours. Les jours restants auraient été ajoutés à la fin de l'année (entre décembre et mars). Il commençait aux alentours du 1er mars, ce qui explique que le nom du mois de septembre ait la même racine latine que le nombre sept alors qu'il est de nos jours le neuvième mois (même remarque pour octobre, novembre, et décembre) :

- I - Martius, (mars) : 31 jours, nommé ainsi en l'honneur du dieu romain Mars,

- II - Aprilis (avril) : 30 jours, dédiés à la déesse grecque Aphrodite, et désignant l’ouverture de l'année,

- III - Maius (mai) : 31 jours, en l'honneur des sénateurs romains ou maiores,

- IV - Iunius (juin) : 30 jours, en l'honneur de la déesse romaine Junon,

- V - Quintilis (juillet) : 31 jours,

- VI - Sextilis (août) : 30 jours,

- VII - September (septembre) : 30 jours,

- VIII - October (octobre) : 31 jours,

- IX - November (novembre) : 30 jours,

- X - December (décembre) : 30 jours.

Il restait alors environ 51 jours par an hors du calendrier, ajoutés irrégulièrement pour réajuster le calendrier sur les lunaisons : on s'arrêtait simplement de compter les jours durant l'hiver en attendant les calendes de mars marquant la première lune du printemps.

Chaque mois était initialement divisé en 3 décades (decadi) de 10 jours (avant que cette tradition ne soit progressivement remplacée par la semaine commerçante de 8 jours). Pour rendre honneur au Mars, une semaine de 10 jours de fête (nommés les calendes de Mars) était organisée en fin d'année jusqu'au jour dit (cette durée est réduite à 8 jours plus tard).

Toutefois, le terme calendes désignait en fait le premier jour du mois et devait correspondre à une nouvelle lune, le jour des annonces officielles. Le 15e jour des quatre mois longs de 31 jours, ou le 13e jour des autres mois était nommé ides (et correspondait à la pleine lune).

On comptait les jours par anticipation de ces jours remarquables en comptant ce jour inclusivement.

Le neuvième jour avant les ides (donc exactement une semaine avant dans la tradition romaine), était aussi un jour remarquable nommé none (donc la none tombait le 5 ou le 7 selon les mois, suivant que les ides tombaient le 13 ou le 15) correspondant au premier quartier de lune. Les veilles de ces jours remarquables étaient nommées pridie, par exemple pridie nonas était la veille des nones, mais l'avant-veille des nones était le troisième jour avant les nones (et non le second). Ainsi, tous les jours en fin de mois après les ides étaient comptés en référence à la calende du mois suivant.

Calendrier romain réformé de Numa

La première réforme fondamentale du calendrier de Romulus est attribuée à Numa Pompilius (715-673 av. J.-C.), le second des sept rois traditionnels de Rome. Il aurait ajouté 50 jours à l'année et réduit les 6 mois de 30 jours à 29, pour créer deux mois supplémentaires de 28 jours, février et janvier. Il y ajouta aussi un mois supplémentaire (mens intercalaris) de 29 jours ajouté tous les 4 ans, intercalé en tant que douzième mois durant les années bissextiles. Aussi l'année compta 354 jours (ou 384 jours tous les 4 ans) :

- I - Martius (mars) : 31 jours,

- II - Aprilis (avril) : 29 jours,

- III - Maius (mai) : 31 jours,

- IV - Iunius (juin) : 29 jours,

- V - Quintilis (juillet) : 31 jours,

- VI - Sextilis (août) : 29 jours,

- VII - September (septembre) : 29 jours,

- VIII - October (octobre) : 31 jours,

- IX - November (novembre) : 29 jours,

- X - December (décembre) : 29 jours,

- XI - Februarius (février) : 28 jours (ou 29 jours tous les 4 ans), en l'honneur du dieu Februa.

- Mens intercalaris : 29 jours (uniquement tous les 4 ans)

- XII - Ianuarius (janvier) : 28 jours, en l'honneur du dieu Janus.

Les Romains ayant horreur des nombres pairs portèrent l'année à 355 jours en fixant le mois de janvier à 29 jours, et jusqu'en 450 av. J.C. l'année compta 355 jours (ou 385 jours tous les 4 ans), mais les Pontifex Maximus chargés de définir le calendrier et de déterminer les mois intercalaires oublièrent d'y apporter une correction périodique (pourtant connue des Grecs qui utilisaient un cycle correcteur de 24 ans) :

- I - Martius (mars) : 31 jours,

- II - Aprilis (avril) : 29 jours,

- III - Maius (mai) : 31 jours,

- IV - Iunius (juin) : 29 jours,

- V - Quintilis (juillet) : 31 jours,

- VI - Sextilis (août) : 29 jours,

- VII - September (septembre) : 29 jours,

- VIII - October (octobre) : 31 jours,

- IX - November (novembre) : 29 jours,

- X - December (décembre) : 29 jours,

- XI - Februarius (février) : 28 jours (ou 29 jours tous les 4 ans).

- Mens intercalaris : 29 jours (uniquement tous les 4 ans)

- XII - Ianuarius (janvier) : 29 jours.

De plus l'année moyenne était trop courte et comptait alors 362,5 jours. Aussi des jours supplémentaires pouvaient être apportés de façon irrégulière, pour recaler le calendrier avec le cycle saisonnier solaire.

Calendrier romain républicain

C'est sous la République romaine, vers 450 av. J.-C. que l'on inversa les noms des mois de février et de janvier, peut-être pour plaire au dieu Janus dont janvier porte le nom ; le mois intercalaire déplacé en fin d'année fut appelé Mercedonius, l'année comptant alors 355 jours tous les 2 ans, et alternativement 377 ou 378 jours les autres années :

- I - Martius (mars) : 31 jours,

- II - Aprilis (avril) : 29 jours,

- III - Maius (mai) : 31 jours,

- IV - Iunius (juin) : 29 jours,

- V - Quintilis (juillet) : 31 jours,

- VI - Sextilis (août) : 29 jours,

- VII - September (septembre) : 29 jours,

- VIII - October (octobre) : 31 jours,

- IX - November (novembre) : 29 jours,

- X - December (décembre) : 29 jours,

- XI - Ianuarius (janvier) : 29 jours,

- XII - Februarius (février) : 28 jours (ou 23 ou 24 jours alternativement les années avec mois intercalaire)

- Mercedonius : 27 jours (uniquement tous les 2 ans, les années avec mois intercalaire)

- On notera que les cinq derniers jours de Mercedonius étaient considérés comme faisant normalement partie de février, mais l'usage a consacré de les compter dans Mercedonius.

Bien que plus proche de l’année solaire que le calendrier précédent, l'année moyenne de ce calendrier comptait encore 366,25 jours. C'est lors de la République que la semaine commerçante de 8 jours s'est imposée.

Déchéance du calendrier romain républicain

Néanmoins les règles déterminant les mois intercalaires (pour tenter de conserver l'alignement de lunaisons) restèrent floues, et le calendrier devint incompréhensible, d'autant que le calendrier contenait un jour de trop pour être lunaire, et que les consuls manipulaient à volonté le calendrier en fonction d'échéances politiques, notamment en raccourcissant ou supprimant parfois les mois intercalaires ; au fil de l'histoire le calendrier finit par se décaler dans l'année.

Par deux fois dans l'histoire, les mois intercalaires furent omis, notamment au IIe siècle av. J.-C. après les guerres puniques, et au milieu du Ier siècle av. J.-C..

C'est Jules César (qui avait été élu Pontifex Maximus depuis une quinzaine d'années) qui mit fin à ce système compliqué, et souvent peu respecté, en introduisant un nouveau calendrier en 45 av. J.-C., le calendrier julien, abolissant les mois intercalaires. Auparavant, il ajoute un jour au mois de septembre, non pas en fin de mois selon les traditions, mais le lendemain des ides (il s'agissait au départ de rattraper progressivement le retard accumulé par l'ancien calendrier romain républicain en dépit du fait que l'année moyenne était trop longue, mais le calendrier julien apportera une solution plus radicale car non calquée sur le cycle lunaire, et plus durable).

Ensuite la tradition des nones et des ides lunaires s'est étiolée avec l'arrivée progressive de la semaine commerciale de 7 jours importée de l'est de l'empire, et l'influence grandissante des civilisations orientales sémitiques puis chrétiennes. Et dès lors on commencera à compter les jours à partir du début du mois calendaire.