Abbaye Saint-Antoine-des-Champs - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

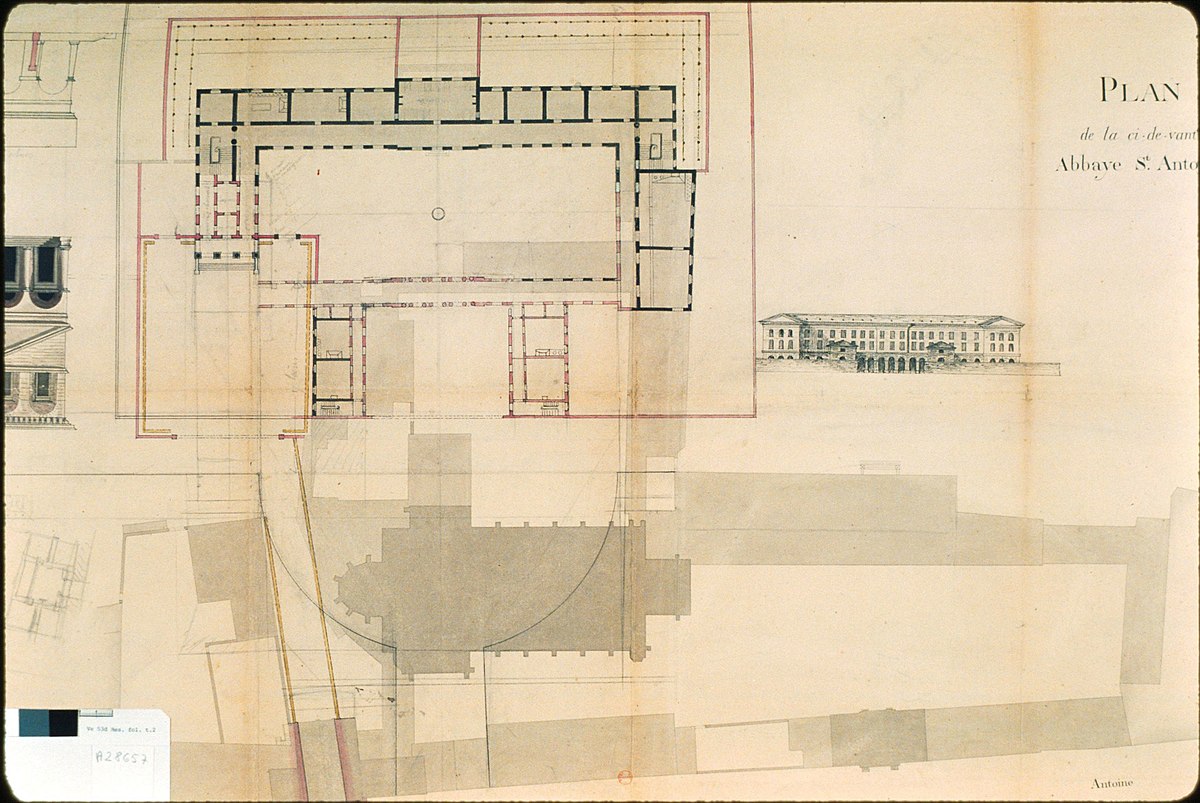

Renaissance et Siècle des Lumières

En 1471, l'abbaye Saint-Antoine-des-Champs bénéficie de la part du Roi Louis XI d'un rare privilège : l'affranchissement de la tutelle des corporations. Ainsi exemptés de lourdes taxes, les artisans s'installent autour de l'Abbaye. Pendant plus d'un siècle et demi, le Faubourg met à profit cet avantage pour s'écarter des modèles jusque là sévèrement réglémentés et la profession commence à utiliser d'autres bois que le chêne.

Au milieu du XVIIe siècle, l'Abbesse, parfois de sang royal, avait en son fief une cinquantaine de rues. L'abbaye elle-même ne pouvait accueillir plus d'une vingtaine de jeunes filles, à qui l'on offrait, hormis l'éducation, le chauffage et le blanchissage, mais elle s'occupait néanmoins d'approvisionner le quartier. Son enceinte fortifiée lui permettait aussi d'accueillir les habitants du bourg, ce qui ne l'empêcha pourtant pas toujours d'être forcée et pillée.

En 1767, deux ailes sont ajoutées au bâtiment paroissial par Samson‑Nicolas Lenoir, architecte qui procédera parallèlement à la création du quartier d'Aligre, à partir des terres cédées par l'abbaye, cette dernière profitant de la spéculation immobilière. En 1788, l'Abbaye de Saint-Antoine arrive en tête des revenus dans les abbayes de femmes avec 40.000 livres. Par décret du 28 février 1790 la supérieure donne procuration générale et spéciale à André Guibert, négociant pour déclarer devant Barthélémy le Coulteux de La Moray, lieutenant maire de la ville de Paris que les revenus de l'Abbaye étaient de 75.285 livres,15sols et 2 deniers provenant des loyers des maisons de Paris, des étaux de boucherie, des redevances des grains de Paris et Montreuil, de rentes viagères et que les charges étaient de 32.119 livres,12sols et 10 deniers, mais qu'il y avait une dette de 78.195 livres,10sols. La loi du 13 février 1790, supprimant les voeux monastiques, il fut procédé à un recensement pour savoir ce qu'on allait faire des religieuses. Le 25 mars 1790 il y a à Saint-Antoine: 25 religieuses de choeur, dont 5 sont absentes; une dans sa famille; deux au n°77 du faubourg Saint-Denis, une autre à l'Abbaye d'Andrécy en Brie et la cinquième à la communauté du Grand Charonne.12 soeurs converses y compris une agrégée de 88 ans 1/2, trois d'entre elles dans leur famille, la plus âgée à 82 ans 1/2, la plus jeune soeur Augustine de Vergèses 21 ans et ses deux soeurs Marie-Marguerite de Vergèses 28 ans, Catherine Justine de Vergèses 25 ans. suivront deux autres recensements en mai et juillet 1792.

L’hôpital Saint-Antoine

Par décret du 11 février 1791, l'abbaye de Saint-Antoine est déclarée bien national. Évacuée par les religieuses, elle devient sous la Convention l’Hospice de l'Est, d’une part pour pallier les manque d'hôpitaux dans cette partie de la capitale, d'autre part pour remercier les habitants du quartier pour leur rôle actif dans les événements révolutionnaires.

L'église Saint-Antoine est rasée en 1796. C'est l'architecte Clavareau qui est chargé de l'aménagement de l'hospice. Il lance la création de deux ailes supplémentaires mais est vite arrêté par le manque de budget. L'hôpital, comportant deux salles de 72 lits (une pour les femmes, une pour les hommes), n'a pour équipe médicale qu'un seul médecin, un pharmacien et une quinzaine d'infirmières. L'établissement change de nom en 1802 et devient l’hôpital Saint-Antoine.

Il faudra attendre 1811 pour que les Sœurs de Sainte-Marthe, auxquelles est confié l'hôpital jusqu'en 1881, organisent la distribution des soins et des médicaments. L'agrandissement des locaux se poursuit et les conditions d'hygiène s'améliorent. En 1842, l'hôpital comporte 320 lits pour une capacité d'accueil trois fois plus importante qu'à l'ouverture.

De grands noms de la médecine en feront à la fin du XIXe siècle un des hôpitaux les plus renommés : Georges Hayem, Marcel Lermoyez, Brissaud et Ballet, Antoine Béclère, etc.

De l'ancienne abbaye, il ne reste que le Pavillon de l'horloge, vestige du cloître, et l'insigne de la Faculté Saint-Antoine qui reproduit le sceau d'une des abbesses de Saint-Antoine, Marie de Bouthillier, gravé dans une pierre de l'édifice en 1643 : d'azur à 3 fusées d'or rangées en fasce supporté par une crosse d'or.