Cassini-Huygens (sonde spatiale) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Module Huygens

Cassini sert également au transport de Huygens, un module d'exploration de 318 kilogrammes destiné à pénétrer dans l'atmosphère de Titan, la plus grosse lune de Saturne et, après Ganymède, la deuxième plus grosse lune du système solaire, dont la composition comprend des hydrocarbures et autres molécules à l'origine de la vie. Le module, réalisé par l'ESA, a été baptisé d'après l'astronome Christian Huygens, qui a découvert le satellite en 1655.

Huygens est libéré par Cassini le 25 décembre 2004 pour un voyage de vingt-deux jours vers Titan. La sonde s'est posée, comme prévu, le 14 janvier 2005 à la surface de Titan et a transmis les premières photos. Ces premières photos révèlent une géologie active, comme sur Io faisant de Titan un satellite exceptionnel dans le système solaire. Les six instruments à bord de Huygens permettent de connaître les détails de la composition chimique de l'atmosphère, puis de la surface elle-même.

La sonde a continué d'émettre (à un débit d'environ 8 kbit/s) jusqu'à épuisement de ses batteries, même une fois que Cassini, servant de relais en direction de la Terre, fut hors de portée de réception (on put capter une part de ses émissions ultérieures directement sur Terre). La durée attendue de la mission était de l'ordre de deux heures à deux heures et demie, à partir de l'insertion dans l'atmosphère de Titan. Huygens est le premier objet réalisé par l'homme à se poser en douceur et intact sur un corps céleste du système solaire extérieur (au-delà de la ceinture d'astéroïdes, celle-ci se situant entre les orbites de Mars et de Jupiter).

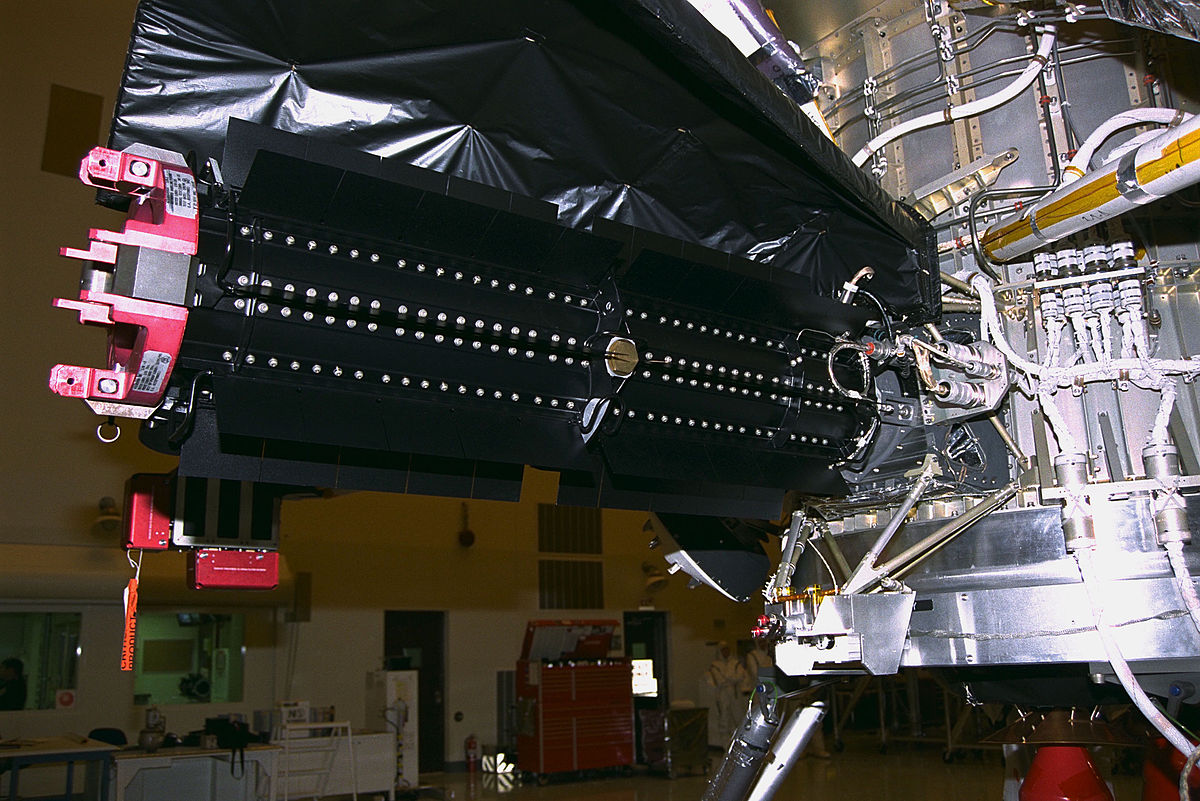

Huygens est composé de deux modules, l'Entry Assembly (ENA) et le Descent Module (DM). Le premier assure le transport du second depuis la séparation de Cassini jusqu'à Titan, sert de protection thermique lors de l'insertion dans l'atmosphère de Titan, et ralentit la sonde par ses parachutes jusqu'à la libération du Descent Module. Celui-ci contient toute l'instrumentation scientifique ainsi que ses propres parachutes pour la descente et les contrôles d'orientation de la sonde.

L'instrumentation de Huygens située dans le Descent Module comprend les instruments suivants :

- Huygens Atmospheric Structure Instrument (HASI)

- Doppler Wind Experiment (DWE)

- Descent Imager/Spectral Radiometer (DISR)

- Aerosol Collector and Pyrolyser (ACP)

- Gas Chromatograph and Mass Spectrometer (GCMS)

- Surface Science Package (SSP)

Controverse sur la source d'énergie

Comme la sonde évolue très loin du Soleil, il n'était pas envisageable d'utiliser des panneaux solaires pour fournir l'énergie nécessaire à la sonde. C'est pourquoi elle embarque un générateur thermoélectrique à radioisotope qui produit de l'électricité directement à partir de la chaleur produite par la désintégration naturelle du plutonium. Ce générateur a une durée de vie qui dépasse de beaucoup les 11 ans de la mission.

La sonde Cassini-Huygens embarque 32,8 kg de plutonium (essentiellement du 238Pu, très radioactif), ce qui a provoqué une controverse avec des écologistes, des physiciens et d'anciens membres de la NASA. Concernant les risques de contamination, les estimations officielles étaient les suivantes : la probabilité d'une fuite de plutonium durant les trois premières minutes et demi était de 1 sur 1400, d'une fuite durant la montée de la fusée de 1 sur 476, de contamination terrestre ultérieure inférieure à 1 sur un million, avec un risque de 120 morts sur 50 ans si une telle chose arrivait. De nombreux observateurs donnaient d'autres estimations. Par exemple, le physicien Michio Kaku prévoyait 200 000 morts si le plutonium contaminait une zone urbanisée, à cause de la dispersion atmosphérique, même si la trajectoire de lancement avait été prévue de manière à rester loin des grandes métropoles et si le RTG est conçu de manière à diminuer les risques de dispersion du plutonium en cas d'annulation de la mission (explosion).

De même, un risque supplémentaire provenait d'un second passage dans l'orbite terrestre le 18 août 1999.

La NASA a publié des informations se voulant exhaustives et rassurantes quant aux risques liés au générateur RTG.