Cassini-Huygens (sonde spatiale) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Objectifs

Les objectifs principaux de la mission sont :

- déterminer la structure en 3D des anneaux de Saturne et la dynamique de leur comportement ;

- déterminer la composition de la surface des satellites et leur histoire géologique ;

- déterminer la nature et l'origine de la matière sombre présente sur Japet ;

- mesurer la structure en 3D et le comportement de la magnétosphère de Saturne ;

- étudier la dynamique du comportement de l'atmosphère de Saturne au niveau de ses nuages ;

- étudier le comportement météorologique de Titan ;

- étudier la surface de Titan.

Module Cassini

La sonde Cassini a été réalisée par le JPL en collaboration avec l'ESA (pour le module de relais de Huygens : le PSE ou Probe Support Equipment) et l'ASI (pour l'antenne de communication à haut gain). La sonde a été nommée d'après l'astronome Giovanni Domenico Cassini, qui a étudié les anneaux de Saturne en détail et découvert certaines des principales lunes de la planète géante (Japet, Rhéa, Téthys et Dioné).

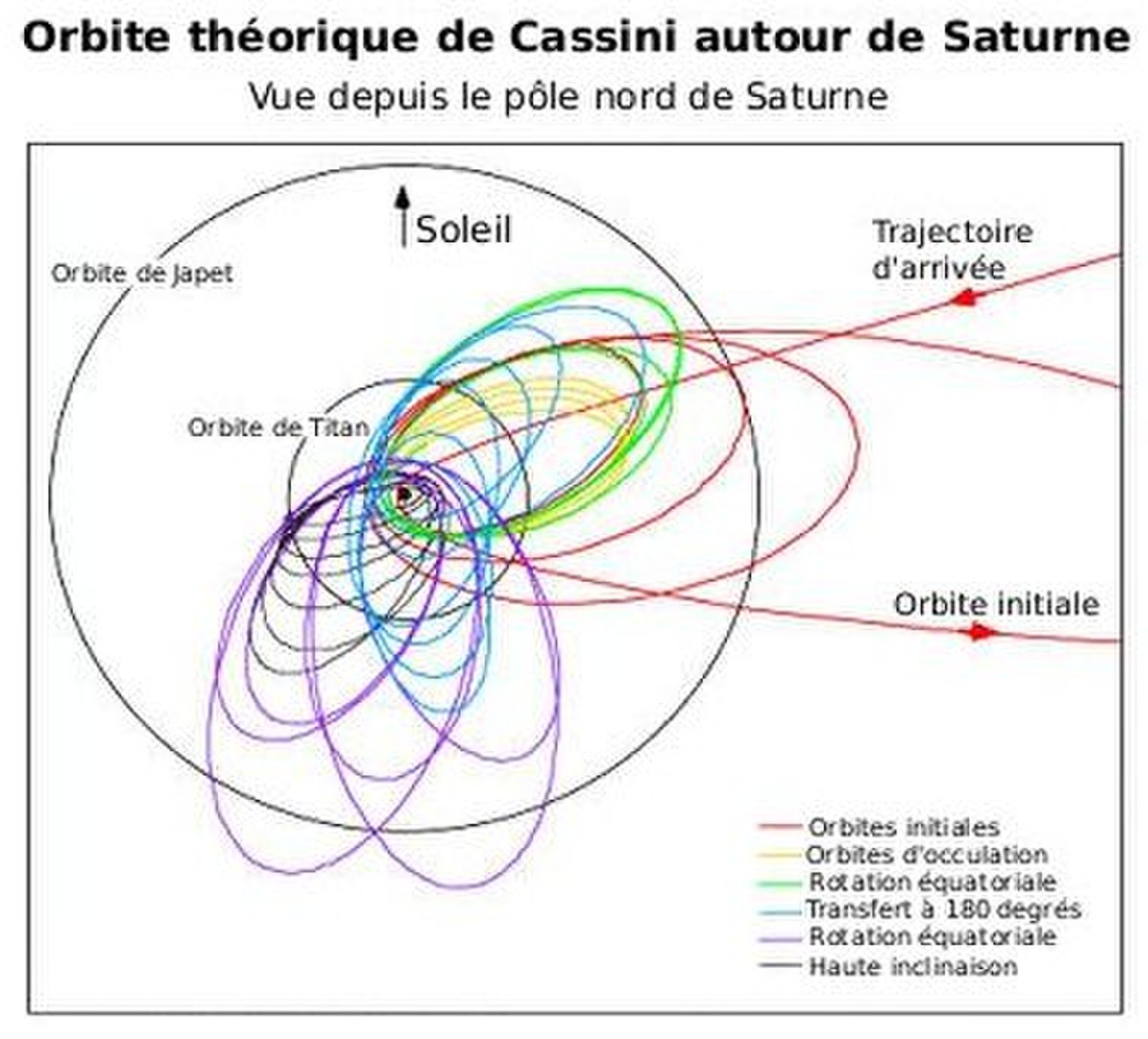

La sonde pénétrant dans le système saturnien en juin 2004, y commence son programme de 4 années par la visite de Phœbé le 11 juin 2004, soit 3 semaines avant sa satellisation autour de Saturne. Phœbé est la lune la plus distante de Saturne connue. L'insertion dans l'orbite saturnienne a eu lieu le 1er juillet 2004 par un ensemble de manœuvres l'amenant à traverser les anneaux de Saturne (entre les anneaux F et G) et à s'approcher à environ 18 000 km de Saturne (soit 0,3 fois le rayon de Saturne), ce qui ne se reproduira plus durant l'ensemble de la mission vu le risque encouru. En effet, elle devait découvrir par la suite que le vide supposé entre ces deux anneaux est truffé de petit anneaux (annelets) diffus de particules fines.

La mission programmée sur exactement 4 ans (2004-2008) comprend 74 orbites autour de la planète géante, incluant 44 survols de Titan, ainsi que de nombreux survols des autres lunes de Saturne.

La sonde

Pesant 5 650 kg (poids au lancement), soit le double du poids de la sonde Galileo qui tourna autour de Jupiter (1995-2003), elle est composée de deux modules :

- Cassini elle-même, destinée à l'exploration du système planétaire de Saturne ;

- Huygens, un module destiné à pénétrer dans l'atmosphère de Titan, le plus gros satellite de Saturne, et à s'y poser en parachute.

Chronologie

Lancement et voyage

La sonde a été lancée le 15 octobre 1997 à 8 h 43 UTC de Cap Canaveral, États-Unis, sur une fusée Titan-IVB/Centaur de l'armée de l'air des États-Unis.

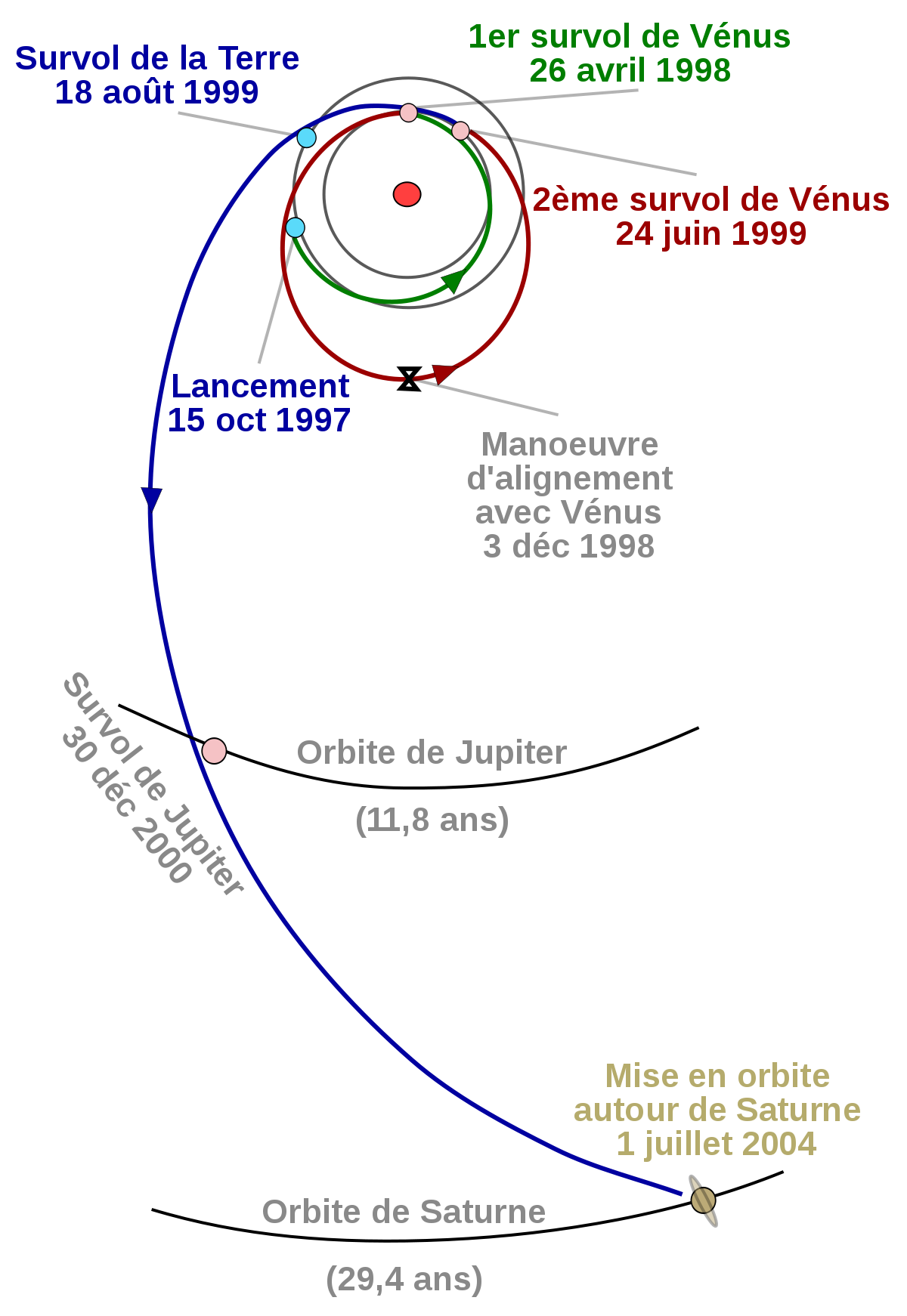

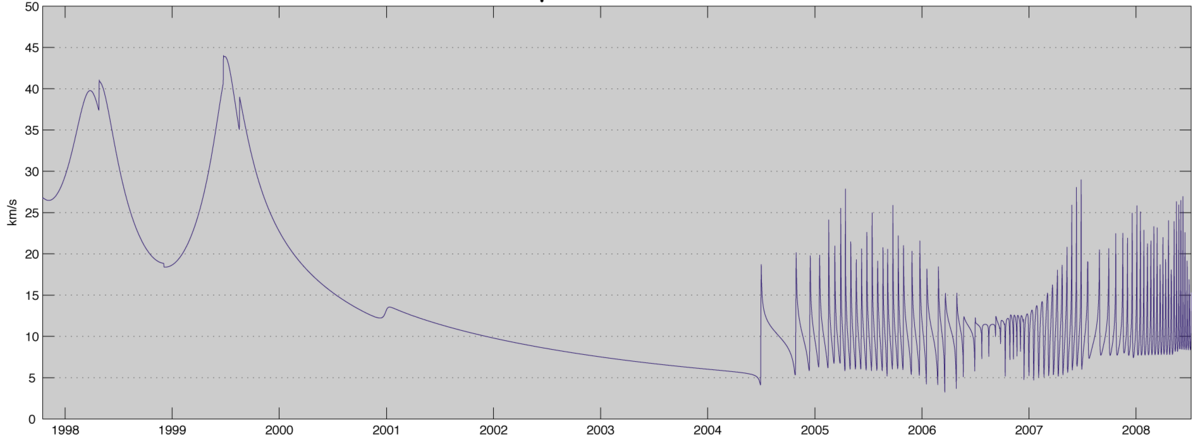

Le voyage vers Saturne a été effectué en utilisant à quatre reprises l'assistance gravitationnelle :

- Vénus le 27 avril 1998

- de nouveau Vénus le 24 juin 1999

- la Terre le 18 août 1999

- Jupiter le 30 décembre 2000

La sonde est arrivée en orbite autour de Saturne, comme prévu, le 1er juillet 2004. À compter de cette date, la durée nominale de la mission de la sonde Cassini est de quatre ans, jusqu'au 30 juin 2008. Au vu des réserves de propergols encore disponibles à bord (pour les changements d'orbite), une prolongation de 2 ans de cette mission est déjà décidée.

Le budget total de la mission est 3,26 milliards de dollars américains, dont :

- 1,4 milliard pour le développement du projet ;

- 704 millions pour la mission en elle-même ;

- 422 millions pour le lancement ;

- 54 millions pour le suivi de la sonde.

Les États-Unis y ont contribué pour 2,6 milliards, l'ESA pour 500 millions et l'ASI pour 160 millions.

250 scientifiques sont mobilisés pour la mission.

La sonde est équipée pour réaliser 27 types d'investigations différentes. Cassini est équipé de 12 instruments et Huygens de 6, les dits instruments ayant souvent des fonctions multiples.

Trajet

La trajectoire de la sonde Cassini-Huygens utilise l'assistance gravitationnelle en passant dans l'orbite de Vénus, de la Terre et de Jupiter, afin d'obtenir une vitesse suffisante pour atteindre Saturne. Elle a parcouru 3,5 milliards de kilomètres pour atteindre Saturne.

Voici les étapes permettant de reconstituer la trajectoire de la sonde :

- Lancement : Fenêtre de tir du 6 octobre au 15 novembre 1997. Le lancement est repoussé deux fois, la première fois à cause du système de refroidissement et la deuxième à cause du système informatique. Le lancement a finalement lieu le 15 octobre 1997 à 04h43 heure locale (08h43 temps universel).

- Entrée dans une orbite de transfert vers Vénus. Survol de Vénus le 26 avril 1998 à une vitesse de 11,7 km/s et à une altitude de seulement 300 km.

- Correction de trajectoire le 3 décembre 1998.

- Entrée dans une orbite de transfert de Vénus. Survol de Vénus le 24 juin 1999 à une vitesse de 13,6 km/s et à une altitude de 600 km.

- Entrée dans une orbite de transfert de la Terre. Survol de la Terre le 18 août 1999 à une vitesse de 19,1 km/s et à une altitude de 1 200 km.

- 1er décembre 1999 : L'antenne à haut gain (HGA) est dirigée vers la Terre.

- 23 janvier 2000 : approche de l'astéroïde (2685) Masursky à 1,5 millions de kilomètres

- Février 2000 : Correction de trajectoire à cause d'un défaut du système radio de Huygens. Il n'a pas été tenu compte de l'effet Doppler dans la conception de ce système. La nouvelle trajectoire permet de corriger cet effet et les capacités de transmission reviennent quasiment à la normale.

- 18 août 2000 : Approche de Himalia, une lune de Jupiter, à 4,4 millions de kilomètres.

- 1er octobre 2000 : Début de l'observation de Jupiter, à 84,4 millions de kilomètres

- 30 décembre 2000 : Survol de Jupiter à 9,7 millions de kilomètres, à une vitesse de 11,6 km/s, ce qui raccourcit le voyage vers Saturne de 2 ans.

- 22 mars 2001 : Fin de l'observation de Jupiter à 84 millions de kilomètres.

- 6 février 2004 : Début de l'observation de Saturne.

- 11 juin 2004 : Survol de Phœbé,.

- 1er juillet 2004 : Capture par l'attraction de Saturne et première traversée de l'anneau de la planète.

Atterrissage de Huygens

Les temps donnés correspondent aux temps dits « earth received », c'est-à-dire 67 minutes après que les événements réels se sont déroulés (le temps qu'il faut à un signal pour parcourir la distance séparant le système saturnien de la Terre). Les temps sont donnés en heures CET (heure de Paris).

- Le 14 janvier 2005 à 11 h 13 CET : Huygens entre dans l'atmosphère rouge orangé de Titan, à 1 270 kilomètres d'altitude au-dessus de sa surface.

- 11 h 17 CET : le parachute pilote (2,6 mètres de diamètre) est déployé, alors que la sonde, qui n'est plus qu'à 180 kilomètres de la surface, fonce à 400 m/s (soit 1 440 km/h).

Une des fonctions de ce parachute est d'enlever la protection thermique arrière de la sonde. En 2,5 secondes, cette protection est enlevée et le parachute pilote est largué. Le parachute principal (8,3 mètres de diamètre) est alors déployé.

- 11 h 18 CET : à environ 160 km de la surface, le bouclier thermique avant est largué. Il est important d'éliminer ces deux boucliers car ils pourraient être une source potentielle d'exo contamination à la surface de Titan.

- Les orifices d'entrée des instruments GCMS et ACP sont ouverts, 42 secondes après le déploiement du parachute pilote. Des perches sont déployées pour exposer les HASI alors que le DISR prend son premier panorama. Il continuera à prendre des images et des données spectrales tout au long de la descente. Le SSP est également mis en route, mesurant des propriétés de l'atmosphère. Huygens commence à transmettre des données en direction de Cassini distante de 60 000 kilomètres.

| Fichier audio |

|---|

| Transcription audio du balayage radar de Titan par Huygens durant sa descente (info) |

- 11 h 32 CET : le parachute principal est largué et un autre parachute plus petit (3 mètres de diamètre) prend le relais.

En effet, à ce niveau de l'atmosphère (environ 125 kilomètres d'altitude), le parachute principal ralentirait tellement Huygens que les batteries ne dureraient pas assez longtemps pour pouvoir fournir toute l'énergie nécessaire durant la descente jusqu'au moment de l'atterrissage. Aussi, pour collecter un maximum de données, il convient de ne pas trop ralentir la descente et donc d'utiliser à ce moment un parachute plus petit.

- 11 h 49 CET : à 60 kilomètres d'altitude, Huygens détermine elle-même son altitude, en utilisant une paire d'altimètres radar. La sonde surveille en permanence sa propre rotation et son altitude.

- 12 h 57 CET : le Gas Chromatograph Mass Spectrometer- le dernier des instruments à être activé, l’est complètement. La descente a duré 160 minutes au total. Durant cette descente, la sonde tourne sur elle-même, permettant à la caméra et aux autres instruments de visionner un panorama intégral.

- 13 h 30 CET : à proximité de la surface, Huygens allume une lampe qui aidera à déterminer précisément la composition de la surface de Titan.

- 13 h 34 CET : Huygens touche une surface souple à une vitesse de 5 ou 6 m/s (une vingtaine de km/h).

La nature du terrain est inconnue mais selon toute vraisemblance, ce pourrait être de la glace. Le Surface Science Package recueille les informations durant les minutes suivant que la sonde ne se pose.

- 15 h 44 CET : Cassini, à 60 000 kilomètres de là, continue de collecter les données que lui envoie Huygens pendant 10 minutes encore ; bien que Huygens ait disparu derrière l'horizon de Titan.

- 16 h 14 CET : Cassini transmet ses premières données à la Terre.