Cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Description générale

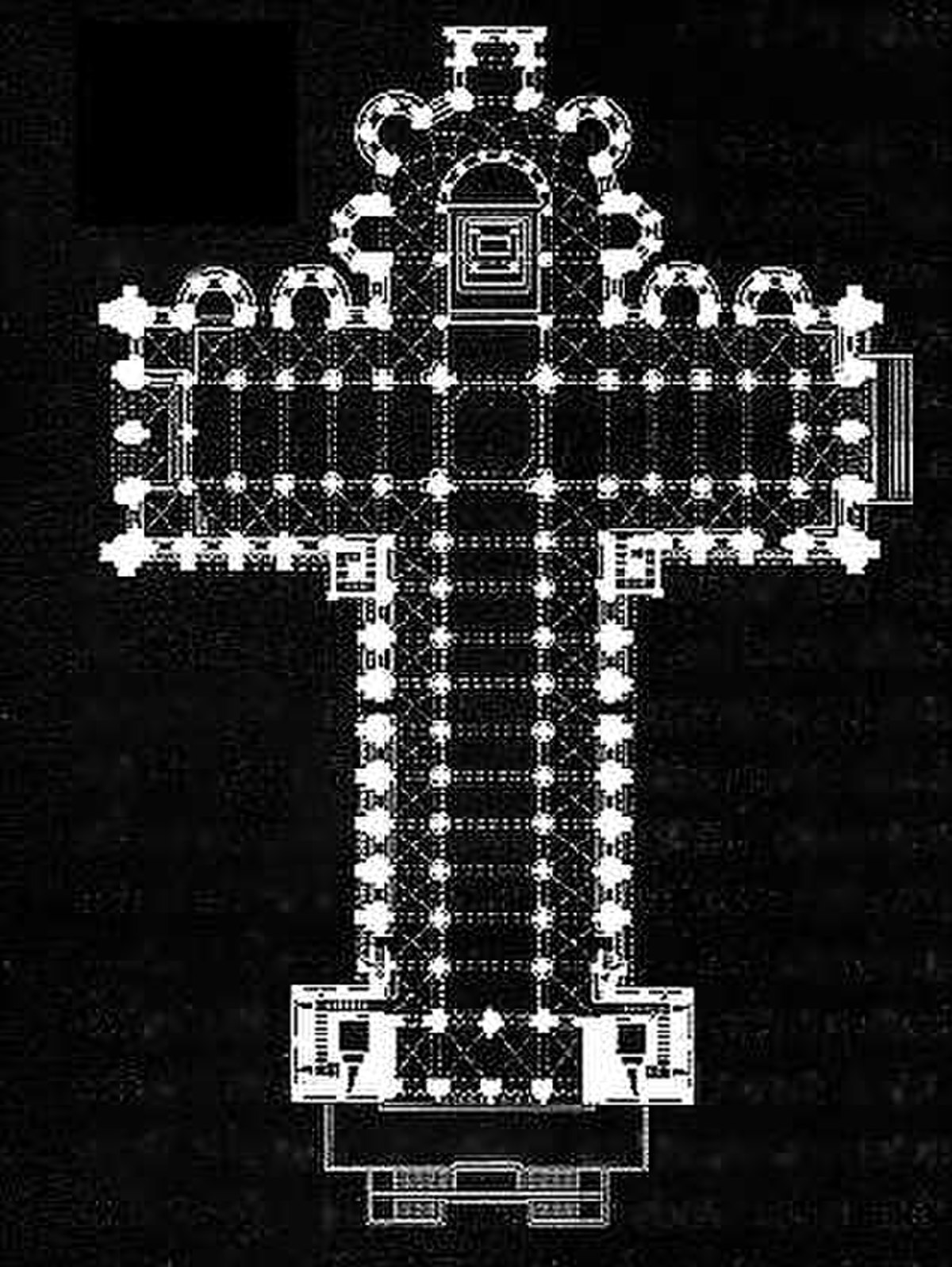

La cathédrale a un plan de trois nefs, un vaste transept doté de collatéraux et de tribunes, un chevet à déambulatoire entouré d’une ceinture de chapelles rayonnantes.

La nef centrale est couverte d’une voûte en berceau, ainsi que les latérales. Il a eu neuf tours, deux dans chaque façade et trois dans la croisée du transept. De plan médiéval, elle a eu des adjonctions renaissance et Baroque.

Le sanctuaire est d'une exubérance surprenante dans ce cadre roman. Le maître-autel que surmonte une statue de saint Jacques du XIIIe siècles, somptueusement parée, est dominé par un énorme dais sculpté. Les pèlerins peuvent aller baiser le manteau du saint par un escalier situé derrière l'autel.

Sous le maître-autel une crypte, constituée par les soubassements de l'église du IXe siècle qui abritait le tombeau de l'apôtre, renferme les restes de saint Jacques et de ses disciples : saint Théodore et saint Athanase.

Parmi les beautés de cette cathédrale, on remarque dans le déambulatoire, les belles grilles et la voûte de la chapelle de Mondragòn (1521) ainsi que, dans le croisillon sud, les portes Renaissance de la sacristie et du cloître.

Les chapelles de la cathédrale forment un musée de peintures, de retables, de reliquaires, de sculptures accumulées au cours des siècles.

Ses dimensions intérieures sont de 97 m x 67 m et d’une hauteur de 32 m.

Chacune de ses façades forment avec ses places respectives de magnifiques ensembles urbains. Celle de l'Obradoiro, chef-d’œuvre de style baroque, a été effectuée par Fernando Casas y Novoa en 1740 ; celle de l'Acibecharía est aussi baroque, œuvre de Ferro Caaveiro et Fernández Sarela, modifiée par Ventura Rodriguez ; celle de las Praterías, œuvre de maître Mateo en 1103 ; et surtout, le Porche de la Gloire, sommet de la sculpture romane exécuté par maître Mateo en 1188, il est composé de trois arcs d'un demi-point, le central divisé par un trumeau, où on trouve l’image du maître. Dans les piédroits, les Apôtres et les prophètes maintiennent des conversations sacrées. Dans le tympan, le Sauveur entouré par les quatre Évangélistes.

Au centre de la cathédrale s'élève une tour-lanterne du sommet de laquelle est accroché par des filins d’acier un encensoir en laiton appelé «Botafumeiro». Haut de 1,60 m pesant 54 kg. En certaines occasions on l’agite, il peut alors atteindre la vitesse de 60 km/h. Il fut exécuté par l’orfèvre Losada en 1851.

La Crypte de l’apôtre Saint Jacques le Majeur

Elle est et reste le but de tout pèlerin.

Elle se trouve sous l’autel majeur de la basilique (au centre), elle a été mise en place au XIXe siècle, après l’authentification des reliques en 1884 par le pape Léon XIII (1810-1878-1903).

Elle abrite une châsse en argent exécutée en 1886, qui renferme les vestiges sacrés. Le Sauveur dans sa mandorle, Marie, Salomé et les apôtres, sous arcades, sont figurés en position strictement frontale sur le plus long côté principal. La signature de l’orfèvre, José Losada, apparaît sur le couvercle, où se détachent le Chrisme, l’Alpha et l’Oméga. Elle est inspirée des programmes sculptés de l’ancien devant d’autel, du portail des Orfèvres et du porche de la Gloire

D’après le Guide du Pèlerin, « ...il est enfermé dans une tombe de marbre qu’abrite un très beau sépulcre voûté d’un travail admirable et de dimension convenable. […] Sur son sépulcre est un autel modeste élevé, dit-on, par ses disciples et que par amour pour l’apôtre et ses disciples, nul par la suite n’a voulu détruire. Et au-dessus se trouve un autre autel grand et admirable. » Le Guide nous apprend aussi que le Christ y était figuré au centre, trônant et entouré des vingt-quatre vieillards de l’Apocalypse. Les Évangélistes et les apôtres étaient également présents. L’ensemble des personnages était entouré d’un décor floral, et des colonnes séparaient les apôtres.

Le décor et l’orfèvrerie baroque ont aujourd’hui remplacé la structure romane de la chapelle. La crypte, dans laquelle sont conservées les reliques du saint, a également subi des transformations. En effet, avec le temps, le lieu dans lequel reposait le saint avait fini par être oublié. En 1589, les précieuses reliques avaient été transférées dans un endroit plus sûr que sous l’autel principal, en raison des incursions anglaises et hollandaises. Elles ne furent redécouvertes qu’en janvier 1879, grâce aux travaux de recherche entrepris par l’archevêque Payà, aidé de Lòpez Ferreiro et de Lavìn. Afin de permettre l’accès aux nombreux fidèles, la crypte dans laquelle se trouvaient les reliques fut agrandie.