Charles Babbage - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Conception d'un ordinateur

Babbage s'aperçoit que les tables de calculs mathématiques comportent beaucoup d'erreurs, responsables, entre autres, de beaucoup d'accidents de navigation. Du coup, il essaie de concevoir une machine (Difference Engine 1) qui pourrait exécuter le travail sans faute, les erreurs humaines étant occasionnées par la fatigue ou l'ennui.

Cette idée, il la caresse depuis 1812. Trois facteurs semblent avoir contribué à sa décision de concevoir un tel appareil : son aversion pour le désordre, sa connaissance des tables de logarithmes, et le travail déjà commencé dans ce domaine par Blaise Pascal (avec la « Pascaline ») et Gottfried Leibniz (multiplicatrice). Il s'adjoint l'aide d'une jeune femme, Ada Lovelace, brillante mathématicienne qui l'aide à concevoir les « diagrammes » pour faire fonctionner la machine. C'est Lady Ada qui conçoit le premier langage informatique pour la machine à différences de Babbage. Dans une correspondance avec Sir Humphry Davy en 1822, il y discute de certaines applications d'une telle machine, notamment pour le calcul et l'impression des tables mathématiques, et y discute aussi des principes d'une machine à calculer.

La machine à différences n°2

Pendant son travail sur la machine analytique, Babbage se rendit compte qu'il pouvait simplifier les plans de sa machine à différences. Entre 1847 et 1849, il dessina les plans de la machine à différence n°2.

Cette nouvelle machine requérait 3 fois moins de pièces que la machine à différence n°1, tout en offrant une puissance de calcul équivalente. Babbage n'essaya jamais de la construire.

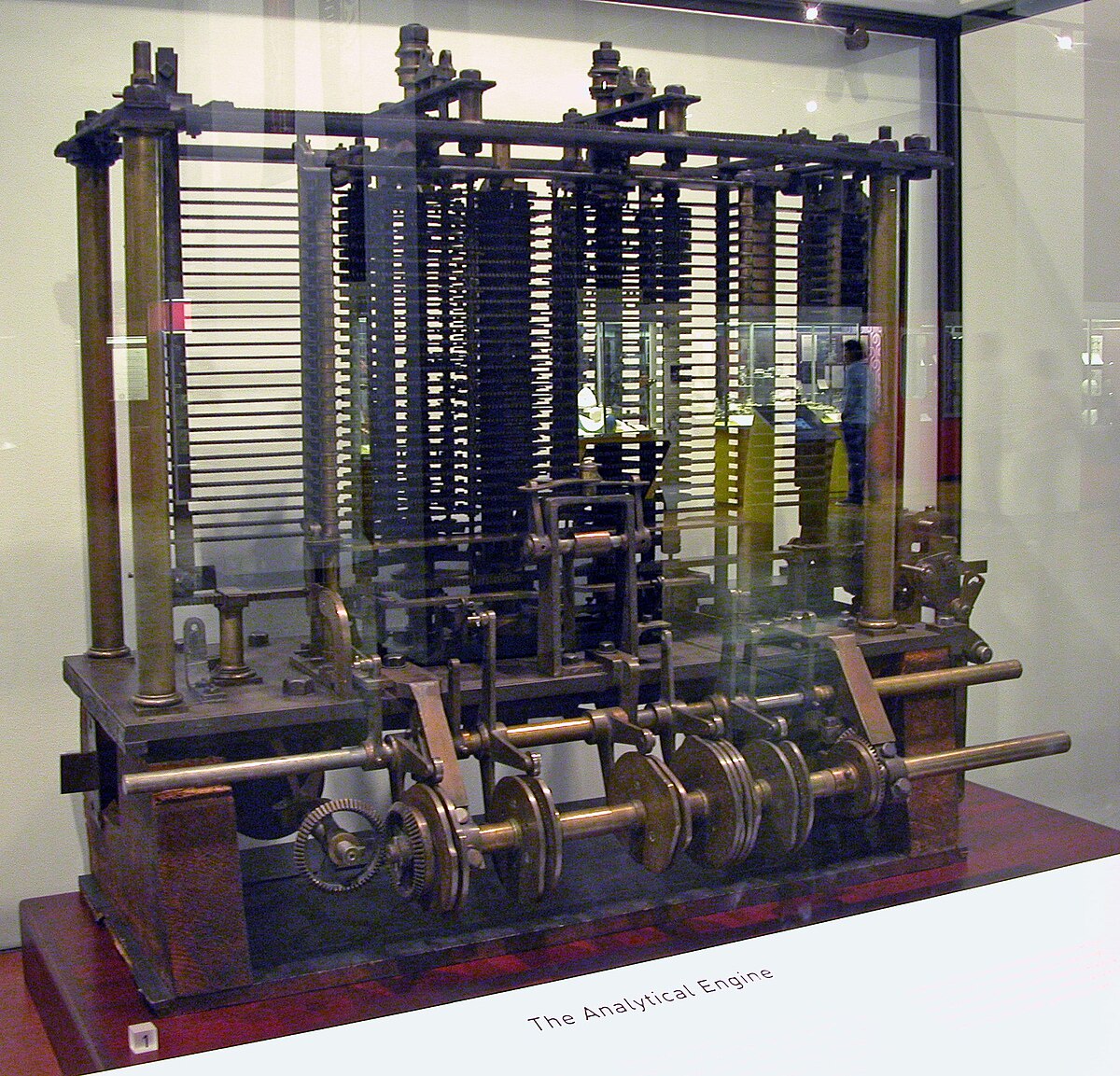

En 1985, le Musée des Sciences de Londres entrepris de construire un exemplaire de la machine à différence n°2, afin de célébrer le 200e anniversaire de Babbage en 1991. Le module de calcul fut terminé à temps en 1991, et c'est finalement en 2002 que la machine fut totalement achevée avec son module d'impression et de stéréotype.

Construite en respectant scrupuleusement les plans originaux, elle est composée de 8000 pièces, pèse 5 tonnes, mesure 3 mètres de large, 2 mètres de haut et 45 cm de profondeur. Cet exemplaire est aujourd'hui exposé au Musée des Sciences de Londres.

Un autre exemplaire, commandité par un des donateurs du projet, Nathan Myhrvold, fut terminé au printemps 2008 par le Musée des Sciences de Londres. Cet exemplaire a été exposé au Computer History Museum de Californie jusqu'en mai 2009, il a rejoint ensuite la collection privée de M. Myhrvold.

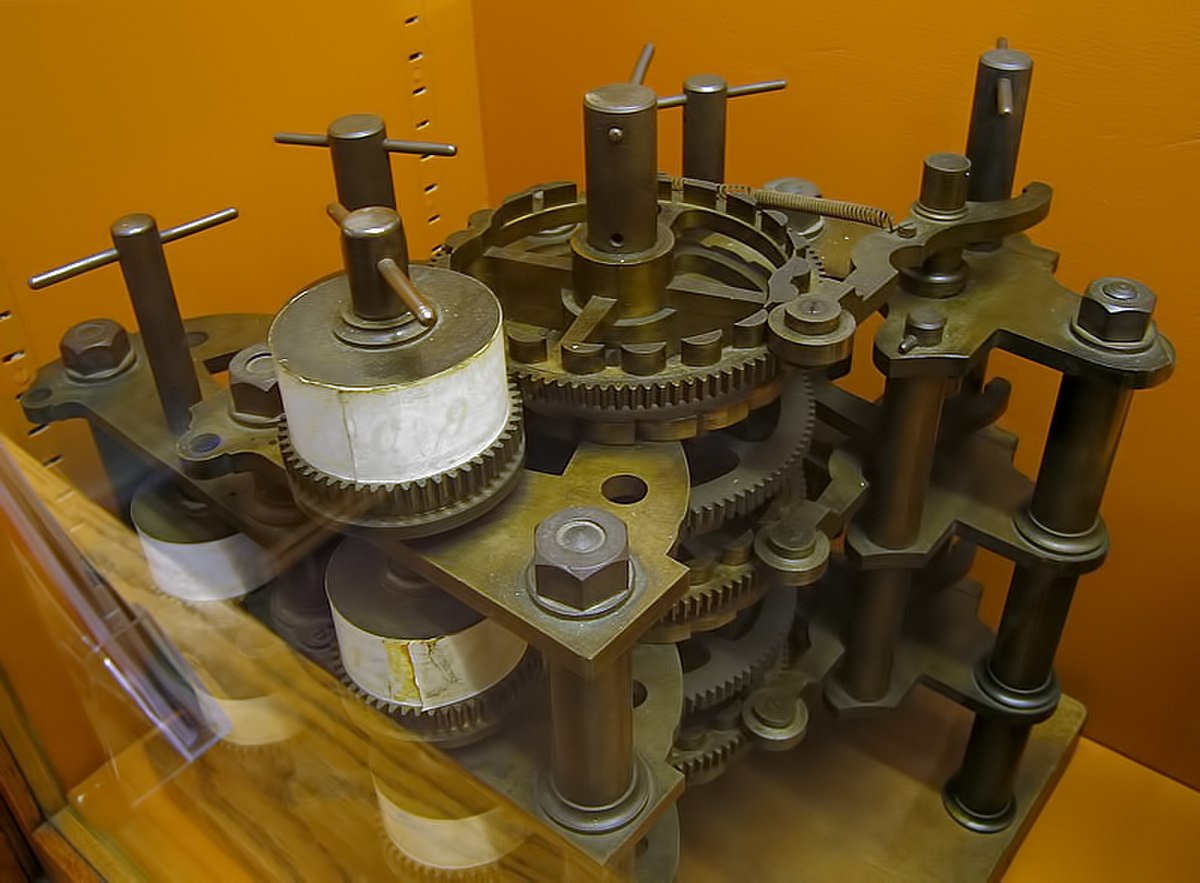

La machine analytique

Une avancée fondamentale en matière d'automatisation des calculs fut réalisée par Charles Babbage entre 1834 et 1836. Il y définit les principaux concepts sur lesquels reposent les machines informatiques, soit :

- un dispositif d'entrée et de sortie ;

- un organe de commande gérant le transfert des nombres et leur mise en ordre pour le traitement ;

- un magasin permettant de stocker les résultats intermédiaires ou finaux ;

- un moulin chargé d'exécuter les opérations sur les nombres ;

- un dispositif d'impression.

Les analogues en termes contemporains seraient :

- un clavier et un moniteur ;

- une unité de commande (composant d'un microprocesseur, mais au départ organe séparé) ;

- un outil de stockage (mémoire vive, disque dur, supports amovibles) ;

- une unité de calcul (intégrée aujourd'hui dans les microprocesseurs, mais au départ distincte de l'unité de commande) ;

- et enfin une imprimante.

La machine analytique de Babbage n'est toutefois pas le véritable ancêtre de l'ordinateur actuel, en ce sens qu'elle n'intègre pas la notion fondamentale de programme enregistré. Babbage n'avait pas non plus compris l'intérêt de l'algèbre booléenne pour ses travaux, même si son inventeur George Boole lui était contemporain.

Par ailleurs, Babbage fut dans l'incapacité, malgré ses efforts, de réaliser sa machine car les techniques de l’époque (roues dentées, leviers, tambours) étaient insuffisantes.

L'assistante de Babbage, Ada Lovelace, fille de Lord Byron, a écrit à son sujet : « La machine analytique n'a nullement la prétention de créer quelque chose par elle-même. Elle peut exécuter tout ce que nous saurons lui ordonner d’exécuter [...] Son rôle est de nous aider à effectuer ce que nous savons déjà dominer. »

Elle se montre toutefois remarquable visionnaire en comprenant que la vocation de cette machine va bien au-delà des simples calculs numériques : le traitement des symboles et des équations symboliques lui est aussi grand ouvert :

- « Many persons who are not conversant with mathematical studies, imagine that because the business of the engine is to give its results in numerical notation, the nature of its processes must consequently be arithmetical and numerical, rather than algebraic and analytic. This is an error . . . . The engine might develop three sets of results : (...) symbolic results (...) ; numerical results (...) ; and algebraical results in literal notation. »

Soit :

- « De nombreuses personnes qui connaissent mal les études mathématiques pensent que parce que le travail de la machine est de donner des résultats en notation numérique, la nature du processus doit forcément être arithmétique et numérique, plutôt qu'algébrique et analytique. C'est une erreur... La machine peut produire trois types de résultats : (...) symboliques (...) ; numériques (...) ; et algébriques en notation littérale. »

- -- (Notes à Luigi Federico Menabrea pour son ouvrage sur Babbage)

Babbage a été le premier lauréat de la médaille d'or de la Royal Astronomical Society en 1824.