Cycle du carbone - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Origine volcanique du dioxyde de carbone

Le cycle du carbone débute par l'arrivée du dioxyde de carbone (CO) à la surface de la Terre. Elle résulte du dégazage du manteau terrestre lors des éruptions volcaniques, qui rejettent dans l'atmosphère divers gaz dont le CO et le monoxyde de carbone (CO). Ainsi l'atmosphère primitive de la Terre était principalement composée de CO. Aujourd'hui ce dégazage continue selon un flux faible, soit environ 0,1 Gt/an.

Au cours des âges, et alors que la température du soleil augmente, la plupart de ce CO originel a été peu à peu piégée, surtout par des processus écologiques, dans des « réservoirs » tels que la biosphère, la lithosphère ou les océans.

Apport des météorites

Plus exceptionnellement, du carbone peut être apporté à l'occasion de l'impact d'une importante météorite sur la Terre. Selon la violence de cet événement, la quantité de matière expulsée et les conséquences peuvent varier considérablement. Alors que l'activité volcanique normale fait augmenter le taux atmosphérique des gaz à effet de serre, la chute d'un corps lourd ou une éruption exceptionnellement puissante propagent dans la haute atmosphère de grandes quantités de poussière qui réduisent le flux du rayonnement solaire, ce qui provoque une diminution de la température qui peut aller jusqu'à plusieurs dizaines de degrés en quelques semaines. Un cataclysme de ce type est peut-être la cause de la disparition des dinosaures.

Les échanges lents avec la lithosphère

Échanges biosphère-lithosphère (fossilisation)

La « fossilisation des êtres vivants morts » demande plusieurs millions d'années. Comme le nombre d'organismes vivants ne peut pas augmenter brutalement de manière significative, ce transfert ne change guère au cours du temps. Il est estimé à moins de 0,5 Gt/an.

Les échanges hydrosphère-lithosphère (sédimentation)

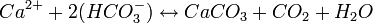

La « sédimentation océanique » : les coquilles des crustacés, des mollusques ou des algues planctoniques se forment par précipitation du calcaire à partir des éléments dissous:

Cette précipitation peut être spontanée dans certaines conditions physico-chimiques.

La sédimentation des coquilles est à l'origine de la plupart des roches contenant du calcaire (craie, calcaire, marne etc.). Ce calcaire ou carbonate de calcium (CaCO3) reste stocké pendant des centaines de millions d'années (délai de renouvellement moyen : 330 millions d'années, à comparer avec le délai de renouvellement du carbone de l'atmosphère qui est de cinq ans).

Les activités humaines modifient le cycle du carbone

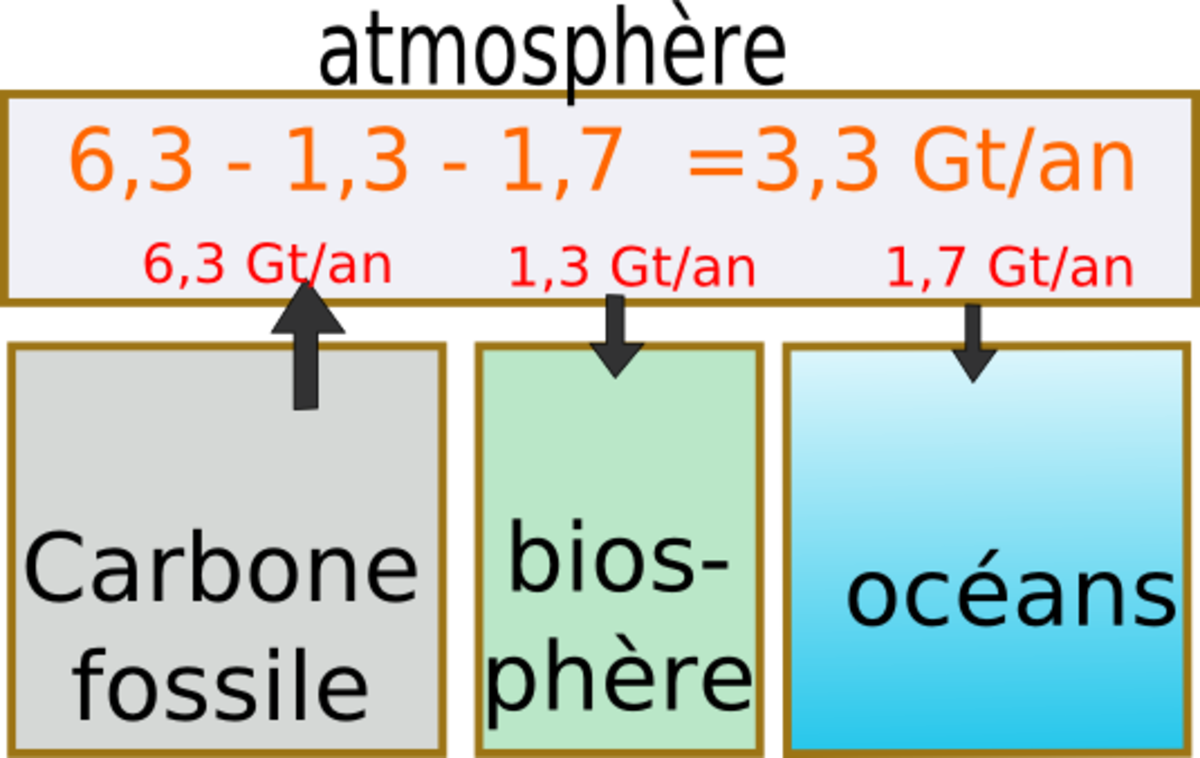

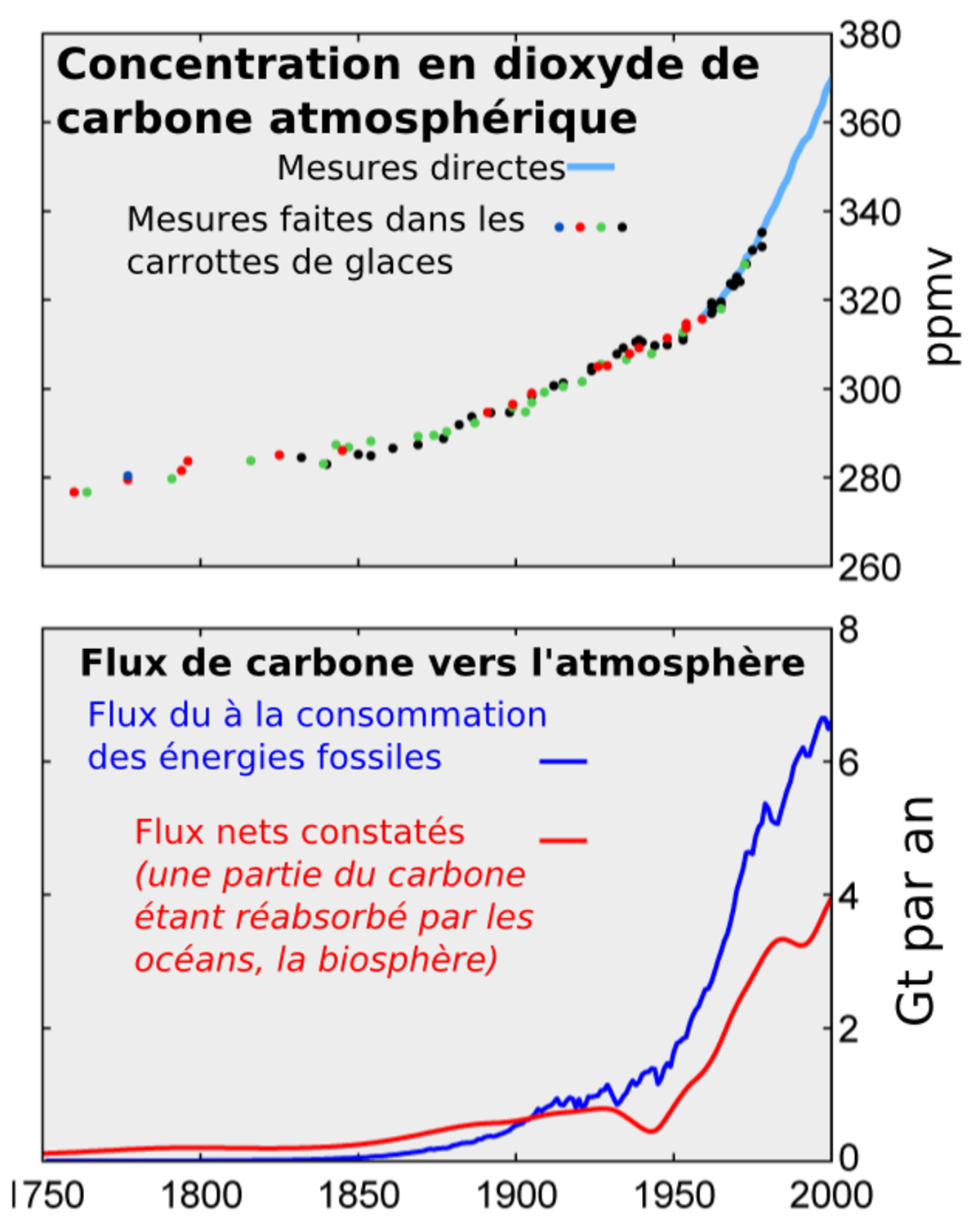

Les quantités de carbone émis par les activités humaines dans l'atmosphère sont de :

- 6,4 Gt/an pour les années 1990.

- 7,2 Gt/an pour la période 2000-2005.

- Selon l'Académie Nationale des Sciences des États-Unis, pour 2000-2006, 10 Gt/an de carbone ont été émis, soit 37 % de plus par rapport à 1990.

Environ la moitié de ce carbone a été réabsorbée par la biosphère, par photosynthèse accrue, et les océans, par dissolution.

Ainsi la quantité de carbone dans l'atmosphère s'est accrue de 3,2 à 3,3 Gt/an dans la période 1990-1999.

Combustion

Les interventions les plus évidentes de l'homme sont :

- la combustion massive de matières organiques due à la déforestation,

- la combustion de roches carbonées (charbon, pétrole, gaz) qui rejettent énormément de dioxyde de carbone.

Ces rejets déséquilibrent, par effet de dominos, les échanges avec d'autres réservoirs de carbone, comme les échanges avec les océans.

Les deux molécules rejetées dans l'atmosphère, méthane et dioxyde de carbone, contiennent du carbone et font partie des principaux gaz à effet de serre. L'effet de serre s'accentue, d'où un déséquilibre des échanges d'énergie et de chaleur qui provoque le réchauffement climatique. La hausse de température perturbe en retour le cycle du carbone, de telle sorte qu'elle s'amplifie.

Le déséquilibre provient du fait que les mécanismes qui ramènent le dioxyde de carbone atmosphérique dans la lithosphère sont très lents : 0,2 Gt/an, à comparer avec les 6 Gt/an de carbone émis par les activités humaines. Les solutions sont le reboisement et la réduction de la consommation de charbon, pétrole et gaz. L'espèce humaine et l'ensemble des écosystèmes seront obligés de s'adapter pendant plusieurs siècles.

La fabrication du ciment

La fabrication du ciment se fait, entre autres processus, par la calcination du calcaire dans des fours. Le CaCO3 est converti en CaO (chaux) avec un rejet de CO dans l'atmosphère. Ce dégagement de CO lors de la calcination du calcaire ne parait pas très préoccupant. En effet lors de l'utilisation du ciment produit, la réaction physico-chimique complexe de prise des mortiers & bétons absorbe du CO contenu dans l'air dans les mêmes proportions. Ainsi la boucle est bouclée.

En revanche la consommation d'énergie à partir de combustible fossile provoque un flux faible (0,2 Gt/an, quoique non négligeable ; le stockage du carbone dans les roches calcaires se ferait à une vitesse équivalente ou légèrement supérieure.