Du battant des lames au sommet des montagnes - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Problèmes de mise en œuvre

Problèmes sur le littoral

Des difficultés survinrent lorsque les autorités souhaitèrent l'établissement d'une réserve de cinquante pas géométriques le long du littoral insulaire. En effet, cette restriction n'avait pas été formellement stipulée lors de nombreuses opérations préalables : ce n'est qu'à compter de 1736 qu'elle fut clairement mentionnée durant les transactions. Aussi, il fallut un arrêt du Conseil supérieur de Bourbon daté du 4 mai 1765 pour lever toutes les objections et définir de façon sûre l'obligation d'une réserve royale au bord de la mer. La création de cette bande sur tout le littoral fit perdre à l'expression son sens premier en éloignant du « battant des lames » la limite inférieure des terrains concédés.

Conflits en altitude

Une ravine se formant souvent par la jonction de plusieurs talwegs en amont, le choix de l'affluent à retenir pour le bornage des terrains dans les hauteurs n'était pas toujours aisé et conduisait souvent à des conflits. Ce problème était aggravé par le fait que certaines des ravines en question comptaient plusieurs dénominations, ce qui constituait une source de confusion possible.

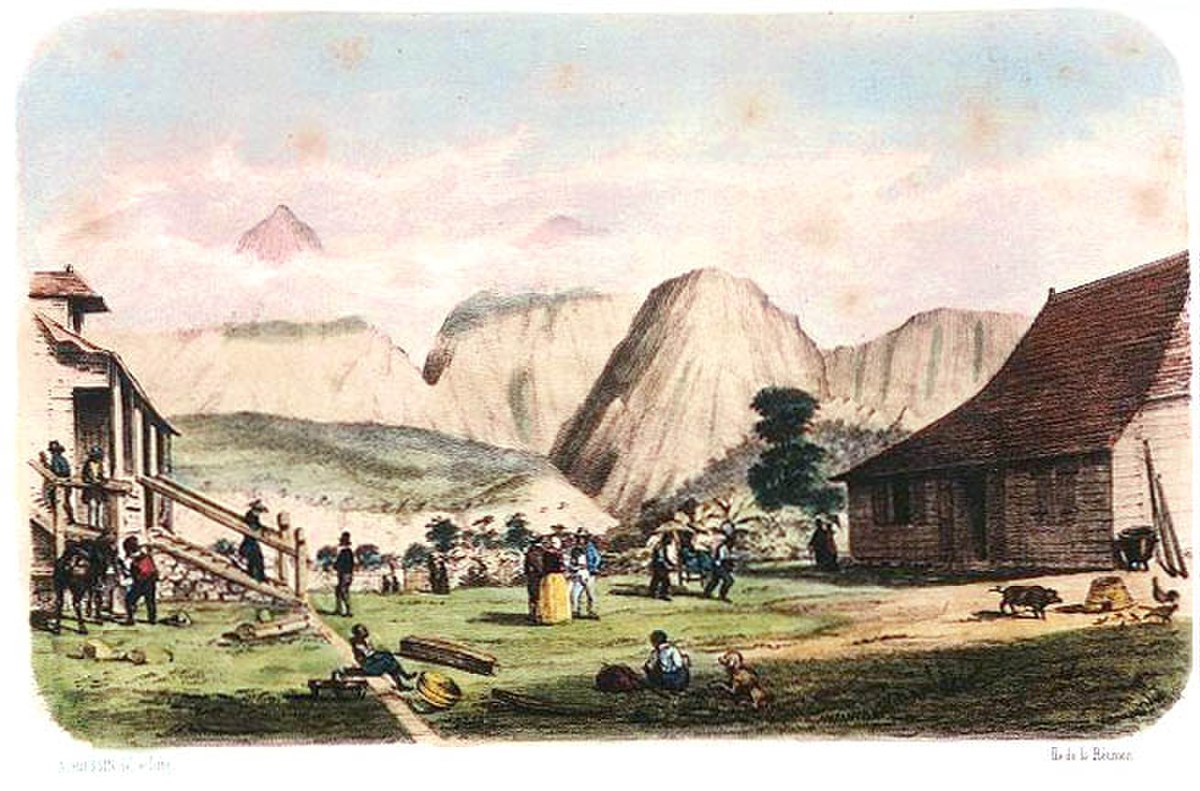

Pour le reste, ce fut surtout la question de ce que signifiait « au sommet des montagnes » qui fut la plus débattue. Si la signification était évidente dans la région de Saint-Paul, dont le planèze est dominé par le Grand Bénare, l'expression devint par la suite « une clause de style » employée sans relation aucune avec la situation réelle dans les régions où le relief était plus torturé. Plusieurs acceptions furent alors débattues :

- Le point qui semblait être le plus haut, vu depuis le littoral.

- Le bord extérieur des remparts des cirques naturels de Mafate, Salazie et Cilaos, les trois dépressions du centre de l'île.

- Le point culminant du territoire, soit le sommet du Piton des Neiges.

L'enjeu de ce débat qui opposa l'administration aux concessionnaires à la fin des années 1820 et au début de la décennie suivante revenait à déterminer s'il restait ou non des terres susceptibles d'être distribuées. Les autorités souhaitaient ouvrir de nouvelles concessions dans le cirque de Salazie, ce qui fut chose faite en 1830, mais aussi au cœur de la plaine des Palmistes et de la plaine des Cafres, une réalité en 1834. Les cultivateurs considéraient quant à eux que leurs parcelles s'étendaient jusqu'au sommet de la montagne la plus élevée de l'île, de sorte que toutes les concessions se rejoignaient en un point unique.

Cette dernière interprétation ne pouvant avoir de réalité physique sur le terrain, l'administration établit une distinction entre les expressions « sommet des montagnes » et « sommet de la montagne », qu'elle employait indifféremment jusqu'alors. Ainsi, un arrêt du Conseil de contentieux administratif du 2 août 1853 définit la première comme désignant le point culminant de plusieurs plans successifs, alors que la seconde ne renverrait qu'à la crête du premier plan. Un jugement du tribunal de Saint-Denis du 5 mai 1856 disposa ensuite que « le sommet des montagnes » était la crête en dernier plan vue de la mer, et qu'il n'y avait pas lieu de différencier l'emploi du singulier ou du pluriel dans l'expression. Ce jugement fut confirmé par un arrêt du 19 juin 1867 de la Cour de Bordeaux.

Quelques années plus tard, l'arrêté du 25 février 1874 finit par organiser la délimitation amiable de la ligne séparatrice formant le sommet des concessions. Cependant, la délimitation de bien des parcelles ne suivit pas cette définition entérinée par la jurisprudence. Il fallut une acquisition des sommets par le domaine public pour mettre un terme à la querelle et fixer la limite supérieure des propriétés.