Du battant des lames au sommet des montagnes - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Conséquences

Apparition de nouvelles unités de mesure

Le système de découpage relativement simple rendu possible par l'utilisation de la locution de la Compagnie des Indes permit aux concessionnaires de faire l'économie de toute unité de mesure légale : il suffisait à chacun d'observer la nature pour deviner les limites de son terrain. Ensuite il n'avait plus qu'à y planter des espèces caractéristiques, telles que le bois de chandelle (Dracaena reflexa), pour les rendre visibles et les imposer au voisinage.

Aussi, l'unité de mesure en vigueur aux premières heures de la colonisation perdit de son intérêt en quelques décennies : l'arpent (équivalent de 58,464 mètres) fut de moins en moins employé. Ce contexte favorisa l'apparition de nouveaux standards tels que le pas géométrique ou surtout la gaulette, une unité agraire qui a continué à être utilisée de façon quotidienne jusqu'à la fin du XXe siècle.

Amincissement puis concentration des propriétés privées

Peu à peu, au gré des successions, les parcelles de terrain devinrent de moins en moins larges, ce qui fait qu'on commença à les comparer à de véritables lanières tout en longueur. Ainsi, Bory de Saint-Vincent affirme dans le premier tome de son Voyage dans les quatre principales îles des mers d'Afrique, paru en 1804, que « les habitations de Mascareigne ont, dans l'origine, été concédées comme des rayons d'une circonférence ; de sorte qu'elles sont généralement fort étroites, fort longues, et s'élèvent jusqu'aux sommets les plus sourcilleux ; leur forme les fait comparer par les créoles à des rubans à queue ». De fait, certaines ne mesurèrent bientôt plus que quelques mètres de large sur plusieurs kilomètres de long dans le sens de la pente. L'exploitation et l'accès aux parcelles devinrent de plus en plus malaisés.

C'est, bien sûr, dans les conséquences de la crise sucrière des années 1820-1840, mais aussi dans cette irrationalité grandissante concernant le découpage des exploitations, qu'il faut chercher l'origine de la paupérisation et de la relégation d'une partie de la population blanche de l'île. Ainsi, en 1845, Théodore Pavie fit affirmer à un personnage de son texte littéraire intitulé « Une Chasse aux nègres-marrons » que « [les] anciennes familles, qui se croyaient maîtresses de l'île, se sont trouvées peu à peu si réduites dans leurs possessions, qu'on les dirait aujourd'hui fondues entre les plantations immenses qui les étouffent ». Ce phénomène encouragera la colonisation du centre de l'île et de ses cirques par les Petits Blancs des Hauts, qui en seront les premiers habitants permanents après les esclaves marrons, et ce dès 1830.

Cependant, le mouvement d'amincissement des parcelles n'est pas général pour autant. La logique verticale imposée par la formule de la Compagnie des Indes n'est pas implacable et l'on en vient assez rapidement, pour faire face à la pression démographique, à imaginer des limites horizontales sectionnant les lanières originelles en plusieurs terrains étagés les uns au-dessus des autres . En 1732, en effet, l'arpenteur Durongoüet est chargé de tracer quatre lignes d'arpentage parallèles au rivage, aux altitudes de 100, 200, 400 et 600 mètres. Ces lignes correspondant à la notion topographique de courbes de niveau sont encore visibles de nos jours, particulièrement au-dessus du centre-ville de Saint-Pierre, dans le sud de l'île. Ce sont aujourd'hui des chemins carrossables bordés d'habitations qui forment des bourgs dépourvus de centre dont les noms sont évocateurs : Ligne Paradis vers cent mètres d'altitude, Ligne des Bambous autour de 200, Ligne des Quatre-cents un peu plus loin et Ligne des Six-cents tout en haut.

Par ailleurs, si l'on en croit le géographe Wilfrid Bertile, certains possédants parvinrent, moyennant de multiples transactions, à regrouper plusieurs propriétés et donc à former de grands domaines englobant l'essentiel des terres de l'île. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, la concentration foncière devint extrême, au profit d'une poignée de propriétaires privés tels que les Kerveguen et de quelques banques comme le Crédit foncier colonial. Ces propriétaires terriens, qu'ils soient privés ou institutionnels, accaparaient alors des milliers, voire des dizaines de milliers d'hectares. Cela permet à certains de considérer que l'application du principe posé par la Compagnie des Indes est à l'origine des élites dirigeantes contrôlant toutes les terres de l'île à La Réunion.

Quoi qu'il en soit, le système fondé sur la propriété privée finit par s'imposer au détriment de celui qui était basé sur la concession, ce dernier système étant par ailleurs attaqué par le développement du colonat partiaire, une forme de métayage spécifique à l'outre-mer français, hérité de l'esclavage et qui ne sera aboli qu'en 2006. Ces nouvelles formes d'occupation des sols instituent, lors des transactions qui s'en suivent, une démarche plus proche de l'opportunisme économique que de la logique géographique. C'est ainsi que le découpage « du battant des lames au sommet des montagnes » a, inévitablement, commencé à refluer.

Découpage communal original

La croissance de la population dans chacune des concessions initiales conduisit rapidement à la création d'autant de paroisses par l'Église catholique. La Révolution française transforma ces paroisses en communes. Ces dernières présentèrent donc le profil tout à fait particulier des premières concessions pendant plusieurs décennies. Toutes s'étendaient de l'océan aux sommets jusqu'à la fin du XIXe siècle.

Il faut en effet attendre 1882 pour que la création de L'Entre-Deux donne naissance à la première des communes de La Réunion ne s'étirant pas « du battant des lames au sommet des montagnes » : elle n'atteint pas la mer et son altitude minimale est d'environ cent mètres. La France étant devenue une République, l'hagiotoponymie systématique est abandonnée par la même occasion. Ainsi, L'Entre-Deux est la première municipalité dont le nom n'honore pas un saint.

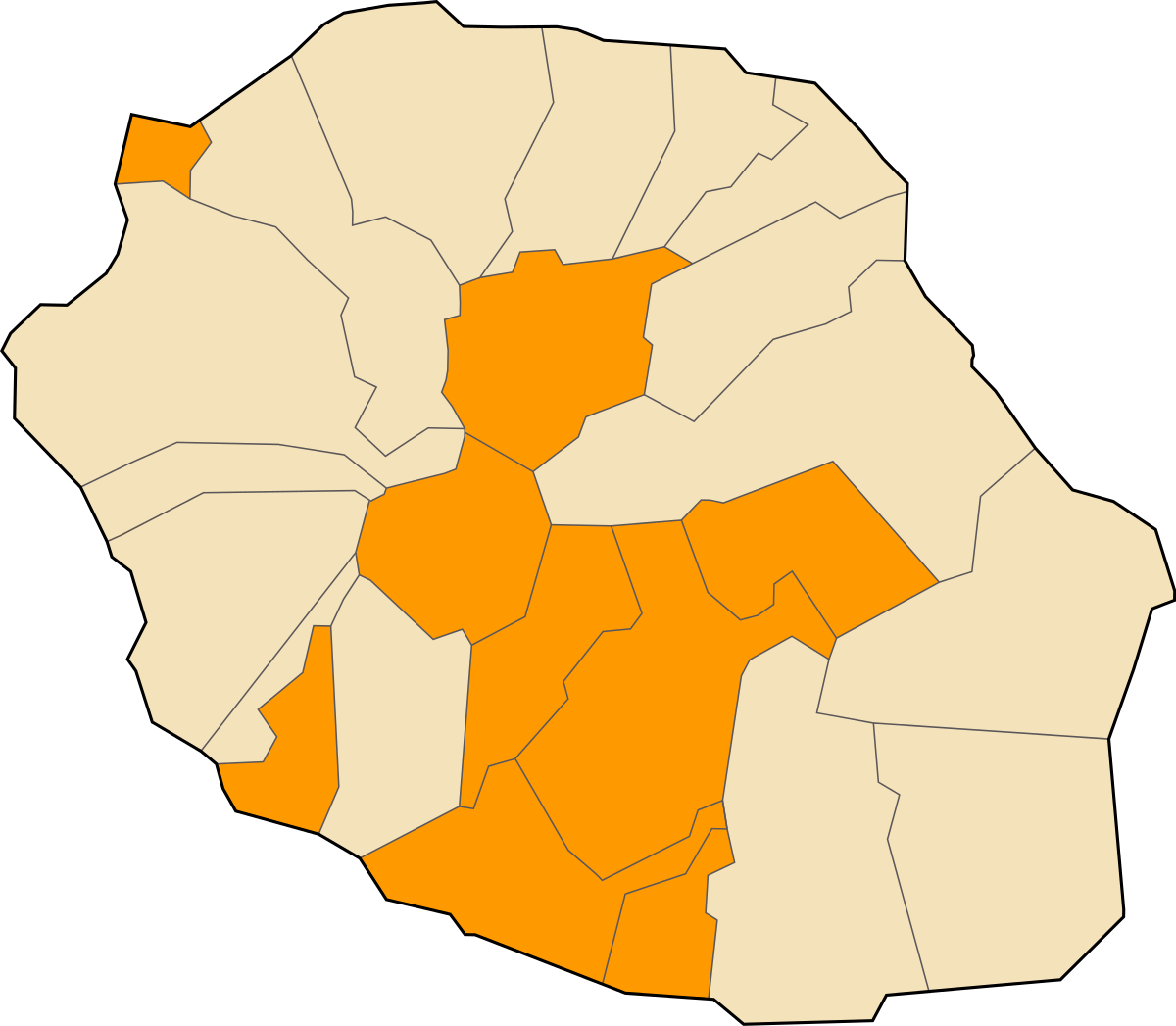

Depuis lors, plusieurs autres communes ne respectant pas le principe d'un découpage vertical ont été créées : L'Étang-Salé, Petite-Île, Le Port et Saint-Pierre ne vont pas jusqu'aux montagnes tandis que Cilaos, La Plaine-des-Palmistes, Salazie et Le Tampon ne bordent pas la côte. Aujourd'hui, s'il reste une majorité de communes qui s'étendent du « battant des lames au sommet des montagnes », on constate que d'autres conceptions du territoire que celle promue par l'expression de la Compagnie des Indes ont su s'imposer à La Réunion.

C'est ainsi que le découpage traditionnel de lanières allant du littoral au centre n'a pas empêché de différencier l'espace insulaire réunionnais en deux zones qualitativement distinctes. Il n'a pas interdit le développement d'un dualisme entre les Hauts et les Bas de l'île, une opposition que le Parc national de La Réunion créé début 2007 essaie de corriger.