Effet papillon - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Extrapolations à partir de l'effet papillon

L’effet papillon est utilisé comme métaphore de la vie quotidienne ou de l'histoire. Toutefois il faut se méfier du rapprochement entre ces problématiques.

En effet, une des Pensées de Blaise Pascal est souvent résumée par la phrase « Le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus court, toute la face de la terre aurait changé»

On peut également citer la maxime de Benjamin Franklin :

« À cause du clou, le fer fut perdu.

À cause du fer, le cheval fut perdu.

À cause du cheval, le cavalier fut perdu.

À cause du cavalier, le message fut perdu.

À cause du message, la bataille fut perdue.

À cause de la bataille, la guerre fut perdue.

À cause de la guerre, la liberté fut perdue.

Tout cela pour un simple clou. »

Le livre Impostures Intellectuelles indique l'erreur qu'il y a à rapprocher ces réflexions de l'effet papillon. Dans le cas de l'effet papillon, la variation forte est due à une modification très faible en valeur relative d'une variable mathématique. Dans le cas de l'Histoire, l'imprévisibilité est due au fait qu'on ne sait pas du tout la mettre en équations. Il n'est donc même pas possible d'affirmer que les différences donnant intuitivement l'impression d'être insignifiantes (clou d'un fer à cheval) donnent lieu à une faible variation d'un argument numérique (d'ailleurs les variations invoquées dans de tels exemples risqueraient de se traduire par des variables booléennes, qui passeraient de la valeur 0 à la valeur 1). Il n'est pas possible de savoir, tant que l'Histoire n'aura pas été mise en équations (ce qui n'est pas forcément possible), si le système d'équations est effectivement chaotique. En tout cas, à ce point de nos connaissances, la théorie du chaos n'apporte pas plus d'informations supplémentaires sur ces phénomènes que celles qui se trouvaient déjà dans les proverbes.

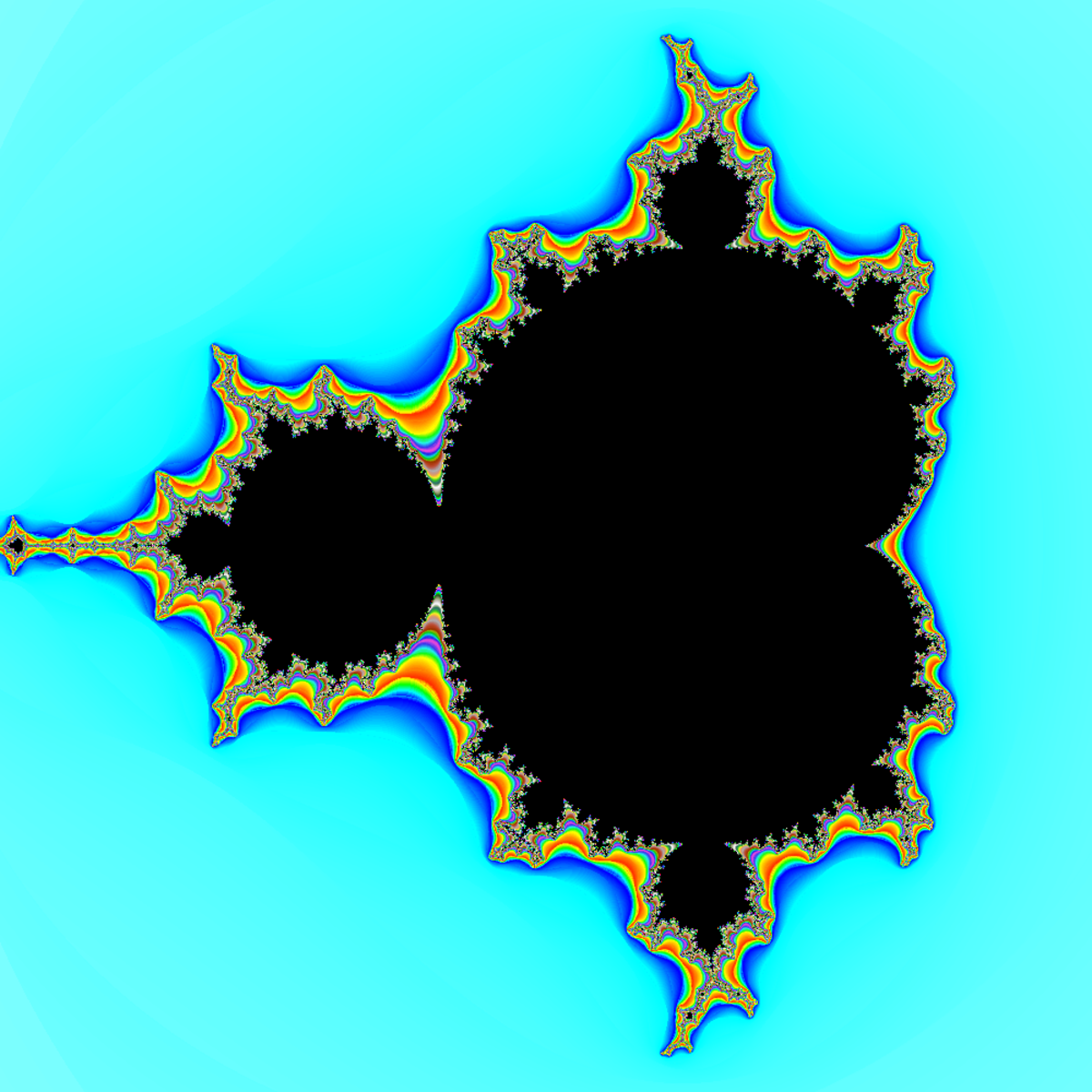

Comment « voir » l’effet papillon

Une bonne manière de « voir » l’effet papillon est de considérer une fractale. En effet, par son absence de frontières nettes quelle que soit l'échelle considérée, une fractale représente assez bien l'instabilité de comportement d’un système chaotique. Un moyen d'obtenir une fractale est d'ailleurs la vitesse de convergence d’une suite mathématique en fonction d’un certain paramètre. On visualise clairement le fait qu’une infime variation de ce paramètre modifie radicalement le comportement de la suite, ce qui produit donc des images infiniment irrégulières (cela revient à dire que l'on peut zoomer dessus autant qu’on veut, on observera toujours de nouvelles formes et des lignes non lisses). La première fractale représentée ici montre la vitesse d'évolution d’une suite en fonction de sa valeur initiale. La deuxième montre l’instabilité d’une méthode numérique de recherche de solutions d’équations. En effet, elle permet de visualiser vers quelle solution d'une équation converge une suite selon son point de départ.

Dans le domaine de la prévision météo, la modélisation du climat correspond à un système dynamique de nature chaotique. La connaissance des conditions initiales, ainsi que leur représentation dans les simulations qu'utilisent les prévisionnistes, (modèles numériques), est forcément incomplète, d'où la « Limite du Chaos » qu'implique l'article de Lorenz. Elle se traduit en pratique par une « limite de prévisibilité », qui est d'un peu plus de 10 jours (on dit que l'atmosphère « oublie tout en 2 semaines »). Au cours des 2 dernières décennies, les progrès conjoints des observations, (par satellite ou in situ), et de la capacité de calcul ont permis de se rapprocher de cette limite, selon un rythme de « 1 jour de plus tous les 5 ans ».

On a supposé, à cause de son aspect chaotique, qu'une modification infime des conditions initiales par exemple le battement de l'aile d'un papillon pouvait modifier radicalement l'avenir climatique voire créer un ouragan. Si le modèle chaotique s'applique bien et que la limite de prévisibilité existe vraiment, en revanche, les modèles numériques montrent qu'il n'est pas scientifique de prétendre qu'une petite modification peut créer un ouragan, car l'énergie dégagée par le papillon sera dissipée avant d'avoir pu produire un effet de grande amplitude.

La même limitation, résultant de la connaissance incomplète des conditions initiales, vaut aussi pour la prévision océanique, avec une limite qui est de quelques semaines, au lieu de quelques jours. (Voir par exemple Les modèles numériques)

Le phénomène perturbateur minime qui peut déclencher une avalanche, connu en montagne depuis quelques siècles, relève du même problème.