Église Saint-Lazare d'Avallon - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

La salle Saint-Pierre

Sur la droite de l'église Saint-Lazare est accolé un bâtiment, vestige de l'ancienne église Saint-Pierre qui servit d'église paroissiale jusqu'à la Révolution.

Il s'agit d'une grande salle voutée, divisée en deux nefs par des colonnes centrales. Elle fut reconstruite à la fin du XVe siècle sur les piliers d'une très ancienne église. Un mur fut ensuite édifié, séparant les deux nefs : celle proche de Saint-Lazare devenant une chapelle, tandis que l'autre nef était propriété de la Fabrique.

Le bâtiment abrite maintenant des expositions temporaires, après avoir servi au XIXe siècle d'école et de pensionnat.

L'église Saint-Pierre possédait un clocher, renversé en 1633 en même temps que celui de Saint-Lazare, qui n'a pas été reconstruit.

la statue de Saint-Pierre sur la façade |

|

|

Architecture

L'édifice

On peut reconnaître le style architectural de l'école de Bourgogne du XIIe siècle, ou école de Cluny, remarquable par l'élégance des sculptures décoratives. Victor Petit y voyait d'ailleurs le travail de "colonies d'ouvriers venus de Cluny ou d'Autun".

La voûte en cul-de-four qui termine l'abside est caractéristique de cette période, tandis que les fresques qui l'ornent sont du XIXe siècle.

Une particularité de Saint-Lazare apparaît sur le plan : la façade n'est pas perpendiculaire à l'axe de la nef. Une autre irrégularité attend le visiteur ou le fidèle : le chœur se situe 2,50 m en dessous du portail, différence de niveau rattrapée par 17 marches et de grands paliers obliques

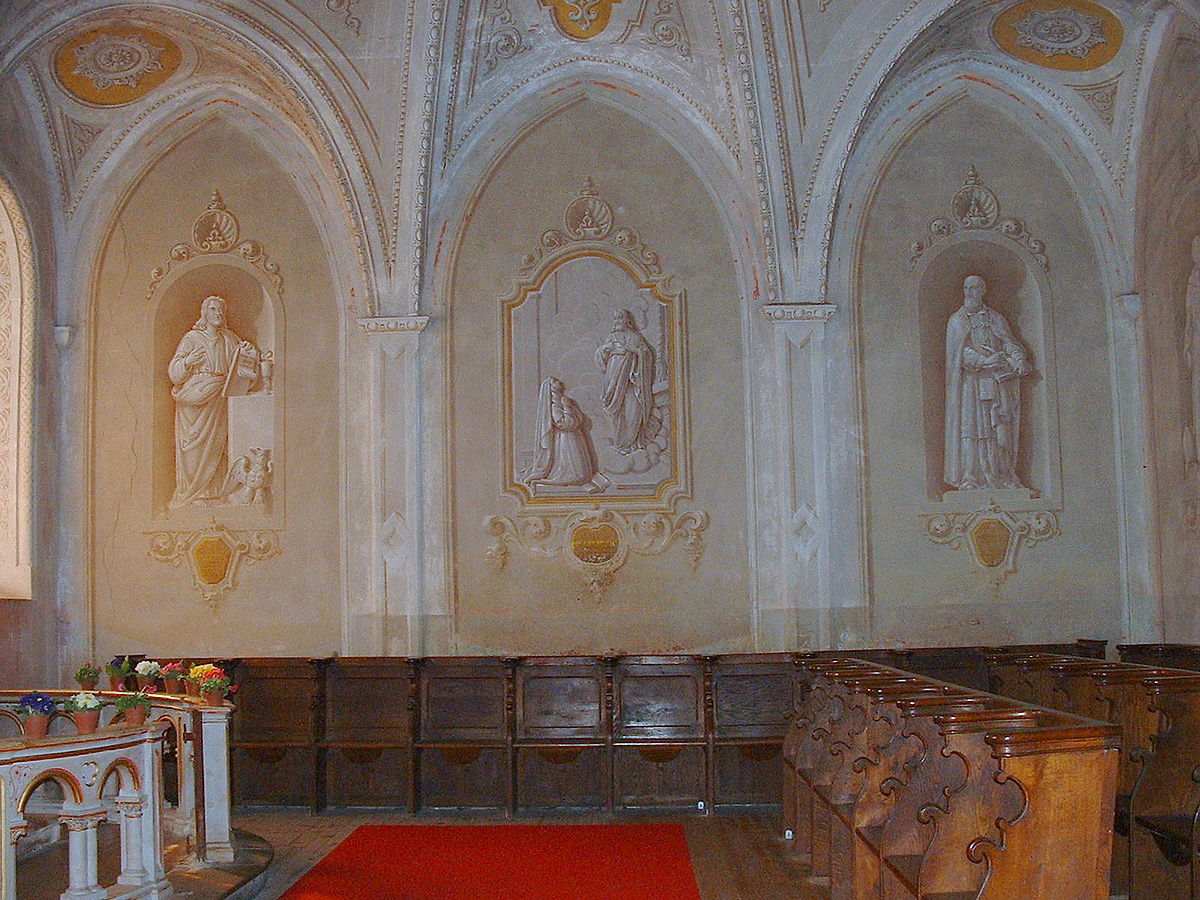

La chapelle à droite du chœur comporte des stalles destinées aux chanoines, elle est ornée de peintures en trompe-l'œil du XVIIIe siècle.

Dans le bas-côté sud, on peut voir une statue en pierre de saint Michel terrassant le dragon (XIVe siècle), une sculpture en pierre représentant Sainte-Anne et la Vierge (fin XVe siècle), des statues en bois peint du XVIIe siècle.

Dans la tribune qui surplombe la nef, on remarque un grand buffet d'orgue sculpté en 1864.

La nef et le chœur |

L'entrée avec la tribune et l'orgue |

Le voûte en cul-de-four | |

La chapelle et les peintures en trompe-l'œil |

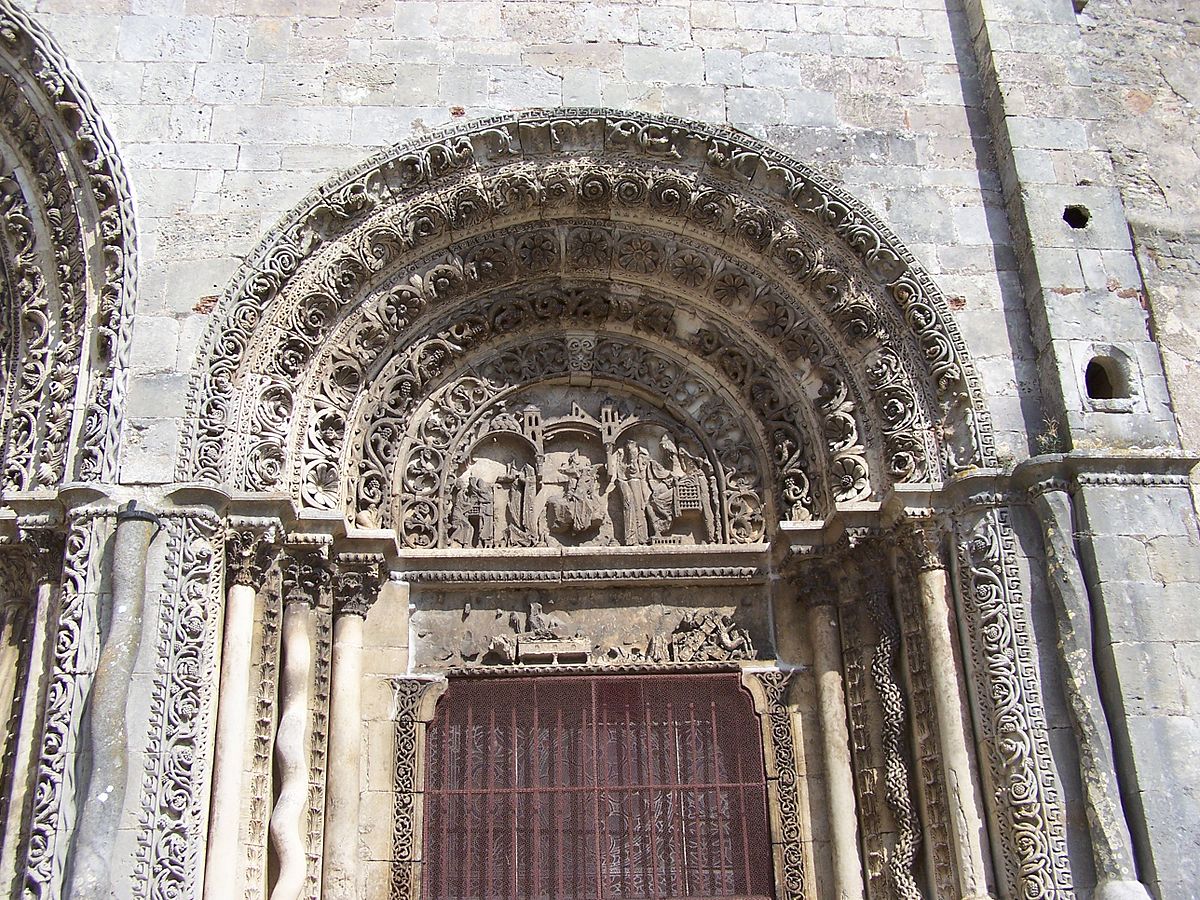

La façade

Il subsiste aujourd'hui deux portails, le portail Nord ayant disparu lors de la chute de la tour. L'historien Victor Petit les qualifiait en 1870 de « chefs-d'œuvre de la sculpture décorative ».

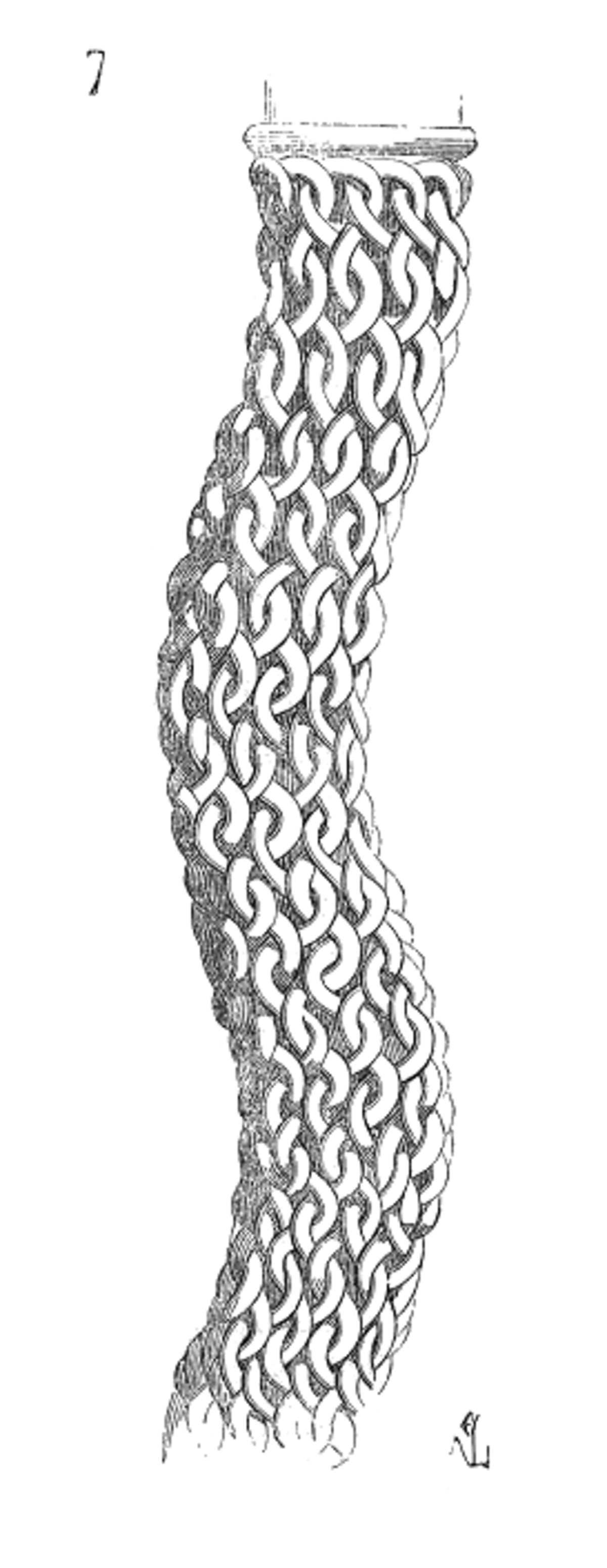

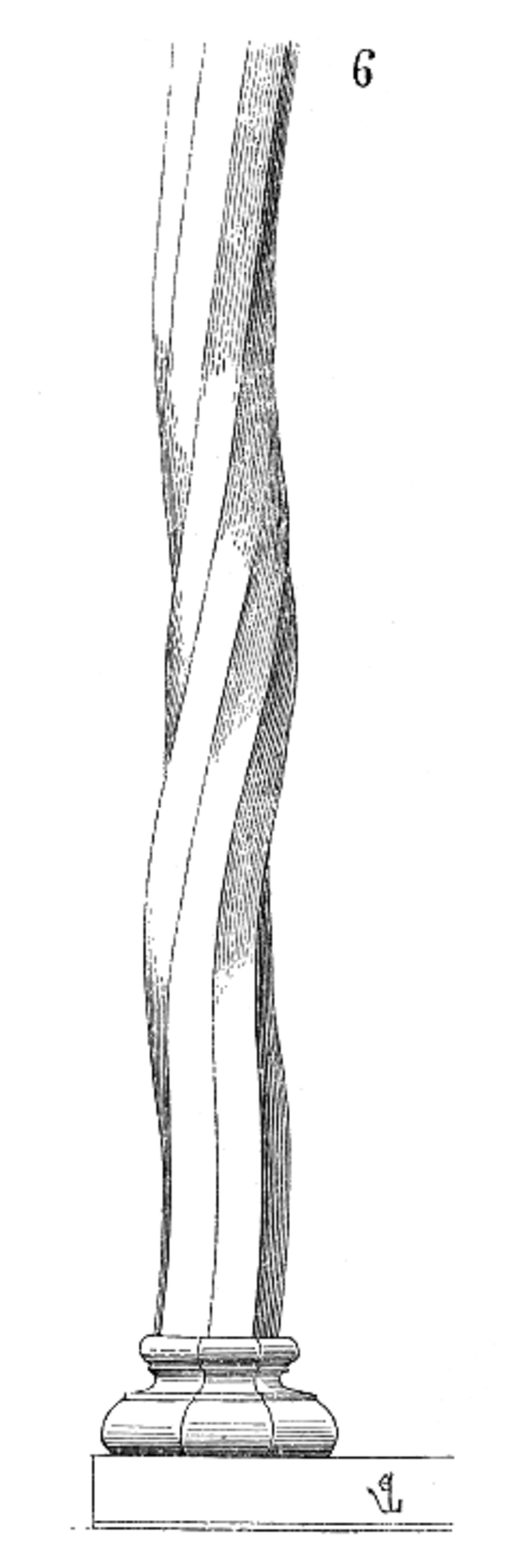

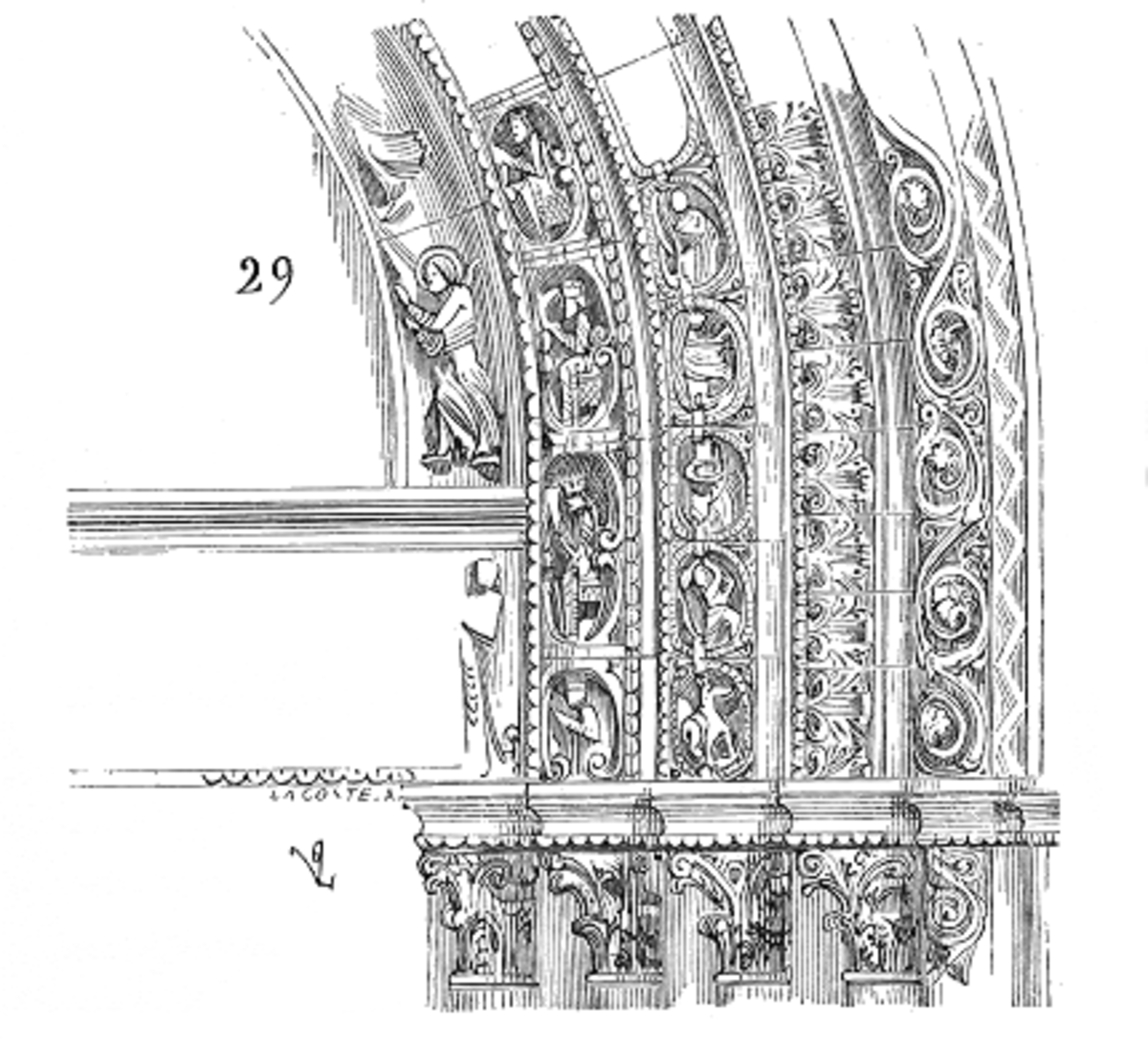

On peut notamment admirer les colonnes torses qui alternent avec les colonnes droites, les voussures à cinq cordons sculptés du grand portail et leur décor d'inspiration végétale, l'élégance des nombreuses statuettes.

Voici ce qu'écrit l'architecte Eugène Viollet-le-Duc, qui séjourna dans l'Avallonnais en 1840 afin de restaurer la Basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay :

« Le portail de l'église de Saint-Lazare d'Avallon, qui est un des exemples les plus remarquables de l'architecture fleurie du XIIe siècle, possède des colonnettes à pans, torses, taillées avec une rare perfection dans un seul morceau de pierre. L'imagination des derniers architectes romans va très-loin dans l'ornementation des colonnettes, et jusqu'à leur donner l'apparence d'un corps élastique, flexible. Sur les ébraiements de cette même porte de Saint-Lazare d'Avallon, nous voyons un fût de colonnette torse qui présente un réseau de cordelettes. »

Une grande statue-colonne du XIIe siècle, haute d'environ 2m, est visible sur le jambage de droite du grand portail. Avec ses fines draperies de pierre, elle représente un prophète et provient de l'ancien portail. Depuis le XVIIe siècle, elle avait été placée comme meneau dans les abats-son de la tour, elle fut descendue en 1907.

Un moulage du grand portail est présenté dans l'aile Est du palais de Chaillot qui abrite la Galerie des moulages du Musée des monuments français, ouvert au public depuis le 19 septembre 2007.

Le petit portail, qui fut fermé probablement vers la fin du XVIe siècle, est surmonté d'un linteau et d'un tympan dont les sculptures ont beaucoup souffert : abîmées par les intempéries, mutilées lors de la Révolution française.

La plus grande partie du parvis actuel était occupée par le cimetière paroissial, supprimé en 1724.

| ||||

|

|