Étoile de Barnard - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Recherche

Les travaux de recherche sur l'étoile de Barnard ont été nombreux. Le thème principal d'étude a été la recherche de planètes suite aux travaux de Van de Kamp, mais bien d'autres domaines d'étude sont documentés.

Caractéristiques stellaires et astrométrie

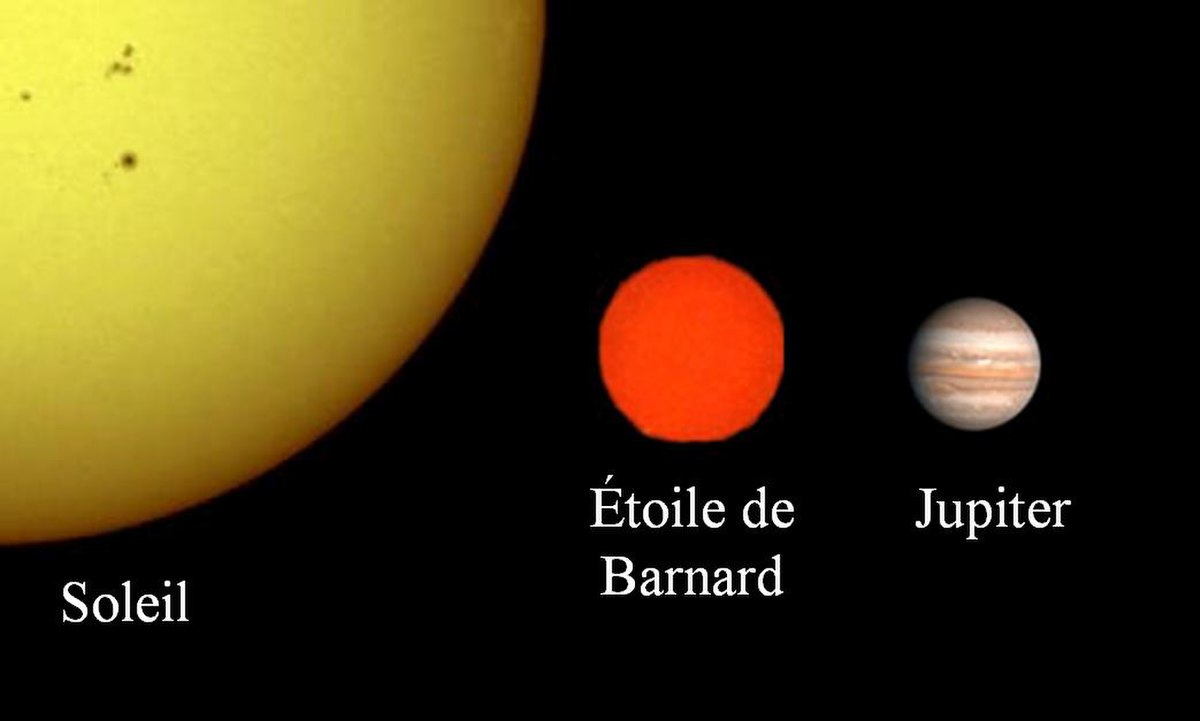

Plusieurs articles sur les relations masse-luminosité ont été publiés avant le travail définitif de Dawson en 2003. En plus de préciser la température et la luminosité, l'article suggéra que les estimations précédentes du rayon de l'Étoile de Barnard sous-estiment sa valeur; il propose 0,20 rayon solaire (± 0,008 rayon solaire) qui se situe vers les valeurs maximales typiquement considérées.

Lors d'une vaste étude sur la métallicité des étoiles naines de classe M, l'étoile de Barnard fut placée entre -0,05 et -0,1 sur l'échelle de la métallicité, soit approximativement 10 à 32 % de la métallicité du Soleil. La métallicité, la proportion de la masse stellaire constituée d'éléments plus lourds que l'hélium, permet de classer les étoiles. L'étoile de Barnard semble typique des vieilles naines rouges de population II, qui sont en général des étoiles du halo pauvres en métaux. Bien qu'inférieure à celle du Soleil, la métallicité de l'étoile de Barnard est plus élevée que celle des étoiles du halo et est proche des valeurs basses des étoiles du disque riches en métaux. Cette propriété et son mouvement spatial élevé, ont conduit à la définition de la population II intermédiaire.

Les travaux effectués par Benedict et ses collègues à partir du télescope spatial Hubble ont une grande portée. En 1999, la parallaxe absolue et la magnitude absolue furent précisées. Cela a permis d'affiner les frontières de la zone planétaire. Un autre article important, par Kurster et al., fut publié en 2003. Il porte sur la première détection de changement de vitesse radiale d'une étoile causée par son mouvement spatial. Une partie de la modification de la vitesse radiale fut attribuée à l'activité stellaire.

Recherche planétaire

Divers travaux ont permis de préciser la possibilité que l'étoile de Barnard accueille des planètes. En améliorant la précision sur le mouvement de l'étoile, l'incertitude sur la masse et les orbites des planètes possibles est réduite. Plus simplement, les astronomes sont souvent capables de décrire quels types de planète ne peuvent se trouver en orbite autour d'une étoile. Les naines M telles que l'étoile de Barnard sont plus faciles à étudier que les étoiles les plus grandes car leur masse plus faible rend les perturbations planétaires plus faciles à détecter. Gatewood a ainsi pu montrer en 1995 qu'il n'y avait pas de planètes de 10 masses joviennes (la limite inférieure pour les naines brunes) autour de l'étoile de Barnard. Son article permit également de préciser les valeurs limites possibles des objets planétaires. L'article de 1999 avec Hubble permit d'exclure les compagnons planétaires de 0,8 masses joviennes de période orbitale inférieure à 1000 jours, tandis que Kurtzer établit en 2003 qu'il n'y avait pas de planète dans la zone habitable de l'étoile de Barnard possédant une valeur de « Msin i » supérieure à 7,5 masses terrestres ou une masse supérieure à 3,1 masses de Neptune (bien inférieures aux plus petites estimations de Van de Kamp).

Bien que ces travaux aient grandement limité les paramètres de possibles planètes autour de l'étoile de Barnard, ils n'ont pas totalement exclu leur existence; il est possible qu'il y ait des planètes telluriques mais elles seraient difficiles à détecter. Les Space Interferometry Mission de la NASA et mission Darwin de l'ESA, prévues pour chercher les planètes comparables à la Terre autour de 2015, ont choisi d'étudier notamment l'étoile de Barnard.

L'éruption de 1998

En 1998, l'étoile de Barnard fut le théâtre d'une « éruption solaire ». Cette éruption fut découverte par Cochran grâce à des modifications du spectre d'émission détectées le 17 juillet 1998 à l'occasion d'une recherche non-liée sur les vibrations dues aux planètes. Il a fallu 4 ans avant que l'éruption ne soit correctement analysée. Étudier le spectre ne permet pas de déterminer précisément l'énergie totale de l'éruption mais Paulson suggéra que la température de l'éruption atteignit 8000 K, plus du double de la température de l'étoile. Étant donnée la nature aléatoire des éruptions, elle indiqua que « l'étoile serait fantastique à observer pour des astronomes amateurs ».

L'éruption fut une surprise car des étoiles si âgées étaient supposées avoir une faible activité. Les éruptions, qui ne sont pas totalement expliquées, seraient dues aux puissants champs magnétiques, qui annihileraient les mouvements de convection du plasma provoquant ainsi de soudains sursauts ; des champs magnétiques importants nécessitent une étoile en rotation rapide, tandis que les étoiles âgées ont une faible rotation. Un évènement d'une telle ampleur serait rare autour de l'étoile de Barnard. Des recherches menées afin de déterminer la périodicité de telles éruptions et d'observer des changements dans l'activité stellaire sur une période de temps donnée suggèrent que l'étoile de Barnard devrait être calme. Des travaux publiés en 1998 n'ont pas montré de preuves convaincantes d'une variation périodique de la luminosité de l'étoile de Barnard : une seule tache possible fut identifiée en 130 jours.