Expérience d'Aspect - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Les expériences d'Aspect (1980-1982)

En 1980, il manquait donc encore une expérience décisive vérifiant la réalité de l'état d'intrication quantique, sur la base de la violation des inégalités de Bell.

Alain Aspect a spécifié son expérience pour qu'elle puisse être la plus décisive possible, c'est-à-dire :

- Elle doit avoir une excellente source de particules intriquées, afin d'avoir un temps d'expérience court, et une violation la plus nette possible des inégalités de Bell.

- Elle doit mettre en évidence non seulement qu'il existe des corrélations de mesure, mais aussi que ces corrélations sont bien dues à un effet quantique (et par conséquent à une influence instantanée), et non à un effet classique qui se propagerait à une vitesse inférieure ou égale à celle de la lumière entre les deux particules.

- Le schéma expérimental doit être le plus proche possible du schéma utilisé par John Bell pour démontrer ses inégalités, afin que l'accord entre les résultats mesurés et prédits soit le plus significatif possible.

Rappel du schéma « idéal » de John Bell

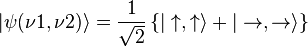

Le schéma ci-dessus représente le schéma de principe a partir duquel John Bell a démontré ses inégalités : une source de photons intriqués S émet simultanément deux photons ν1 et ν2 dont la polarisation est préparée de telle manière que le vecteur d'état de l'ensemble des deux photons soit :

Cette formule signifie tout simplement que les photons sont en état superposé : tous les deux en polarité verticale, ou tous deux en polarité horizontale, perpendiculaire, avec une probabilité égale.

Ces deux photons sont ensuite mesurés par deux polariseurs P1 et P2, chacun ayant un angle de mesure paramétrable α et β. Le résultat de la mesure de chaque polariseur est (+) ou (-) selon que la polarisation mesurée est respectivement parallèle ou perpendiculaire à l'angle de mesure du polariseur.

Il y a un point important à souligner ici : les polariseurs imaginés dans cette expérience idéale donnent un résultat mesurable dans le cas (+) ET dans le cas (-). Ce n'est pas le cas de tous les polariseurs réels : certains détectent le cas (+) par exemple, et ne détectent rien (le photon ne ressort pas du polariseur) pour le cas (-). Les premières expériences, relatées ci-dessus, utilisaient ce genre de polariseur. Les polariseurs utilisés par Alain Aspect détectent bien les deux cas (+) et (-), se rapprochant ainsi de l'expérience idéale.

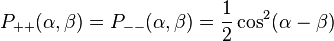

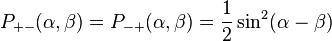

Etant donné le dispositif et l'état de polarisation initial donné aux photons, la mécanique quantique permet de prédire les probabilités de mesurer (+,+), (-,-), (+,-) et (-,+) sur les polariseurs (P1,P2), orientés sur les angles (α,β) ; pour rappel :

On peut démontrer (voir article Inégalités de Bell) que la violation maximale des inégalités est prévue pour |α-β| = 22°5

Description du dispositif expérimental

Alain Aspect (avec la collaboration également des physiciens Philippe Grangier, Gérard Roger et Jean Dalibard) a réalisé un certain nombre d'expériences, de plus en plus complexes, entre 1980 et 1982.

Seule l'expérience la plus complète, réalisée en 1982, et s'approchant le plus des spécifications initiales sera décrite ici.

Source de photons

Les premières expériences réalisées testant les inégalités de Bell, possédaient des sources de photons de faible intensité, nécessitant des temps d'expérience en continu de l'ordre de la semaine. Une des premières améliorations apportée par Alain Aspect est d'utiliser une source de photons de plusieurs ordres de grandeur plus efficace. Cette source permet un taux de détection de 100 photons par seconde, aboutissant à un temps d'expérience maximal de 100 secondes.

La source utilisée est une cascade atomique d'atomes de calcium, excitée à l'aide d'un laser à krypton.

Polariseurs à orientation variable et en position éloignée

Un point très important qui devait être testé par cette expérience est qu'il fallait s'assurer que les corrélations entre les mesures faites par P1 et P2 ne soient pas induites par des effets d'origine « classique », et notamment par des artefacts expérimentaux.

Par exemple, si l'on prépare les polariseurs P1 et P2 avec des angles fixes donnés α et β, on peut toujours imaginer que cet état fixe génère des corrélations parasites via des boucles de courant, de masse, ou autres effets. Car les deux polariseurs font partie d'une même installation et peuvent très bien être influencés l'un l'autre via les divers circuits du dispositif expérimental, et générer des corrélations lors de la mesure.

On peut également imaginer que l'orientation fixe des polariseurs influe, d'une manière ou d'une autre, sur l'état avec lequel le couple de photons est émis. Dans ce cas, les corrélations de mesure pourraient s'expliquer par des variables cachées au niveau des photons, dès l'émission. (Ces observations avaient été faites à Alain Aspect par John Bell lui-même).

Une manière incontestable de mettre hors de cause ce genre d'effets — quels qu'ils soient — est que l'orientation (α,β) des polariseurs soit déterminée au dernier moment (après l'émission des photons, et avant la détection) et qu'ils soient suffisamment éloignés l'un de l'autre pour qu'aucun signal n'aie le temps d'aller de l'un à l'autre.

De cette manière, on ne peut invoquer ni une influence de l'orientation des polariseurs au niveau de l'émission des photons (car lors de l'émission, l'orientation est encore indéterminée), ni une influence d'un polariseur sur l'autre (car les polariseurs sont trop éloignés l'un de l'autre pour pouvoir s'influencer).

En conséquence, dans le dispositif expérimental d'Aspect, les polariseurs P1 et P2 étaient séparés de 6m de part et d'autre de la source, et de 12m l'un de l'autre. Cela donnait un temps de 20ns entre l'émission des photons et la détection : c'est le laps de temps extrêmement court pendant lequel il fallait décider de l'orientation et orienter les polariseurs.

Comme il est physiquement impossible de changer matériellement l'orientation d'un polariseur dans ce laps de temps, deux polariseurs par côté ont été utilisés, pré-orientés différemment. Un « aiguillage » à très haute fréquence de basculement orientait aléatoirement le photon vers l'un ou l'autre de ces polariseurs. L'ensemble de ce dispositif était équivalent à un seul polariseur dont l'angle de polarisation bascule aléatoirement.

Comme il n'était pas possible non plus de provoquer le basculement des aiguillages par l'émission du couple de photons, chaque aiguillage basculait en fait périodiquement avec une période de 10ns, de manière asynchrone avec l'émission des photons. Mais étant donné la période, on était assuré que l'aiguillage bascule au moins une fois entre l'émission d'un photon et sa détection.

Polariseurs à deux canaux

Une dernière caractéristique importante de l'expérience de 1982 est l'utilisation de polariseurs à deux canaux, permettant d'avoir un résultat mesurable dans le cas (+) comme dans le cas (-). Les polariseurs utilisés jusqu'à l'expérience d'Aspect donnaient une détection dans le cas (+), et on n'obtenait aucune détection dans le cas (-). Ces polariseurs mono-canal avaient deux inconvénients majeurs :

- On ne pouvait facilement discerner le cas (-) d'une erreur d'expérimentation.

- Ils devaient être soigneusement calibrés.

Les polariseurs à deux canaux utilisés par Aspect dans son expérience évitent ces deux inconvénients et permettent d'utiliser directement les formules de Bell pour calculer les inégalités.

Techniquement, les polariseurs utilisés étaient des cubes polarisants, transmettant une polarité et réfléchissant l'autre, émulant un dispositif de Stern-Gerlach.

Résultats de l'expérience

Les inégalités de Bell permettent d'établir une courbe théorique du nombre de corrélations (++ ou --) entre les deux détecteurs par rapport à l'angle relatif des détecteurs (α − β). La forme de cette courbe est caractéristique de la violation des inégalités de Bell. L'adéquation des mesures à la forme de la courbe permet donc d'établir, quantitativement et qualitativement, cette violation.

Les expériences d'Aspect ont confirmé sans ambiguïté la violation des inégalités de Bell comme le prévoyait l'interprétation de Copenhague de la mécanique quantique, infirmant par là même la vision réaliste locale d'Einstein de la mécanique quantique et les scénarios à variables cachées locales. Non seulement la violation était confirmée mais de plus, elle était confirmée exactement de la manière prédite par la mécanique quantique, avec un accord statistique jusqu'à 40 écarts types !

Etant donné la qualité technique de l'expérience, le soin apporté pour éviter les artefacts expérimentaux et l'accord statistique quasiment parfait, cette expérience a largement convaincu la communauté scientifique de la réalité de la violation des inégalités de Bell par la physique quantique et par conséquent, de la réalité de la non-localité quantique.

Limites de l'expérience

Après ces résultats, certains physiciens ont — légitimement[non neutre] — continué à rechercher les failles de l'expérience d'Aspect et comment elle pourrait être améliorée pour ne prêter le flanc à aucune critique.

Il s'avère que des objections théoriques peuvent être opposées à ce dispositif :

- l'aspect quasi-périodique des oscillations de l'aiguillage est gênant car on peut estimer[évasif] que cela peut induire des corrélations par une quasi-synchronisation résultante des deux aiguillages ;

- les corrélations (+,+), (-,-) etc. étaient comptées en temps réel, au moment de la détection. Cela implique que les deux canaux (+) et (-) de chaque polariseur étaient reliés entre eux, par des circuits physiques. Là encore on peut imaginer que cela induise des corrélations.

Une expérience « idéale », évacuant toute possibilité imaginable de corrélations induites, devrait donc :

- avoir un aiguillage purement aléatoire et non quasi-périodique ;

- enregistrer les résultats (+) ou (-) de chaque côté du dispositif, sans lien physique entre les deux côtés. Les corrélations seraient calculées après l'expérience, en comparant les résultats enregistrés des deux côtés.