Géographie (Ptolémée) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

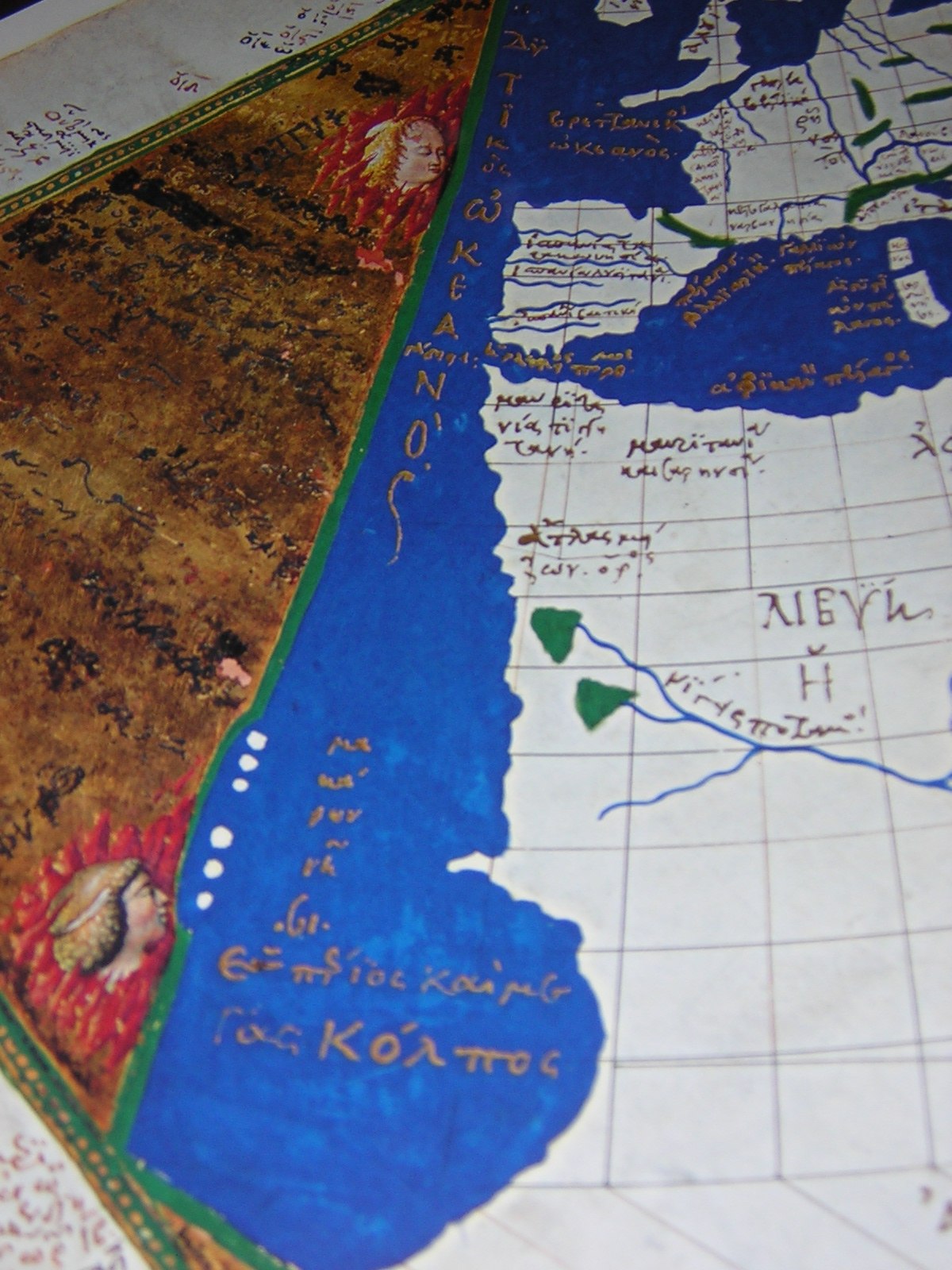

L'écoumène de Ptolémée

Ptolémée n'avait pas l'intention de représenter le globe entier, mais uniquement les régions habitées, c'est-à-dire l'écoumène. Celui-ci s'étendait entre la latitude 63° Nord (pour Ptolémée, il s'agit du parallèle de Thulé) et celle de 16° 25’ Sud (le parallèle d’Anti-Meroe, la côte orientale de l'Afrique). Ptolémée croyait que l'écoumène couvrait 180° en longitude. La localité le plus à l'ouest, où il avait placé le méridien de référence, se trouvait sur les îles « Fortunata » (îles des Bienheureux), qui correspondent sans doute aux îles du Cap-Vert, et non aux îles Canaries, comme on l'a souvent affirmé. Du côté est, l'endroit le plus éloigné appartient à la péninsule indochinoise.

Influence, traductions et éditions

Au cours de l'Antiquité tardive, l'œuvre de Ptolémée est connue tant dans le monde grec que dans le monde latin. Elle sert de base à la description du monde habité compilée par Pappus d'Alexandrie vers l'an 300, et elle est citée par Ammien Marcellin à la même époque, ainsi que par Cassiodore au VIe siècle. Mais par la suite, on en perd la trace en Europe occidentale.

Le monde musulman prend connaissance de l'œuvre de Ptolémée dès 825, date à laquelle Hunayn ibn Ishaq (809-877) traduit en arabe son astronomie, l'Almageste (d'après al Majesti, la Très grande œuvre). En 1174, une version arabe de ce texte sera d'ailleurs traduite vers le latin à Tolède, par Gérard de Crémone. À la Maison de la sagesse de Bagdad la Géographie est elle traduite plusieurs fois, peut-être du syriaque, par Al-Kindi puis par Thābit ibn Qurra. Aujourd'hui, il nous reste les Tables d'Al-Khuwârizmî réalisée avant 847, ainsi que les travaux d'Al-Battani et de Yaqout, tous faits en référence à ceux de Batlamiyus (Ptolémée). Ces données, en même temps que celles des ouvrages indiens et persans (voire chinois), seront abondamment commentées au Proche-Orient jusqu'au-delà du XIIIe siècle.

À la fin du XIIe siècle, dans l'Empire byzantin, on trouve encore une mention de la Géographie (une transposition en vers de quelques passages), dans l'ouvrage de Jean Tzétzès, Chiliades. Mais ce sera tout jusque vers 1300, où des versions grecques de Ptolémée sont retrouvée par l'érudit byzantin Maximus Planudes. Il dessinera les cartes perdues en se basant sur ces textes. Après la traduction en latin de la Cosmographie (c'est alors sont nom) par Manuel Chrysoloras, achevée par son élève Jacopo d'Angelo da Scarperia en 1406, plusieurs cartes sont à nouveau dessinées (voir illustration ci-contre). Cette traduction est imprimée pour une première fois en 1475, et les cartes le seront encore régulièrement. Les sciences cartographiques prennent à ce moment-là de l'ampleur, dans un contexte de développement des explorations territoriales par le monde occidental.

Le texte grec de la Géographie est imprimé pour la première fois en 1533, dans une publication préparée par Érasme de Rotterdam. Longtemps la seule édition complète était celle de Nobbe (1843-1845), mais sans notes critiques. Celle de Müller (1883-1901), pourtant considérée comme une édition de référence, ne contient que les livres 1 à 5. Mais en 2006, une version intégrale en grec et allemand, éditée sous la direction d'Alfred Stückelberger et de Gerd Grasshoff, a été publiée à Bâle. Ces éditions sont mentionnées dans la bibliographie ci-dessous. La traduction anglaise de Stevenson contient de nombreuses erreurs.