Grande Comore - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Grande Comore Ngazidja | ||

| Géographie | ||

|---|---|---|

| Pays |

| |

| Archipel | Comores | |

| Localisation | Canal du Mozambique (océan Indien) | |

| Coordonnées | ||

| Superficie | 1 148 km2 | |

| Point culminant | Karthala (2 361 m) | |

| Géologie | Île volcanique | |

| Administration | ||

| Démographie | ||

| Population | 345 000 hab. (2005) | |

| Densité | 300,52 hab./km2 | |

| Plus grande ville | Moroni | |

| Autres informations | ||

| Découverte | Préhistoire | |

| Fuseau horaire | UTC+3 | |

| | ||

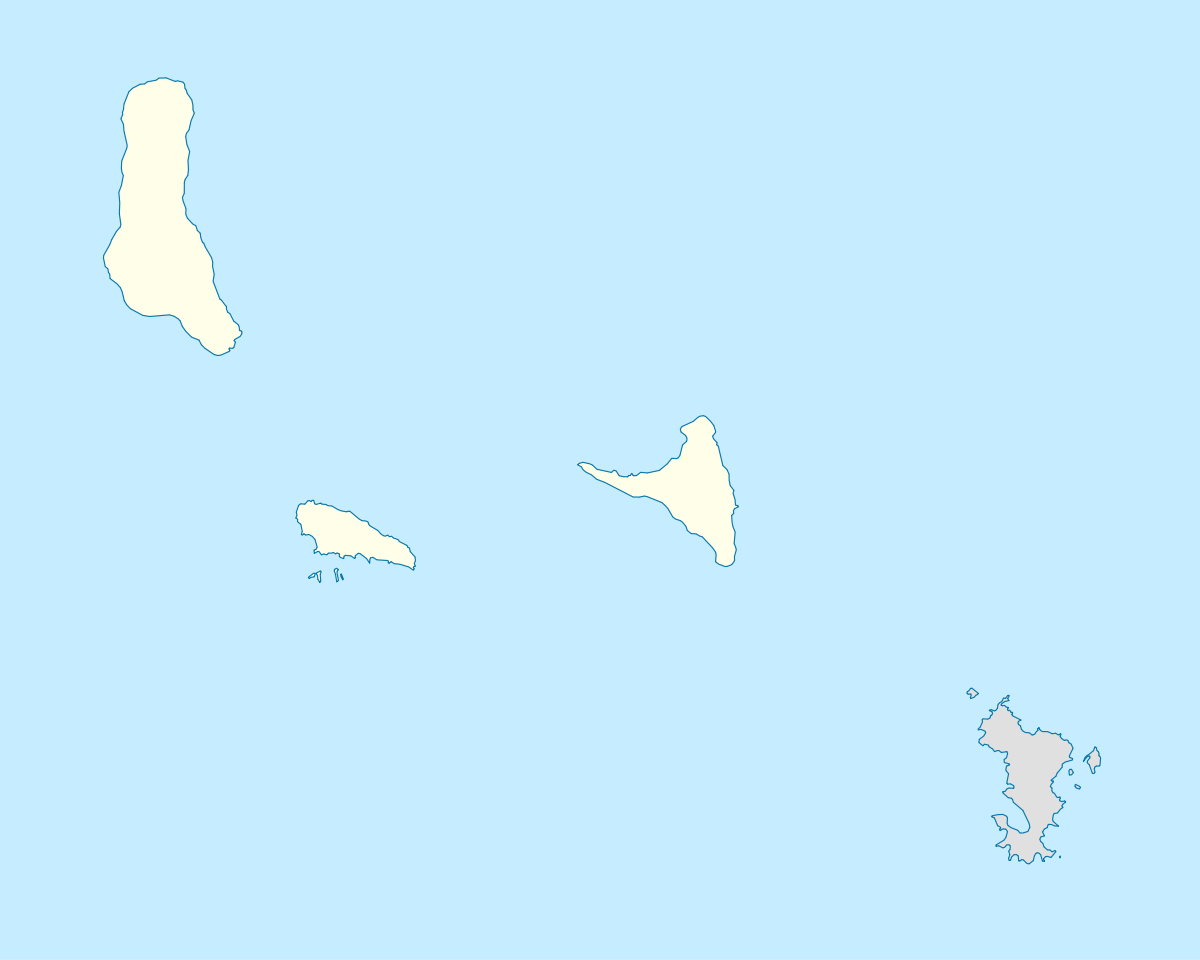

| Îles de l'Union des Comores | ||

Grande Comore (ou Ngazidja en shikomor) est la plus grande des îles de l'archipel des Comores. Elle fait partie de l'Union des Comores et comprend la capitale, Moroni.

Géographie

L'île possède de nombreuses plages de sable blanc mais souffre du pillage. Toutefois, depuis les années 1990, un plan de sensibilisation a été mis en place pour préserver l'écosystème. Un éventuel essor du tourisme pourrait inciter les habitants à réfléchir sur les conséquences de ce pillage. En effet, ce sable pourtant de très mauvaise qualité, car salé, était utilisé frauduleusement dans la construction. La Grande Comore dispose également d'un plateau étendu qui souffre de manque d'eau, ce qui nuit à l'expansion de l'agriculture. Pour remédier à ce handicap, de nombreuses nappes souterraines sont aujourd'hui captées grâce aux fonds fournis par différents programmes d'aide au développement. Cependant, les ressources restent insuffisantes pour une utilisation agricole extensive.

Le point culminant de l'île est le sommet d'un volcan à 2500 m, le Karthala, de type hawaïen. Il a connu ses dernières éruptions en 2005 et 2006. Il recouvre les 2/3 de l'île.

Politique

L'assemblée législative de l'île autonome de Grande Comore comporte 20 sièges et a été élue le 21 mars 2004. Quatorze sièges ont été remportés par les partisans de Mzé Abdou Soulé Elbak et six par les partisans de Azali Assoumani. En 2007, Mohamed Abdouloihabi est élu face à Saïd Larifou.

Histoire

- Les premiers documents écrits en arabe datent environ de l'année 1500. La Grande Comore se composait de nombreux sultanats comme ceux de : Bambao, Itsandra, Mitsamiouli, Bajini, Hambu, Washili, Hamahame, Mbude, Hamamvu, Mbaku, La Dombe.

Les Sultans étaient appelés Mfaume (prononcé M'faoumé, au pluriel : Wafaume). Cette période est dite des sultans batailleurs - La Grande Comore n'a été unifiée qu'à partir de 1886 sous le règne du Sultan Said Ali bin Said Omar par le traité de Bambao. Le 24 juin 1886, le Sultan accepte de passer sous protectorat Français (Il fut par suite exilé dès le 19 septembre 1893 à Diégo-Suarez, ville du nord de Madagascar, puis à la Réunion à partir de 1897).

Durant le protectorat, le pouvoir aux Comores est exercé par les Résidents subordonnés aux gouverneurs de Mayotte. Le premier d'entre eux, Léon Humblot, botaniste, est l'homme le plus puissant de l'île. Dix ans après en 1897, les autorités françaises le destitue pour mettre fin à ses abus. Limogeage qui ne lui enlève guère de sa puissance : il reste le plus gros colon de l'archipel, puisqu'il possède les deux-tiers du territoire sur lequel sont employés de nombreux comoriens. - A partir de 1911, l'île est annexée par la France (annexion ratifiée le 23 février 1914). Les Comores dépendent alors administrativement de Madagascar

- En 1946, les îles forment pour la première fois de leur histoire une entité administrative unie et reconnue (TOM) indépendante de Madagascar.

- Le 6 juillet 1975, la Grande Comore est de nouveau indépendante au sein de la République Fédérale Islamique des Comores

- Le 7 avril 2002, elle forme avec Anjouan et Mohéli, l'Union des Comores, union dans laquelle les îles bénéficient d'une très large autonomie.