Hépatite virale - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Virus de l'hépatite A

Le virus de l'hépatite A (VHA) est un virus à ARN appartenant à la famille des picornaviridae. C'est un virus nu (non enveloppé), donc très résistant dans le milieu extérieur et aux agressions physico-chimiques.

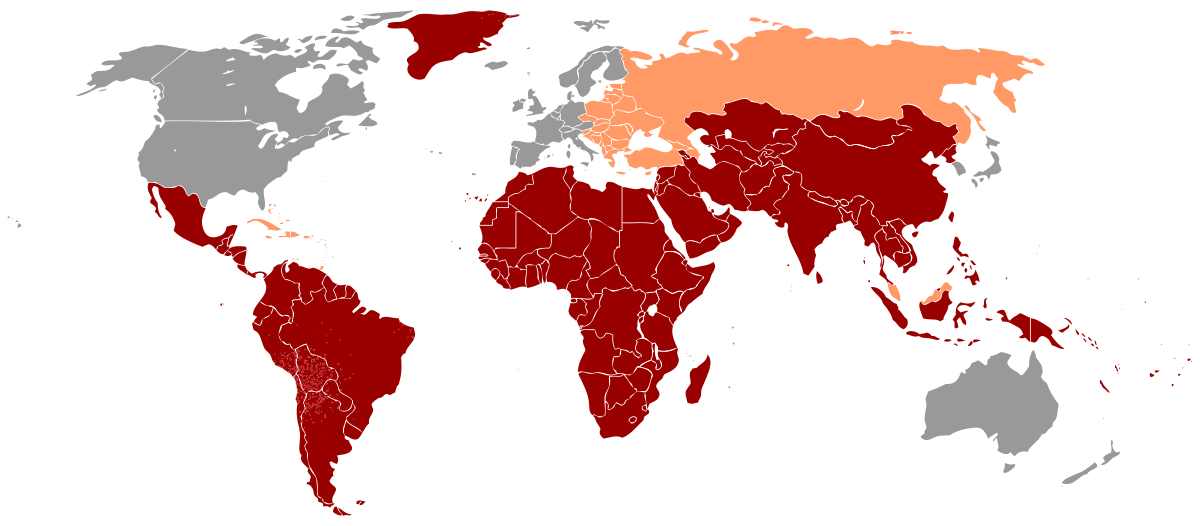

Il se transmet par voie digestive oro-fécale soit directe (manuportée) soit indirectement par l'eau souillée, contaminée par des selles infectées par le virus d'où une plus forte incidence dans les pays où les réseaux d'eau potable et les stations d'épuration sont de qualité insuffisante.

La surveillance de l'évolution de l'incidence en France est effectuée par le réseau Sentinelles de l'Inserm, ainsi que par la déclaration obligatoire depuis 2005. Sa distribution varie en fonction des conditions socio-économiques. La prévalence est inversement proportionnelle au contexte socio-économique et proportionnelle à l'âge : plus le niveau de vie est élevé, moins il y a de personnes infectées. Plus les gens sont âgés, plus ils ont de risque d'avoir été contaminés (de façon apparente ou non) au cours de leur vie. On assiste à une forte baisse de la prévalence chez les sujets jeunes, en raison de l'amélioration des conditions d'hygiène générale et de la qualité sanitaire des eaux potables.

La durée d'incubation de la maladie est courte (hépatite épidémique), 4 à 6 semaines, ce qui la différencie de l'hépatite B.

L'hépatite A peut rester asymptomatique dans plus de la moitié des cas et la seule trace de l'infection est la présence d'anticorps anti-HAV détectables dans le sang. Dans l'autre moitié des cas elle se manifeste par une hépatite aiguë avec un état fébrile, et une cytolyse hépatique confirmée par l'élévation des transaminases et se traduisant classiquement par un ictère (mais les formes anictériques sont fréquentes). Les lésions hépatiques ne sont pas dues directement au virus mais aux lymphocytes T qui vont détruire les cellules infectées du foie.

Les symptômes peuvent durer deux mois mais l'évolution est constamment bénigne. Contrairement à l'hépatite B et à l'hépatite C, on n'observe pas d'évolution vers des formes chroniques ou la cirrhose. En cas de doute sur l'origine virale de la maladie, le diagnostic peut être confirmé par l'élévation des ImmunoGlobulines M (IgM) anti VHA dès le 25e jour.

L'hépatite A, une fois déclarée, n'a pas de traitement spécifique.

En cas d'épidémie, la sérothérapie par administration de gamma globulines polyvalentes peut permettre d'éviter la survenue de la maladie chez une personne contaminée. Elle n'est efficace que jusqu'à deux semaines après la date présumée de la contamination.

En dehors des mesures d'hygiène classiques (lavage des mains après être allé aux toilettes et avant de préparer un repas), la maladie peut également être prévenue par la vaccination : il existe plusieurs vaccins, contenant tous des souches inactivées du virus. Elle a été introduite en 1995 aux États-Unis où elle est recommandée pour tout enfant de moins de 2 ans, ce qui a abouti à une chute importante du nombre de cas recensés. La vaccination est indiquée dans le cas de voyages en zone endémique. Elle constitue également une alternative aux immunoglobulines lorsque la date de contamination est proche.