Histoire de l'enseignement agricole en France - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Sous le Second Empire

Sous le Second Empire, l'impulsion donnée est freinée. Pour des raisons économiques et politiques, le nouveau pouvoir privilégie l'enseignement de l'agriculture dans le cadre de l'enseignement général. L'idée était déjà présente en 1849. Une commission regroupant des représentants du ministère de l'Agriculture et du Commerce, et du ministère de l'Instruction publique avait préconisé le remplacement de certaines heures de cours par des travaux agricoles. Cette idée est soutenue par Louis-Napoléon et vingt instituteurs sont chargés de l'expérimenter. Le succès est très relatif comme le montre le bilan fait en 1853. En 1856, toutes les écoles normales (où l'on forme les instituteurs) ont un enseignement théorique de l'agriculture, huit seulement un enseignement pratique. Pour celà, elles ont souvent dû recruter des intervenants extérieurs comme le directeur du jardin botanique à Évreux.

Paul Cère, chargé d'une mission par le ministère de l'Instruction publique, propose plusieurs mesures :

- enseignement agricole et horticole réparti durant les trois années de formation à l'école normale,

- création d'une enseignement théorique agricole dans chaque école normale,

- enseignement pratique par des visites d'exploitations,

- annexion d'un jardin à l'école,

- distribution importante de graines aux élèves sortant de l'école.

En 1867 une commission reprend ces conclusions et précise que l'enseignement agricole doit avoir deux branches :

- un enseignement professionnel, dans des instituts, colonies ou pénitenciers agricoles,

- un enseignement agricole classique, au sein de l'enseignement primaire et secondaire, dépendant du ministère de l'Instruction publique.

Conséquence, le ministre Duruy reprend les conclusions de ces rapports et instaure un poste de professeur d'agriculture dans chaque département. Ce professeur, payé par l'État, est chargé des cours en école normale, en collège, en école primaire, et de donner des conférences. Un enseignement supérieur est également mis en place au sein du ministère de l'Instruction publique, au Museum d'histoire naturelle. C'est un échec.

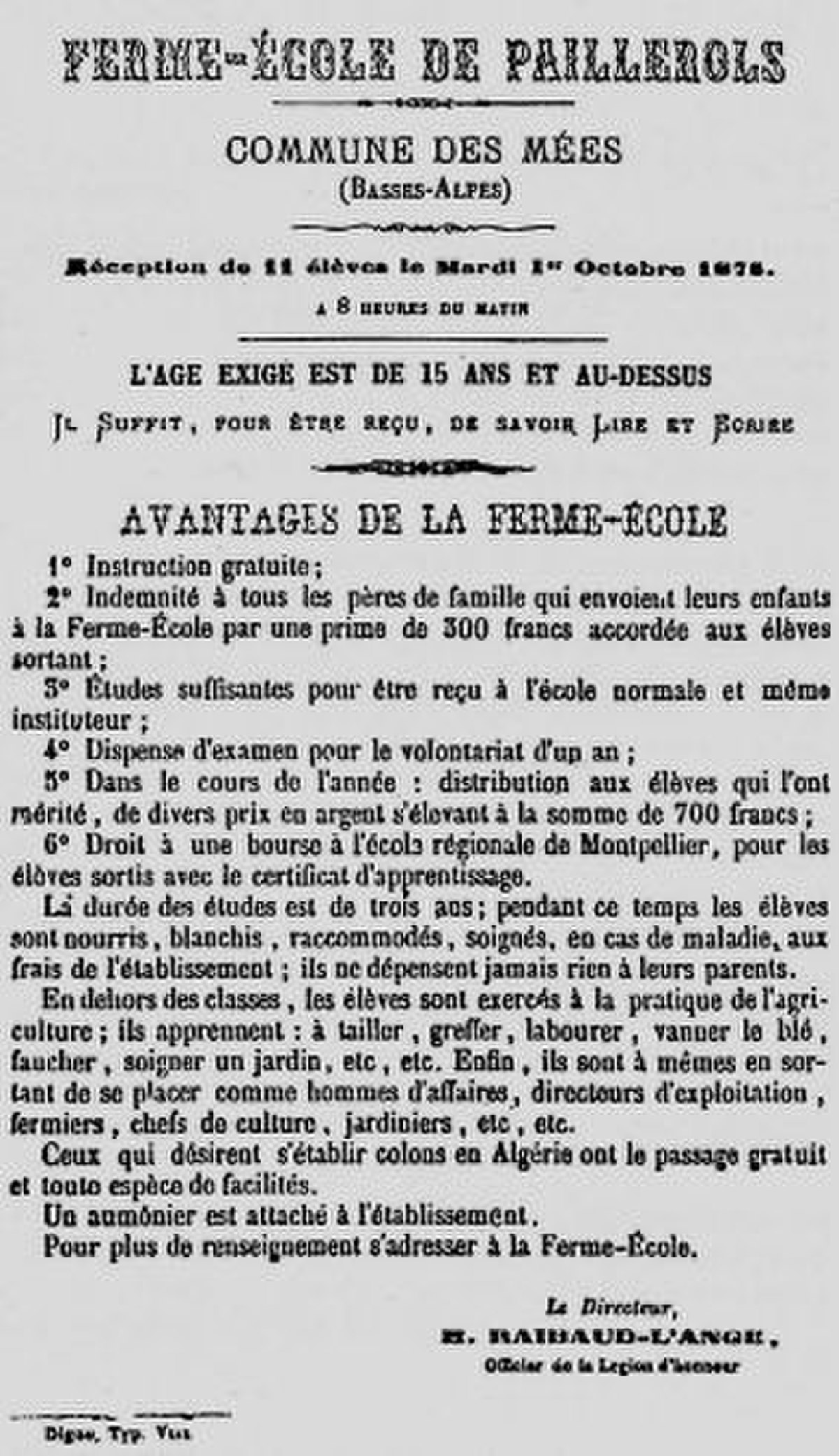

Pendant ce temps l'enseignement professionnel périclite. Les financements sont réduits. En 1866, on ne compte plus que quarante-huit fermes-écoles, et les écoles régionales doivent restreindre le nombre de répétiteurs. À partir de 1870, ces écoles peuvent délivrer le diplôme d'ingénieur agricole. Cette même année on décide du transfert vers Montpellier de l'école de La Saulsaie.

1848-1870

Depuis 1845, la crise agricole est sévère, entrainant une très forte hausse des cours. Une des solutions pour limiter le risque de ces crises est la modernisation de l'agriculture française, l'évolution vers une culture scientifique, d'où la nécessité d'agriculteurs formés aux techniques les plus modernes.

Le décret du 3 octobre 1848

En 1848, vingt-sept fermes-écoles accueillent environ 360 élèves et les instituts en activité 80.

Le décret du 3 octobre 1848 reprend les principaux éléments des projets de 1846-1847, auquel le ministre de l'Agriculture et du Commerce Tourret avait participé en tant que membre du Conseil général de l'agriculture. Il met en place :

- Des fermes écoles départementales. Elles sont établies sur des terres privées dont les directeurs sont les propriétaires ou les fermiers. Les frais d'enseignement sont pris en charge par l'État qui nomme également les directeurs. Une commission est chargée de contrôler les admissions et les examens.

- Des écoles régionales. L'enseignement y est payant, mais des bourses sont réservées aux meilleurs élèves des fermes-écoles.

- L'Institut national agronomique, forme des ingénieurs et des professeurs. C'est aussi un établissement de recherche et d'expérimentation qui s'appuie sur une exploitation agricole abordant tous les sujets (forêt, horticulture, animaux, jardin…).

Quelques rares députés sont opposés au projet, car rien n'est fait pour l'instruction de masse des agriculteurs. Certains, comme Delois, préconisent l'organisation de cours du soir pour l'enfant travailler aux champs en journée et puis parce que selon lui l'agriculture s'apprend auprès du père;"L'enfant , messieurs, c'est dans les champs qu'il apprend l'agriculture, avec son père, en conduisant les chevaux". D'autres demandent que l'on initie les enfants des écoles primaires, que l'on organise aussi un enseignement agricole féminin. Tocqueville demande que l'on crée pour les collèges des cours théoriques et pratiques au chef lieu d'arrondissement.

Le décret est adopté par l'assemblée par 579 « oui » sur 679 votants.

À la fin de 1849, il existe soixante-huit fermes écoles, pour 855 élèves. Les instituts de Grand-Jouan, La Saulsaie et Grignon sont transformés en écoles régionales. Un quatrième (fermé en 1852) est créé dans le Cantal. L'Institut national agronomique ouvre quant à lui ses portes le 20 novembre 1850 à Versailles ; situé dans les écuries à proximité du Potager du Roi et bénéficiant également de pépinières, trois fermes constituent son domaine. L'enseignement y est théorique et expérimental. Les études y sont de deux ans, et les meilleurs élèves des écoles régionales bénéficient de bourses. Quarante-sept élèves ayant passé un examen d'admission y sont reçus, et 159 auditeurs libres viennent y assister aux cours.

Parallèlement à ces institutions, une dizaine de chaires de professeurs d'agricultures et des colonies (orphelinats) agricoles subsistent.