Hydrogène arsenié (maladie professionnelle) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

Cet article décrit les critères administratifs pour qu'une intoxication à l'hydrogène arsenié soit reconnue comme maladie professionnelle.

Cet article relève du domaine de la législation sur la protection sociale et a un caractère davantage juridique que médical.

Législation en France

Régime général

| Fiche Maladie Professionnelle | ||

|---|---|---|

| Ce tableau définit les critères à prendre en compte pour qu'une intoxication par l'hydrogène arsenié soit prise en charge au titre de la maladie professionnelle | ||

| Régime Général. Date de création : 20 Décembre 1942 | ||

| Tableau N° 21 RG | ||

| Intoxication professionnelle par l'hydrogène arsenié | ||

| Désignation des Maladies | Délai de prise en charge | Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies |

| Hémoglobinurie | 30 jours | Travaux exposant aux émanations d'hydrogène arsénié, notamment : |

| Ictère avec hémolyse. | 15 jours | |

| Accidents aigus (coma) en dehors des cas considérés comme accidents du travail. | 3 jours |

|

| Date de mise à jour : 15 Septembre 1955 | ||

Données professionnelles

Le trihydrure d’arsenic est utilisé dans l’industrie des composants électronique pour le dopage des semi-conducteurs, ainsi que dans la chimie organique de synthèse.

De nombreuses opérations industrielles peuvent occasionner le dégagement d’hydrogène arsenié :

- Traitement de minerais arsenicaux ou de minerais contenant des impuretés d’arsenic (zinc surtout, mais également cuivre, étain ou plomb).

- Fonderies de métaux ferreux, fonderies d’étain et de zinc, électrolyse…

- Détartrage acide de chaudières.

- Bronzage d’art ( traitement de pièces métalliques dans des solutions acides contenant de l’arsenic).

- Restauration de peintures contenant des pigments arsenicaux.

Données médicales

Le dihydrure d’arsenic est absorbé essentiellement par inhalation et pénètre par diffusion passive dans les poumons. Il se concentre surtout dans le sang, le foie, les poumons, les reins et est éliminé dans les urines.

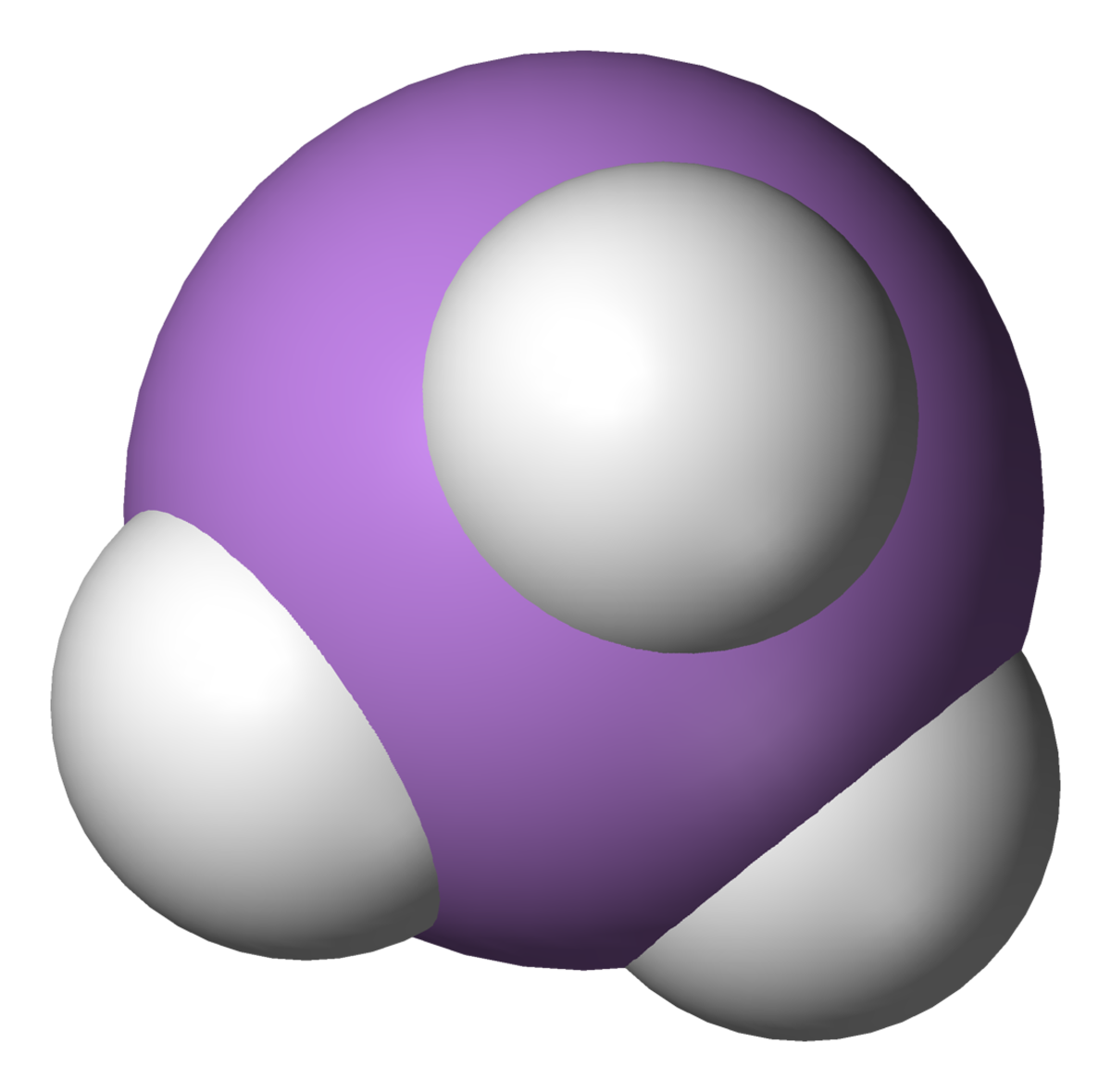

Le trihydrure d’arsenic est un gaz très toxique par inhalation ou même par contamination cutanée et qui peut être à l’origine d’intoxications mortelles. Il se lie à l’hémoglobine, entraînant une hémolyse et une anémie aigue.

La toxicité est principalement hématologique et rénale ( Insuffisance rénale aigue par hémoglobinurie) mais aussi neurologique et pulmonaire. La durée de latence avant l’apparition des premiers symptômes est d’autant plus courte que l’intensité de l’exposition est plus élevée. Une exposition à 250 ppm est rapidement fatale et des symptômes non spécifiques peuvent apparaître dès 0,5 ppm.

Dans les formes légères, consécutives à une exposition prolongée à de faibles expositions peuvent s’associer des signes peu évocateurs tels céphalées, douleurs musculaires, nausées.

Dans les formes aigues marquées on constate en outre des vertiges, des frissons, des vomissements, des douleurs abdominales. La gravité de l’intoxication dépend de l’importance de l’hémolyse : anémie hémolytique (élévation de la bilirubine non conjuguée, hémoglobinurie). L’atteinte rénale peut compléter le tableau, allant de l’hémoglobinurie modérée (urines rouges) à l’insuffisance rénale aigue par néphropathie tubulo-interstitielle (avec oligurie puis anurie). Il peut également apparaître une atteinte hépatique vers le 2ème ou 3ème jour avec une élévation modérée des transaminases rapidement réversible. Des atteintes cardiovasculaires (avec anomalies de l’électrocardiogramme) et pulmonaire (œdème pulmonaire transitoire) peuvent également survenir. On retrouve parfois des séquelles à type de neuropathie périphérique et d’insuffisance rénale chronique.

L’intoxication chronique est exceptionnelle.

En France le ministère du travail a fixé une valeur moyenne d’exposition (VME) à 0, 05 ppm et une valeur limite d’exposition (VLE) à 0,2 ppm.

Notes et références

- Tous les tableaux du régime Général sur Bossons futés

Voir aussi

- Anhydride arsénieux

- arséniate de plomb

- Toxicologie

- Arme chimique