IK Pegasi - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Composante A

IK Pegasi A est une étoile de la séquence principale, une zone pratiquement linéaire du diagramme de Hertzsprung-Russell. Cependant, IK Pegasi A se situe sur une bande étroite et pratiquement verticale appelée bande d'instabilité. Les étoiles de cette bande oscillent de manière cohérente, ce qui créée des pulsations périodiques de la luminosité de l'étoile.

Les pulsations sont dues à un processus appelé le mécanisme κ. Une partie de l'atmosphère externe de l'étoile devient opaque en raison de l'ionisation partielle de certains éléments. Lorsque ces atomes perdent un électron, la probabilité qu'ils absorbent de l'énergie augmente. Ce phénomène engendre une augmentation de la température qui est responsable de l'expansion de l'atmosphère. L'ionisation de l'atmosphère dilatée diminue et celle-ci perd de l'énergie, refroidit et se contracte. L'atmosphère subit ainsi un cycle périodique d'expansion-contraction qui est à l'origine des pulsations périodiques de sa luminosité.

Les étoiles de la partie de la bande d'instabilité qui traverse la séquence principale sont appelées variables de type Delta Scuti en référence à Delta Scuti. Les variables de type Delta Scuti vont généralement des classes spectrales A2 à F8 et des classes de luminosité MKK III (sous-géante) à V (étoile de la séquence principale). Ce sont des variables à faible période, entre 0.025 et 0.25 jours. L'abondance chimique des variables de type Delta Scuti est proche de celle du Soleil et leur masse comprise entre 1,5 et 2,5 masses solaires. La fréquence des pulsations d'IK Pegasi A est de 22,9 par jour, soit une toutes les 0,044 jours.

La métallicité d'une étoile, c'est-à-dire la proportion d'éléments autres que l'hydrogène ou l'hélium, est calculée en comparant le spectre de l'atmosphère aux simulations basées sur des modèles stellaires. L'abondance métallique d'IK Pegasi A est [M/H] = +0,07 ± 0,20 (ce nombre est le logarithme du rapport de la proportion d'éléments métalliques (M) sur celle d'hydrogène (H) auquel est soustrait le logarithme du rapport correspondant aux proportions solaires). La valeur logarithmique de 0,07 indique que l'étoile contient 100,07 fois plus de métaux que le Soleil, soit 1,17 fois plus. L'étoile est donc 17 % plus riche en éléments métalliques que le Soleil. Cependant, la marge d'erreur est relativement élevée.

Le spectre des étoiles de classe A, telle Pegasi A, présente des raies de Balmer de forte intensité. Il contient également des raies d'absorption dues aux métaux ionisés, parmi lesquelles la raie K du calcium ionisé (Ca II) à une longueur d'onde de 393,3 nm. Le spectre d'IK Pegasi A est classé comme marginale Am (ou Am:) : il a les caractéristiques spectrales de la classe A mais avec des raies métalliques plus marquées. L'atmosphère de l'étoile a légèrement plus (anormalement) de force des raies d'absorption pour les isotopes métalliques. Les étoiles de classe Am font souvent partie d'un système binaire où leur compagnon est de masse proche, comme c'est le cas pour IK Pegasi

Les étoiles de classe A sont plus chaudes et plus massives que le Soleil, elles restent moins longtemps sur la séquence principale. Une étoile de la masse d'IK Pegasi A (1,65 masse solaire) y passe environ 2–3 × 109 années, soit la moitié de l'âge du Soleil.

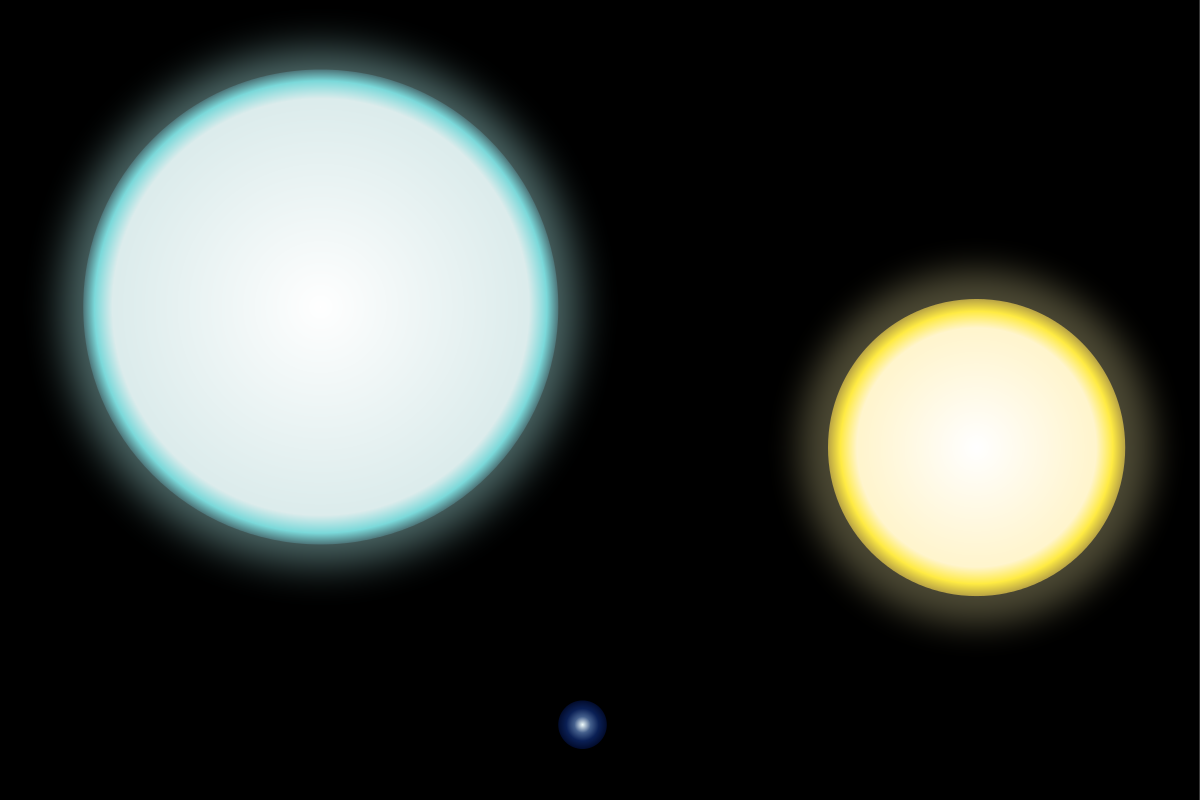

En termes de masse, l'étoile analogue à la composante A la plus proche du Soleil est Altair. Sa masse est estimée à 1,7 masse solaire. Le système binaire présente quelques ressemblances avec Sirius qui est composé d'une étoile de classe A et d'une naine blanche. Sirius A est cependant plus massive qu'IK Pegasi A et l'orbite de son compagnon, dont le demi-grand axe est de 20 U.A., est plus éloignée du centre de gravité du système.