IK Pegasi - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Composante B

La composante B est une naine blanche. Ces étoiles éteintes ne sont plus le théâtre de réactions de fusion nucléaire. Dans la plupart des cas, ces étoiles se refroidissent progressivement durant plusieurs milliards d'années.

Évolution

Presque toutes les étoiles de masse faible ou intermédiaire (inférieure à neuf masses solaires) deviennent des naines blanches après avoir épuisé leurs réserves de carburant, parmi lesquels l'hydrogène, l'hélium et d'autres éléments. Ces étoiles passent la plus grande partie de leur vie dans la séquence principale. La durée durant laquelle une étoile reste sur cette zone du diagramme HR dépend principalement de sa masse : plus celle-ci est élevée, plus cette durée est faible. Ainsi, IK Pegasi B devait avoir une masse plus élevée qu'IK Pegasi A car elle est devenue une naine blanche avant son compagnon. Une étude de 1993 estime que la masse de sa progénitrice aurait été comprise entre cinq et huit masses solaires.

Lorsque l'hydrogène de la progénitrice d'IK Pegasi B fut entièrement consommé, l'étoile devint une géante rouge. Son noyau interne se contracta jusqu'à ce que la combustion de l'hydrogène débute dans la couche entourant le cœur d'hélium. Ce faisant, la température de l'étoile augmenta, l'enveloppe externe se dilata et le rayon de l'étoile atteint plusieurs fois la valeur qu'il avait lorsque l'étoile étant sur la séquence principale. Lorsque le noyau atteint une température et une densité suffisantes pour que la réaction de fusion de l'hélium commence, l'étoile diminue de volume et devient une étoile de la branche horizontale, une zone horizontale du diagramme HR. La fusion de l'hélium forma un noyau inerte de carbone et d'oxygène. Lorsque l'hélium fut épuisé dans le noyau, il se mit à brûler dans une nouvelle couche formée en sus de la couche de combustion de l'hydrogène. L'étoile passa alors sur la branche asymptotique des géantes du diagramme HR. Si l'étoile a eu une masse suffisante, le carbone du noyau a également été transformé en oxygène, néon et magnésium.

Le rayon des géantes rouges et des étoiles AGB peut atteindre plusieurs centaines de fois le rayon solaire par dilatation de l'enveloppe externe. Par exemple, l'étoile AGB pulsante a un rayon d'environ 5 × 108 km (3 UA). Ces valeurs sont bien supérieures à la distance séparant les deux étoiles d'IK Pegasi : durant cette période, les deux étoiles avaient une enveloppe commune. En conséquence, l'atmosphère d'IK Pegasi A aurait pu être contaminée par son compagnon, modifiant ainsi sa composition isotopique.

Après que le noyau oxygène-carbone (ou oxygène-néon) inerte s'est formé, la réaction de fusion thermonucléaire commence dans les deux couches concentriques entourant le noyau : l'hydrogène brûle dans la couche la plus externe tandis que l'hélium réagit dans les couches les plus proches du cœur. Cependant, cette phase à deux couches est instable : elle produit des pulsations thermiques qui causent des éjections de matière à grande échelle de l'enveloppe externe de l'étoile. Les matériaux éjectés ont formé un immense nuage appelé nébuleuse planétaire. L'enveloppe d'hydrogène est presque intégralement éjectée de l'étoile, laissant uniquement une naine blanche formée principalement du cœur inerte.

Composition et structure

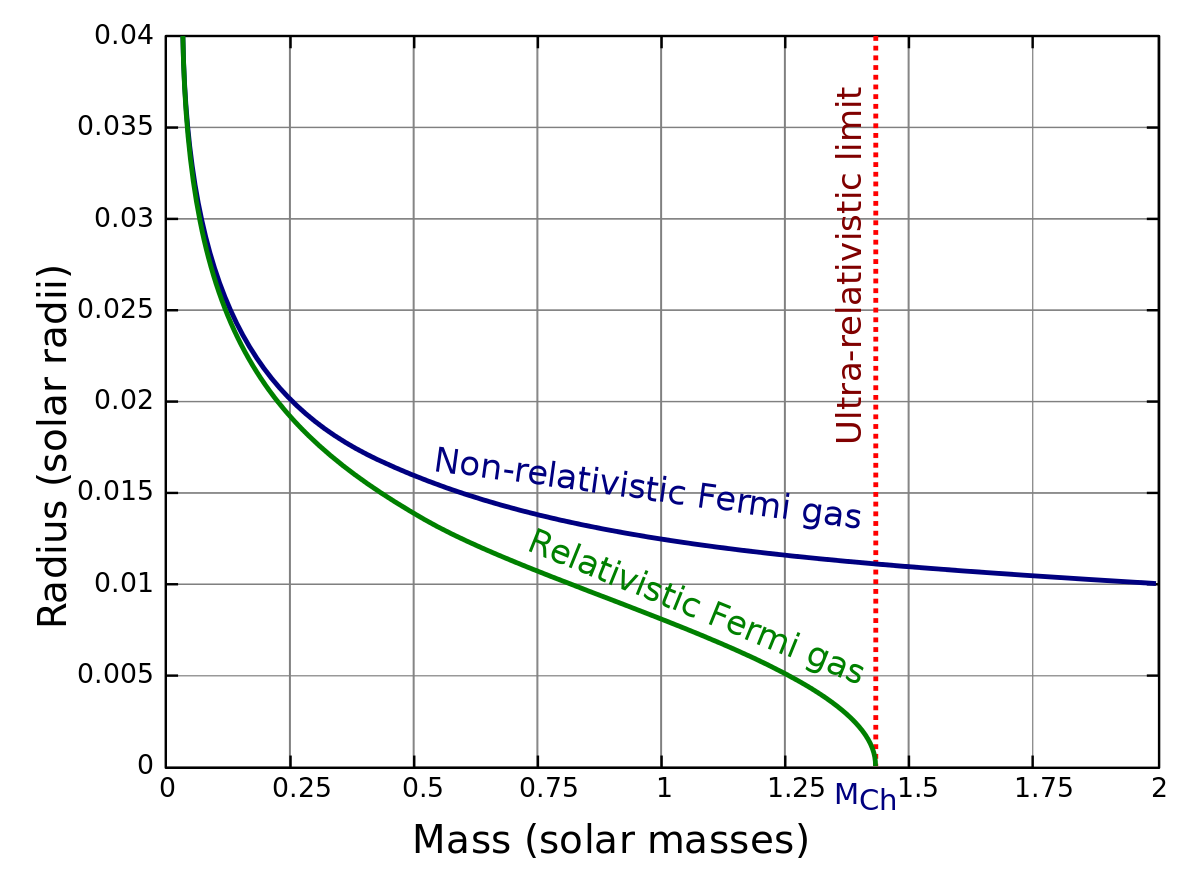

Le noyau d'IK Pegasi B pourrait être composé soit de carbone et d'oxygène, soit de néon et d'oxygène si la réaction de combustion du carbone s'est produite en au sein de son étoile progénitrice. Dans ce dernier cas, son manteau serait riche en carbone et en oxygène. Dans les deux scénarios, la couche externe de l'étoile est constituée presque exclusivement d'hydrogène : IK Pegasi B est donc une étoile de classe DA. En raison de sa masse atomique plus élevée, l'hélium de l'enveloppe aura migré sous la couche d'hydrogène. La gravité créée par la masse de l'étoile est intégralement compensée par la pression de dégénérescence des électrons, un phénomène quantique limitant la quantité de matière présente dans un volume donné.

La masse d'IK Pegasi B, 1,15 masses solaires, est élevée pour une naine blanche. Bien qu'IK Pegasi B n'ait pu être observé directement, son rayon peut être estimé à l'aide de la relation théorique reliant la masse et le rayon des naines blanches. Le rayon d'IK Pegasi B est d'environ 0,60 % celui du Soleil. Cette étoile contient donc une masse plus importante que celle du Soleil dans un volume proche de celui de la Terre : la densité de cette étoile est extrême.

Étant données sa masse et sa densité, la gravité de surface d'une naine blanche est élevée. Les astronomes la notent à l'aide du logarithme décimal de l'accélération de la gravité exprimée dans le système d'unités CGS et noté log g. La valeur de log g est égale à 8,95 pour IK Pegasi B. En comparaison, log g est égal à 4,44 pour le soleil (environ 30 000 fois moins).

Sa température effective de surface est estimée à environ 35 500 ± 1 500 K, ce qui en fait une source importante de rayonnement ultraviolet. En l'absence de compagnon, la naine blanche continuerait de se refroidir durant plus d'un milliard d'années tandis que son rayon resterait approximativement constant.