Île de l'Est - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Île de l'Est | ||

| ||

| Géographie | ||

|---|---|---|

| Pays |

| |

| Archipel | Îles Crozet | |

| Localisation | Océan Indien | |

| Coordonnées | ||

| Superficie | 130 km2 | |

| Point culminant | Mont Marion-Dufresne (1 050 m) | |

| Géologie | Île volcanique | |

| Administration | ||

|

| ||

| Collectivité d'outre-mer | Terres australes et antarctiques françaises | |

| District | Îles Crozet | |

| Démographie | ||

| Population | Aucun habitant | |

| Autres informations | ||

| | ||

| Îles de France | ||

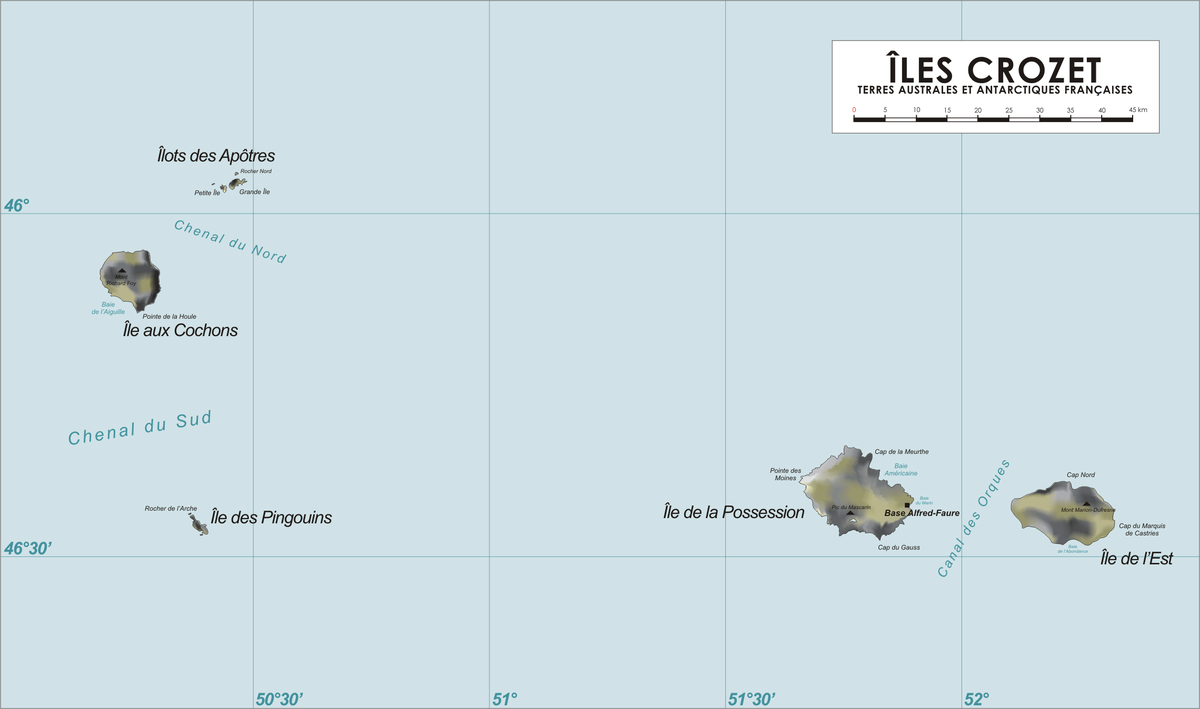

L'île de l'Est fait partie de l'archipel sub-antarctique des îles Crozet, appartenant aux Terres australes et antarctiques françaises.

Avec l'île de la Possession située 18 km à l'ouest, au-delà du canal des Orques, elle forme le groupe oriental de l'archipel.

Avec 140 km², l'île de l'Est est la deuxième plus grande île de l'archipel. Elle culmine au mont Marion-Dufresne à 1 050 m d'altitude, le point culminant des îles Crozet.

Volcanologie

La première reconnaissance volcanologique de l'île de l'Est a été effectuée en décembre 1975 et janvier 1976 par Jean Lameyre et Jacques Nougier,av ec un support hélico ALOUETTE 2 de l'Armée de l'AIR; L'île de l'Est est le reliquat d'un puissant strato-volcan fortement érodé par les glaciers quaternaires.

Le centre de l'appareil coïncide avec le centre de l'île. Son cœur (région du col des Rafales) est constitué par des brêches et dykes ayant subi un léger métamorphisme (épidote) injectés de roches plutoniques de type gabbro-diorite, mis en place il y a 8,75 millions d'années (Miocène). Le tout constitue la phase 1.

Dessus et en discordance, reposent d'épais niveaux d'agglomérats sur plus de 1000 mètres d'épaisseur (phases 2 et 3). Ces agglomérats sont armés par un réseau dense de filons et dykes qui constituent les reliefs déchiquetés des Monts Duclesmeur et Lesquin. La phase 3 s'achève il y a environ 1 million d'années (Pléistocène) par des émissions de laves basaltiques dont la composition varie de l'hawaiite à l'océanite.

L'activité terminale (phase 4) se caractérise par des cones stromboliens (notamment au Mont Marion). Elle est évaluée à moins de 200.000 ans (certains appareils à moins de 5.500 ans) c’est-à-dire contemporaine ou postérieure à la grande glaciation de calotte qui a recouverte l'île de l'Est, comme l'est aujourd'hui l'île Bouvet dans l'Atlantique Sud.

Cette glaciation a profité du réseau de failles et de dykes, de la nature friable des agglomérats pour modeler des vallées abruptes et courtes. Les falaises qui protègent l'île de toutes parts, sauf aux débouchés des vallées glaciaires, témoignent d'une intense érosion littorale.

En regard à son histoire volcanologique récente, on peut considérer l'île de l'Est comme potentiellement active, mais à un degré moindre que peut l'être la Possession ou les Cochons.

La pétrologie de l'île de l'Est est caractérisée par son complexe unique de roches plutoniques pour l'archipel des Crozet. Les séries de laves s'échelonnent chimiquement des océanites, ankaramites aux basaltes feldspathiques et hawaiites, c’est-à-dire qu'elles correspondent au fractionnement de laves alcalines issues d'une différentiation partielle et sous faible pression du manteau océanique.

- Voir : Carte géologique schématique de l'île de l'Est et données volcanologiques in Volcanoes of the Antarctic Plate and Southern Oceans par J. Nougier et J.W. Thomson, Edit. W.E.LeMasurier et J.W. Thomson, Antarctic Res. Series, Vol 48, American Geophysical Union (1990).