Jean-Baptiste de Lamarck - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

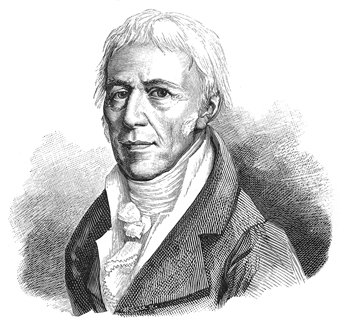

| Jean-Baptiste de Lamarck | |

|---|---|

| |

| Naissance | 1er aout 1744 Bazentin ( |

| Décès | 18 décembre 1829 à 85 ans Paris ( |

| Nationalité |

|

| Champs | naturaliste |

| Diplômé | études chez les Jésuites d'Amiens |

| Distinctions | 1778 - élu à l'Académie des sciences |

| modifier | |

Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, chevalier de Lamarck (1er août 1744, Bazentin, Somme – 18 décembre 1829, Paris) est un naturaliste français. Il est un de ceux qui ont pour la première fois utilisé le terme de biologie pour désigner la science qui étudie les êtres vivants.

Il est aussi le premier à proposer une théorie matérialiste et mécaniste de la vie et de l'évolution des êtres vivants. Sa théorie transformiste est fondée sur deux principes :

- la complexification croissante de l'organisation des êtres vivants sous l'effet de la dynamique interne propre à leur métabolisme ;

- la diversification, ou spécialisation, des êtres vivants en de multiples espèces, sous l'effet des circonstances variées auxquelles ils sont confrontés dans des milieux variés et auxquelles ils sont contraints de s'adapter en modifiant leur comportement ou leurs organes pour répondre à leurs besoins (cette modification n'étant pas le produit de leur volonté ou de leur désir, mais toujours de cette dynamique interne propre à la vie conçue ici comme un processus où les flux de matière nécessaires à la vie structurent la matière vivante et, par suite, les organismes).

Il est également un des rares évolutionnistes à avoir compris la nécessité théorique de l'évolution des êtres vivants.

Biographie

Enfance et formation

Il est né dans le village de [[buire sur ancre ]] d'une vieille famille noble, comptant de nombreux militaires.

Il poursuit des études chez les Jésuites d'Amiens, de 1755 à 1759, avant d'entamer une carrière militaire en 1761, sous le nom de Chevalier de Saint-Martin. Il devient officier sur le champ de bataille de Villinghausen, le 16 juillet de la même année.

Obligé de quitter l'armée en 1765, à la suite d'un accident, il travaille pendant quelque temps pour un comptable, puis il se consacre à des études de médecine et se passionne pour la botanique. En 1778, l'Imprimerie royale publie sa Flore française, où il donne des clefs dichotomiques permettant à chacun d'identifier les plantes. Cet ouvrage lui apporte une notoriété immédiate, et lui vaut d'être élu à l'Académie des sciences l'année suivante, avec l'appui de Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon. D'abord membre adjoint, il en devient titulaire en 1783 puis, enfin, pensionnaire, en 1790, année où, spécialiste de botanique, il n'hésite pas, à cinquante ans, à se reconvertir avec succès, en étant nommé professeur d'Histoire naturelle des Insectes et des Vers au Jardin du Roi.

Il participe, en 1793, à la transformation du Jardin du Roi en Muséum national d'histoire naturelle, sous l'impulsion de Lakanal. Il y devient professeur de zoologie, chargé d'enseigner la zoologie des invertébrés : c'est lui qui invente le mot « biologie » pour désigner la science des êtres vivants ; il fonde également la paléontologie des invertébrés.

Il passera plusieurs années à établir une classification raisonnée des animaux invertébrés, qui représentent environ 80 % du règne animal.

Deux ouvrages lui valent d'être considéré comme le fondateur du transformisme : Philosophie zoologique (1809) et l'introduction de l' Histoire naturelle des animaux sans vertèbres (1815-1822).

À propos de la réception de la Philosophie zoologique par l'empereur Napoléon, Arago relate l'anecdote suivante:

- L'Empereur […] passa à un autre membre de l'Institut. Celui-ci n'était pas un nouveau venu : c'était un naturaliste connu par de belles et importantes découvertes, c'était M. Lamarck. Le vieillard présente un livre à Napoléon.

- « Qu'est-ce que cela ? dit celui-ci. C'est votre absurde Météorologie, c'est cet ouvrage dans lequel vous faites concurrence à Matthieu Laensberg, cet annuaire qui déshonore vos vieux jours ; faites de l'histoire naturelle, et je recevrai vos productions avec plaisir. Ce volume, je ne le prends que par considération pour vos cheveux blancs. — Tenez ! » Et il passe le livre à un aide de camp.

- Le pauvre M. Lamarck, qui, à la fin de chacune des paroles brusques et offensantes de l'Empereur, essayait inutilement de dire : « C'est un ouvrage d'histoire naturelle que je vous présente », eut la faiblesse de fondre en larmes.

Il fut quatre fois veuf, et devint aveugle pendant les dix dernières années de sa vie.

La fin de sa vie

Durant plus d'un siècle, la plupart des textes historiques évoquent la misère de la fin de la vie de Lamarck. Pour Jean-Henri Humbert (1887-1967), Lamarck « dénué de ressources » doit céder son herbier au botaniste allemand Johannes August Christian Roeper (1801-1885). Plus près de nous, pour Jaussaud et Brygoo, « [Lamarck est] mort pauvre dans son logis du Muséum ». L'étude de Michel Guédès sur les revenus de Lamarck montre que celui-ci cumulait divers revenus (comme son traitement de professeur du Muséum, ses revenus de l'Académie des sciences, de la vente de ses ouvrages, etc.) qui atteignait la somme de 9 500 F de l'époque. Ses revenus n'égalaient certes pas ceux de Cuvier (puisque ceux-ci atteignait 41 200 F), mais lui permirent de vivre de façon tout à fait correcte.

Il meurt le 18 décembre 1829, à l'âge de 85 ans, dans sa maison au Muséum. Ses restes sont jetés à la fosse commune du cimetière Montparnasse. Comme évoqué ci-dessus, c'est pour certains auteurs le signe de sa misère. Pour Laurent, il faut mettre cela « sur le manque de piété filiale » de son fils, Auguste.