Pandémie de la grippe de 1918 - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

Note : cet article traite de l'évolution spatiotemporelle de l'épidémie de grippe espagnole de 1918-1919. Pour l'article général, voir Grippe de 1918.

La pandémie de la grippe de 1918 (souvent nommée la "grippe espagnole") a été une pandémie de grippe particulièrement virulente et contagieuse ayant fait 20 millions de morts.

Son nom semble venir du fait que seule l'Espagne -- non impliquée dans la Première Guerre mondiale -- publia librement les informations relatives à cette épidémie. Les journaux français parlaient donc de la grippe espagnole qui faisait des ravages en Espagne.

Deux souches, trois vagues épidémiques

- Un premier virus grippal, dit « virus père », serait apparemment apparu en Chine, inhabituellement contagieux. Cette souche a probablement sévi dès 1916, mais elle ne fut identifiée comme telle et suivie avec plus d’attention qu'à partir d'avril 1918 et jusqu'à juin 1918.

- Ce virus a ensuite muté en une souche particulièrement contagieuse et virulente dite « de la grippe espagnole », ayant connu une première extension épidémique aux États-Unis d'Amérique, et ayant décimé de 21 à 100 millions d'individus, selon les sources et estimations. Cette souche s’est répandue en deux principales vagues meurtrières : l'une de la mi-septembre à décembre 1918, l'autre de février à mai 1919.

D'épidémie à pandémie mortelle

Septembre 1918: l'épidémie américaine devient mortelle

C'est aux États-Unis, dans la région de Boston, aux environs du 14 septembre, que les premiers cas mortels d'une grippe qui sera bientôt tristement connue sous le nom de « grippe espagnole » furent signalés.

À compter de cette date, cette vague virale, bien qu'étant dans la lignée directe de la précédente, se caractérisa par une mortalité 10 à 30 fois plus élevée que les épidémies grippales habituelles, soit un taux de mortalité moyen de près de 3% des grippés.

Du fait de sa grande contagiosité, elle se répandit partout où les voyageurs contaminés, civils ou militaires, allèrent, au gré des transports ferroviaires et maritimes de cette époque, inconscients du danger et de la puissance meurtrière de ce qu'ils colportaient. Dès le 21 septembre 1918, dans l'ensemble du Nord-Est des États-Unis, des côtes américaines du golfe du Mexique, ainsi qu'en Californie et dans la majorité des grandes villes de l'Est américain, sont signalés des décès dus à la grippe : c'est le début d'une augmentation significative et anormale du nombre de cas mortels.

Dans le même temps, les premiers cas sont signalés en Europe, le virus y fut probablement apporté par le biais de renforts américains venus aider les armées alliées. Une semaine plus tard, début octobre 1918, c'est l'ensemble du territoire des États-Unis et de l'Amérique du Nord qui est atteint. Il aura suffi de 15 jours à ce virus pour être présent sur l'ensemble de ce continent Nord-Américain.

C'est alors seulement que l'épidémie prit réellement une ampleur considérable. En effet, si elle était déjà présente dans l'ensemble de ces territoires, le nombre de contaminés n'était pas encore très élevé. Et ce fut seulement une fois disséminée que le nombre de contaminés explosa.

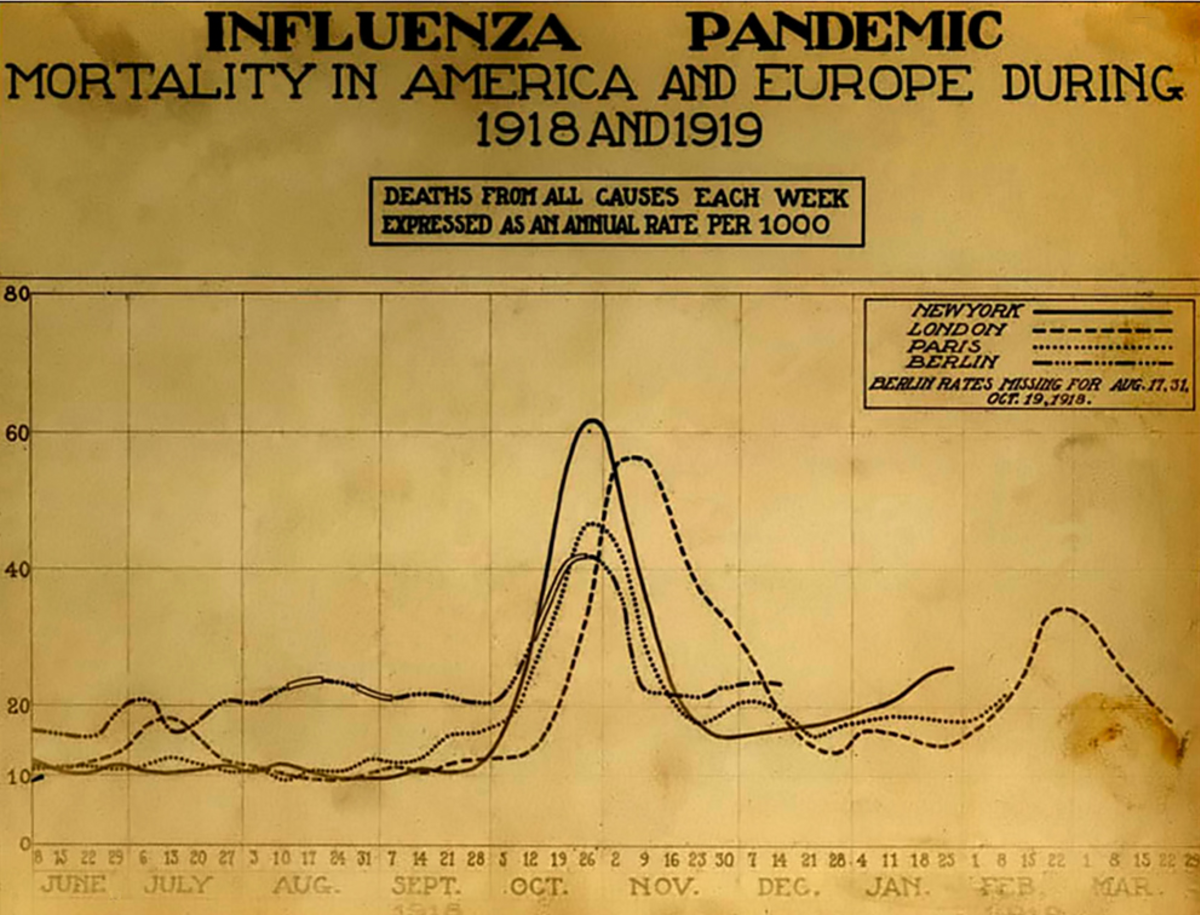

Aussi, comme le montre le graphique qui suit, ce fut le mois d'octobre 1918 qui vit le plus de cas mortels aux États-Unis : un taux de mortalité de près de 5 % chez les malades, soit, relativement à la population entière, du fait que 30 à 40 % de la population était atteinte, un taux de mortalité global de 2%. L'État américain, ainsi que la population, prirent soudainement conscience de l'importance de cette épidémie.

Sur le même schéma, ce serait bientôt l'Europe, puis le reste du monde qui succomberaient.

Les propriétés de cette grippe

Ce qu'il y a de surprenant, en premier lieu, chez ce virus, comme chez tous les virus de la grippe, c'est sa contagiosité. C'est cela qui lui permit de se propager à une telle vitesse, en lui permettant de devenir une pandémie mondiale.

En cinq jours, une petite ville (1 000 habitants), où seuls quelques cas étaient répertoriés, pouvait se trouver à genoux avec près de 200 grippés, cloués au lit, entraînant la mort de 20 à 40 de ces individus, ce qui représente jusqu'à 20% de mortalité. L'épidémie une fois arrivée en un lieu donné, du fait que les malades transportent et propagent le virus durant les deux premiers jours de leur infection, demeurent sans symptômes, toutefois le virus avait contaminé dès la première semaine, avant même les premiers morts, une impressionnante portion de la population. La morbidité (portion de cas de grippe dans une population) était extrême, près de 30 % de la population était atteinte après 15 jours. Un pic de mortalité était observé du 15e au 30e jour de l'épidémie, suivi d'une décroissance lente du nombre de cas. Ce n'était généralement qu'au bout de deux mois que l'épidémie s'essoufflait, poursuivant ailleurs son œuvre.

La virulence de cette épidémie avait également de quoi surprendre. La grande majorité des cas demeuraient bénins, les symptômes ne différant guère de ceux d'une grippe habituelle, avec les « atouts » de la première vague en plus (haute contagiosité). Et dans la plupart des cas, les symptômes ne durant que de trois à cinq jours, suivis d'une amélioration rapide. Il en fut tout autrement pour les cas graves. Après un ou deux jours de symptômes bénins, l'état du malade empirait rapidement : l'atteinte pulmonaire devenait alors évidente. Le malade, prostré, se plaignait de douleurs dans la poitrine, son visage devenait violacé, une mousse sanguinolente s'échappait de ses lèvres. En quelques heures, plus de la moitié de ces cas se terminèrent par la mort.

Dans l'ensemble, ce ne fut non pas la grippe en elle-même, mais les complications pulmonaires qui la suivirent qui furent ainsi la cause principale des cas mortels. Avec les grippes précédentes, seuls 1 % des grippés présentaient des complications pulmonaires plus ou moins graves, et parmi ceux-ci, seuls 1 % des cas était mortels. Avec cette vague de grippe espagnole, ce fut près de 15 à 30 % des grippés qui présentèrent des complications pulmonaires, et environ 10 % de ces cas eurent une issue fatale.

Soit, sur une population de 10 000 grippés, 100 complications pulmonaires, 1 décès pour les épidémies communes. Pour une épidémie de grippe espagnole, il y avait de 1 500 à 3 000 complications pulmonaires et de 150 à 300 décès.

Jusqu'à 300 fois plus de morts.

Il est à noter, et c'est une spécificité de cette grippe, la courbe de mortalité est anormalement haute pour la tranche d'âge de 20 à 40 ans, qui représenta 50 % des décès, avec un pic anormal de la mortalité vers 30 ans. Cette tranche d'âge étant habituellement et clairement la moins touchée.

Bien que les personnes plus âgées (notamment vers 60 ans), les adolescents et les nourrissons subirent une morbidité particulièrement élevée, ils ne subirent pourtant pas davantage de pertes (mortalité) qu'à l'accoutumée. Le nombre de complications pulmonaires ainsi que la mortalité restant étrangement faibles au regard de la virulence de cette épidémie et de leur grande vulnérabilité habituelle face aux grippes, telle celle de 1957, ou d'autres, même anodines.

La cause de ces anomalies de répartition de la mortalité, ainsi que de sa forte mortalité, plus encore celle des adultes, reste aujourd'hui encore inconnue.