Plasmide - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

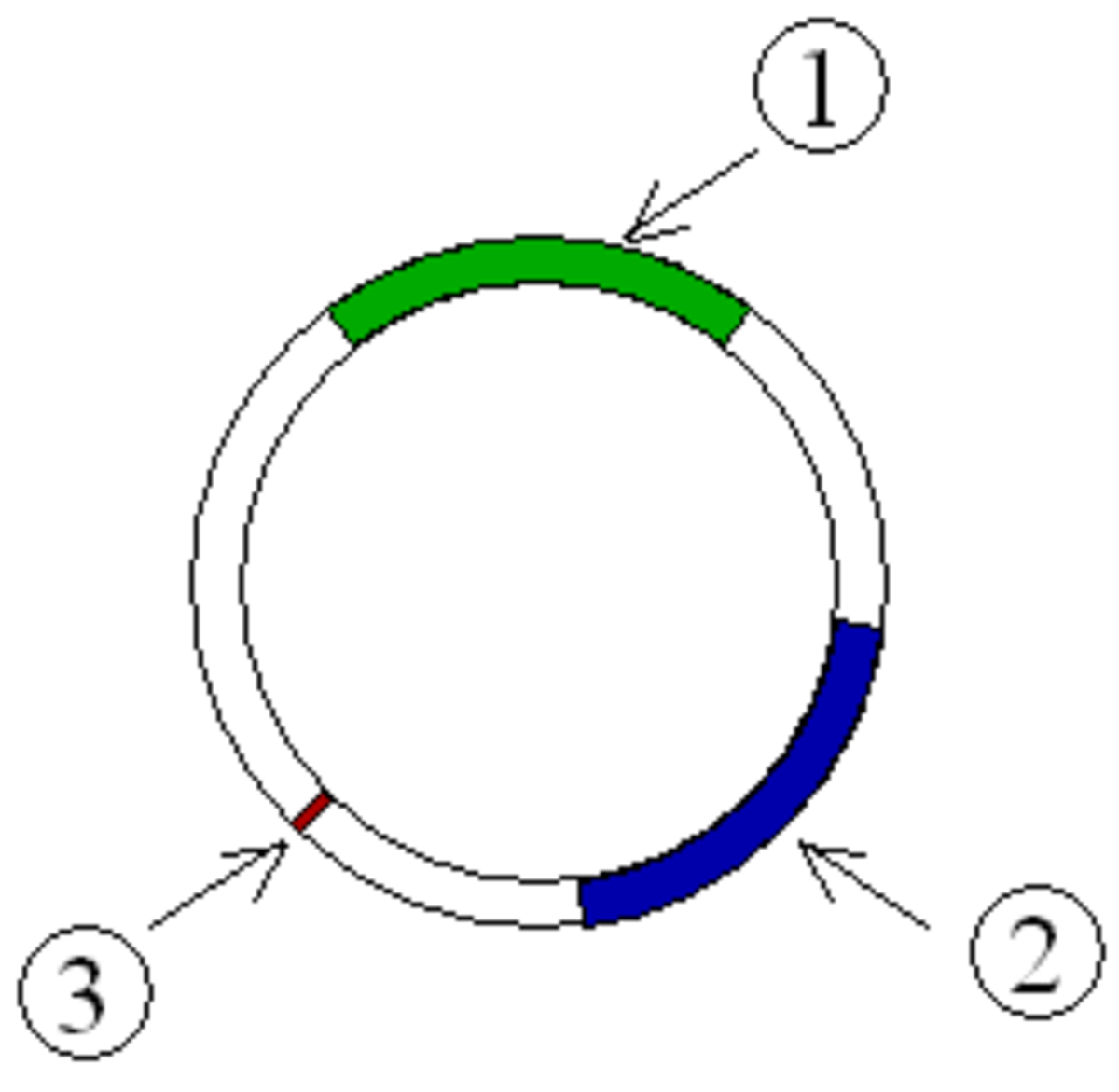

Fabrication de plasmides recombinants

À compléter

Propriétés codées par les plasmides

Les plasmides conjugatifs

Les plasmides conjugatifs sont les premiers plasmides qui ont été découverts chez la bactérie Escherichia coli dans les années 1950. On les appelle aussi facteurs de fertilité ou plasmides F. Ces plasmides confèrent à la bactérie hôte la capacité de synthèse de pili dit sexuels. Par l'intermédiaire de ces pili, la bactérie porteuse (donneuse) peut transférer une copie du plasmide F par processus de conjugaison bactérienne. Les plasmides F possèdent au minimum une origine de réplication et tous les gènes nécessaires à la synthèse des pili et du transfert du plasmide. Certains plasmides F sont des épisomes, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'intégrer dans le génome chromosomique.

Les plasmides de résistance

Les plasmides de résistance, appelés aussi plasmides ou facteurs R, codent des résistances aux antibiotiques et aux métaux lourds.

En 1959, au Japon, on a retrouvé chez les malades atteints de dysenterie bactérienne une insensibilité à tout traitement antibiotique. En fait, la bactérie responsable, Shigella dysentariae, portait des gènes de résistance à plusieurs antibiotiques encore jamais rencontrés. Par la suite, on en a retrouvé chez d'autres bactéries (comme E. coli) et ces plasmides furent baptisés R Factor pour facteurs de résistance (R factors que l'on considérait comme des éléments constitués de RTF Factors ou resistance transfer factors. Ces descriptions réalisées par des équipes japonaises (et publiées en japonais) ont été synthétisées dans un article écrit par Watanabe en 1963 ayant fait date dans l'histoire de la microbiologie, puisqu'il ouvrit la voie à la découverte des plasmides dont la première description fut réalisée par Joshua Lederberg et coll.

Ces plasmides peuvent protéger la cellule par différents moyens que sont la modification de cible (la cible de l'action d'un antibiotique se voit modifiée, rendant la bactérie résistante à cet antibiotique), la résistance enzymatique (la bactérie produit une substance -une enzyme- capable d'inactiver directement l'antibiotique en la dénaturant, l'hydrolisant etc. (c'est le cas par exemple des bêta-lactamases), imperméabilité de l'enveloppe cellulaire (par modification des porines) et efflux actif (lié à des pompes d'efflux) -ces deux mécanismes ayant pour effet d'empêcher la pénétration intra-cellulaire de l'anitbiotique ou de favoriser son extrusion active hors du micro-organisme).

Les plasmides métaboliques

Les plasmides métaboliques portent des gènes permettant l'utilisation de certains nutriments. Chez E. coli, les gènes portés par ces plasmides sont par exemple : l'utilisation du citrate comme source de carbone, la production de soufre, l'hydrolyse de l'urée. Chez les salmonelles on a observé la dégradation du lactose ce qui est totalement inhabituel chez ce genre bactérien. La plupart de ces plasmides codent la synthèse d'une ou de plusieurs enzymes.

Les plasmides de virulence

Il s’avère que les bactéries pathogènes hébergent très souvent des plasmides conjugatifs qui participent à la pathogénicité. Les plasmides de virulence portent des gènes codant des facteurs de virulence, ayant un rôle dans le pouvoir pathogène des bactéries. Par exemple les Escherichia coli entérotoxigéniques (ETEC) responsable de la diarrhée du voyageur (ou tourista) hébergent au moins deux plasmides, l'un portant les gènes codant un facteur de colonisation, l'autre codant des toxines.

De même, les déterminants du pouvoir invasif des Shigella sont portés par un plasmide (pInv). Chez d'autres bactéries pathogènes (par exemple Salmonella), ces plasmides codent un complexe protéique situé sur la paroi de la bactérie : c'est le complexe pili-adhésine qui permet à la bactérie d'adhérer sur des récepteurs hydrocarbonés situés à la surface de certaines cellules eucaryotes notamment les entérocytes. Certains plasmides codent des facteurs tumorigènes ; c'est notamment les cas pour la « galle du collet » due à un plasmide Ti (pour tumor inducing) hébergé par les bactéries du genre Agrobacterium.

Les plasmides de bactériocines

Ces plasmides codent la synthèse d'une protéine extracellulaire dont la biosynthèse est létale pour la bactérie productrice ainsi que pour les autres bactéries non-productrices environnantes. Cependant, ces plasmides codent aussi une deuxième protéine intracellulaire de résistance à cette première toxine. Les bactériocines agissent sur des fonctions vitales de la bactérie.

Chez E. coli, on trouvera différentes catégories de bactériocines (colicines codées par les plasmides col) et par exemple le gène colE1 code une endonucléase et le gène colE3, une ribonucléase qui inactive les ribosomes.