SN 2006gy - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Mécanisme d'émission de la supernova

Le principal problème qui apparaît pour interpréter la luminosité de la supernova, est celui du processus qui a permis de convertir autant d'énergie sous forme lumineuse. À l'heure actuelle (mai 2007), trois options sont envisagées :

- rayonnement de recombinaison de l'hydrogène, ou rayonnement thermique de l'enveloppe éjectée ;

- interaction entre la matière éjectée et l'environnement immédiatement proche de la supernova ;

- quantité très importante de nickel-56 produit lors de l'explosion, dont la désintégration radioactive est responsable de la luminosité.

La dernière explication est celle qui apparaît la plus réaliste par les auteurs la proposant, mais en tout état de cause, tous ces mécanismes pointent vers une masse considérable de l'étoile progénitrice, chose a priori difficile à réconcilier avec une supernova de type II, possédant encore de l'hydrogène.

Type de la supernova

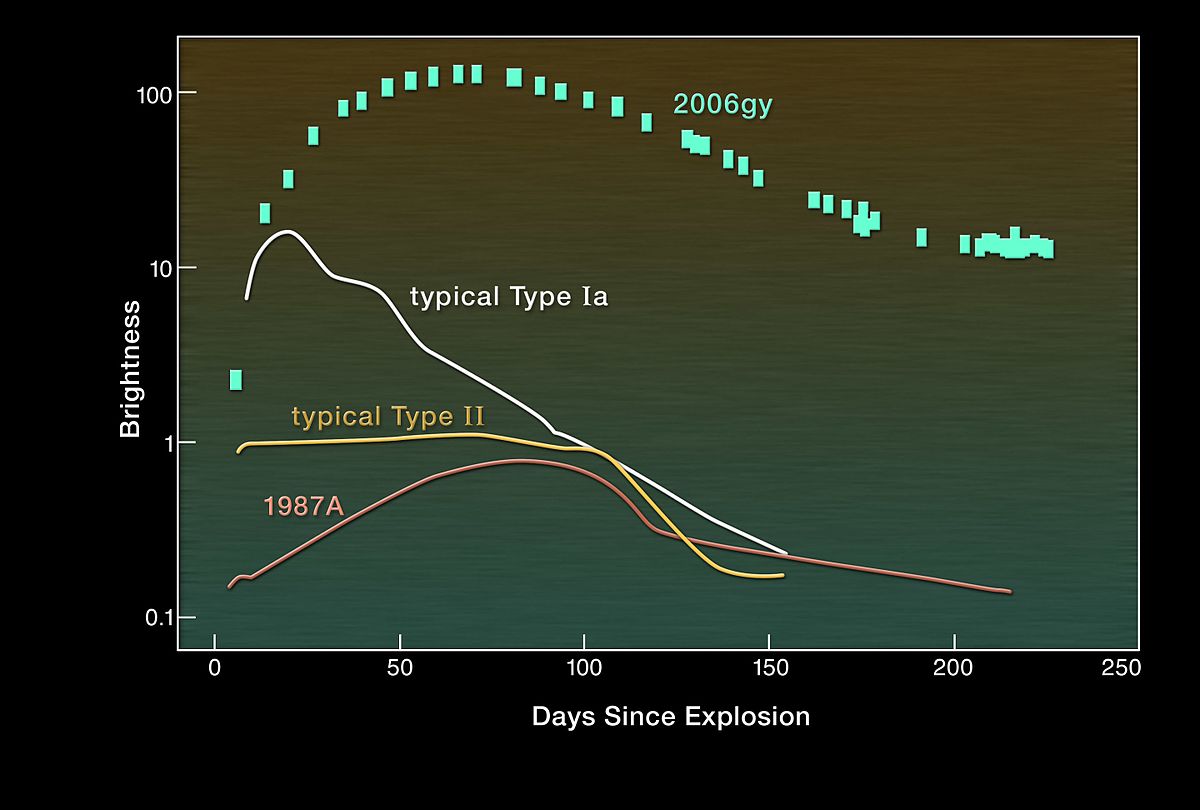

La supernova présentant des raies d'hydrogène, elle est considérée de type II. Des raies d'hydrogène étroites (« narrow » en anglais) présentes tôt dans le processus d'explosion en font a priori une supernova de type IIn. Cependant, les supernovae de type II sont censées être moins lumineuses que celles de type I (magnitude absolue typique de -19,4 pour les type I, contre -18,5 pour les type II). Au maximum, sa magnitude est inférieure de 2,5 par rapport à une supernova de type I classique, et de 3,5 par rapport à une supernova de type II, soit une luminosité respectivement 10 et 25 fois plus importante. Ce rapport de luminosité devient encore plus considérable 120 jours après l'explosion, où SN 2006gy est encore à une magnitude de -21, contre aux alentours de -16 pour une supernova ordinaire, soit un rapport 100 en luminosité. L'énergie totale rayonnée est estimée à 1044 joules. Cette énergie n'est pas démesurée en elle-même : c'est par exemple l'ordre de grandeur de l'énergie cinétique communiquée à la matière éjectée par une supernova ordinaire (voir Rémanent de supernova). Ce qui est atypique, c'est qu'une telle énergie soit rayonnée par l'explosion, alors que d'ordinaire elle est environ 100 fois plus faible.

Hypothèse sur la nature du progéniteur

Une étoile massive de plus de 40 masses solaires est censée perdre son enveloppe externe lors de sa phase de géante rouge (voir Évolution stellaire). Ce faisant, elles se transforment en étoiles Wolf-Rayet, et finissent leur vie en supernova. Du fait de l'absence d'hydrogène, de telles supernovae sont de type Ib ou Ic. Le spectre de SN 2006gy présente des raies signalant la présence d'hydrogène, étant de fait de type II. Du fait de la considérable luminosité de l'événement, il s'agit très probablement d'une étoile massive, mais n'ayant pas perdu son enveloppe d'hydrogène. De telles situations sont considérées comme s'étant produites à des époques anciennes de l'histoire de l'univers. En effet, la perte de masse subie par les étoiles massives est principalement due à la présence de « métaux » en leur sein, et de la capacité de ceux-ci de générer des vents stellaires. Les étoiles de première génération ne possèdent pas de tels éléments, et l'on ne s'attend pas à ce qu'elles génèrent de vents stellaires suffisants pour éjecter leur enveloppe. Dans une telle configuration, le cœur de l'étoile, encore très massif au moment des réactions nucléaires tardives, peut subir une instabilité due à la création massive de paires électrons-positrons. Cette hypothèse avait été suggérée dès la fin des années 1960 par Z. Barkat et ses collaborateurs, ainsi que Gary S. Fraley, et se caractérise par le fait que le cœur de l'étoile ne s'effondre pas sur lui-même comme dans une supernova à effondrement de cœur, mais est lui aussi soufflé par l'explosion sans former de résidu compact tel une étoile à neutrons ou un trou noir. L'observation de SN 2006gy pourrait alors s'interpréter comme la manifestation d'un tel phénomène dans l'univers actuel.

Il a aussi été proposé que l'explosion observée ne soit pas exactement celle d'une supernova, mais plutôt d'une quark nova, c'est-à-dire celle d'une étoile à neutrons qui s'effondrerait en une étoile à quark