Tour Saint-Nicolas - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Agencement

Rampe d’accès

La rampe d’accès, qui permet aujourd’hui d’accéder directement à la au , n’existait pas à l’origine, et n’a été construite qu’en 1695.

Les escaliers

La circulation à l'intérieur de l'édifice se fait par deux escaliers indépendant mais reliant l'ensemble des niveaux. Ils sont situés l'un dans le mur nord et l'autre dans le mur sud. Si l'un était condamné par l'assaillant, l'autre pouvait encore être utilisé. De plus la tour dispose d'un escalier à vis reliant directement le premier et le second étage. Il était facile de circuler dans la tour sans devoir traverser l'espace central, dont les quartiers du commandant.

Rez-de-chaussée

À l’origine, l’entrée de la tour était située au rez-de-chaussée. Elle était constituée d’un passage étroit défendu par un assommoir et pouvant être fermé par une herse et deux portes, dont une basculante.

En 1569, l’entrée a été déplacée à l’étage supérieur, et munie d’un pont-levis à chaîne et contrepoids qui franchissait une courtine formant coupure et au fond de laquelle s’ouvre l’ancienne entrée.

Finalement, une rampe d’accès prenant appui sur la courtine et permettant d’accéder directement au premier étage a été construite en 1695.

Salle du veilleur

Cette salle de petites dimensions au plafond orné de voûtes d’ogives aux culots sculptés servait à surveiller l’entrée du port.

Salle de l’armateur

La salle de l’armateur est une grande salle octogonale présentant une voûte sur croisée d’ogives aux culots sculptés. Elle faisait office de point d’attache à la chaîne qui servait à fermer l’entrée du port, et qui était actionnée depuis la tour de la Chaîne, sur l’autre rive.

Premier étage

Salle d’accueil

La salle d’accueil, située au , est accessible depuis la et donne sur la . Elle est également reliée à la , au par un escalier.

C'est une grande salle de forme octogonale qui présente une voûte sur croisée d’ogives. La pièce est traversée par deux oculi. Le premier est au centre de la voûte, à la croisée des ogives, et donne sur la , tandis que le second est au sol, au centre de la pièce, et donne sur la , au .

Cette pièce servait de salle de réception.

Salle de la vigie basse

Située au de la tour, la salle de la vigie basse est accessible depuis la et donne accès à un escalier vers la , au .

La pièce est dotée d’une voûte sur croisée d’ogives dont la clef possède un décor végétal, tandis que les culots sont décorés de représentations d’un armateur et de Saint-Nicolas.

Elle disposait autrefois d'une plate-forme extérieure en bois permettant de surveiller le trafic des navires. Les ouvertures permettant aux gardes d'accéder à la salle ont par la suite été transformées en meurtrières.

La salle abrite un important coffre datant du XVIIe siècle et qui était la propriété de l'un des capitaines de la tour.

Deuxième étage

Salle du troubadour

La salle du troubadour, au , est reliée par un escalier à la , au . Elle donne accès aux latrines, ainsi qu'à la par un couloir de défense.

De base trapézoïdale, elle présente une voûte à croisée d’ogives à clef de voûte désaxée. Elle doit son nom à la sculpture d’un musicien qui décore l’angle au-dessus de la cheminée.

Bien que son usage reste incertain, le fait qu’elle dispose d’un accès aux latrines laisse penser qu’elle a probablement été utilisée comme lieu de bain ou de détente.

Salle du capitaine

La salle du capitaine est située au et est reliée par un couloir de défense à la . Elle permet d'accéder à la . Elle est également reliée par un escalier au , au .

C'est une grande salle de forme octogonale et au sol percée en son centre d’un oculus donnant sur la , à l’.

Elle était autrefois le lieu de résidence du capitaine et de sa famille.

Salle des coussièges

La salle des coussièges est un renfoncement ouvert sur la qui donne également accès à l’.

Elle présente une voûte à double croisée d’ogives dont chaque culot est décoré d’un personnage sculpté, et est équipée de coussièges dans l’embrasure d'une grande fenêtre à meneaux donnant sur le Vieux-Port.

Étude du capitaine

L’étude du capitaine est accessible depuis la .

C’est une petite salle voûtée dont la clef de voûte représente un visage féminin avec sa coiffe.

Elle faisait probablement office de bureau du capitaine.

Chapelle

La tour dispose d’une chapelle, située au , à la verticale de l’entrée de la tour, jouant probablement un rôle de protection symbolique. Elle est directement reliée à la , au par un escalier, ainsi qu'au , par un autre escalier.

La salle possède une voûte sur croisée d’ogives qui repose sur d’anciennes sculptures qui peuvent encore se deviner. Elle est équipée d’un autel et d’un retable gothiques), ainsi que d’une piscine liturgique, petite cuve avec écoulement en puits perdu, servant à déverser les eaux de purification ayant servi au célébrant. Les participants prenaient place dans la grande pièce voisine et assistaient à la célébration à travers un hagioscope.

Troisième étage

Chemin de ronde

Le chemin de ronde est situé au , et donne accès au ainsi qu’à la . Il est reliée au par, à une extrémité un escalier vers la , et à l’autre extrémité un escalier vers la .

Le chemin de ronde présente un parapet ceinturé par des créneaux et des mâchicoulis, qui permettait aux soldats de défendre la tour tout en étant protégés des tirs adverses par les merlons. Arasé en 1651 pendant la Fronde pour laisser la place à des canons, le parapet n’a été restauré qu’au XIXe siècle.

À l’origine, une quatrième pièce prenait place au centre du chemin de ronde, et était recouverte d’un toit en poivrière, mais elle a été bombardée et détruite pendant la Fronde.

Petite salle des gardes

La petite salle des gardes servait d’abris et de lieu de repos entre deux rondes.

Couloir de surveillance

Quatrième étage

Salle de veille du capitaine

Cinquième étage

Terrasse

Éléments d’architecture

Les voûtes sur croisée d’ogives

L’architecture romane, qui précède le gothique, se caractérise par des arcs en plain cintre et des voûtes. Ces voûtes romanes sont massives et très lourdes, elles nécessitent des murs d’appui épais, le plus souvent renforcés par des contreforts accolés de place en place.

Avec l’architecture ogivale, le gothique amène une solution élégante aux problèmes de forces que connaît le roman. L’idée centrale de la croisée d'ogive, est de faire des voûtes qui reposent non pas directement sur des murs, mais sur ces ogives croisées, et les ogives elle-mêmes convergent vers des piliers. La poussée n’est plus répartie tout au long du mur, mais concentrée sur un point au sommet du pilier. Du coup, le mur lui-même ne sert à rien et peut être vidé (pour placer des vitraux, par exemple) et la poussée reçue au sommet des piliers peut être facilement compensée par des arcs-boutants.

L’arche

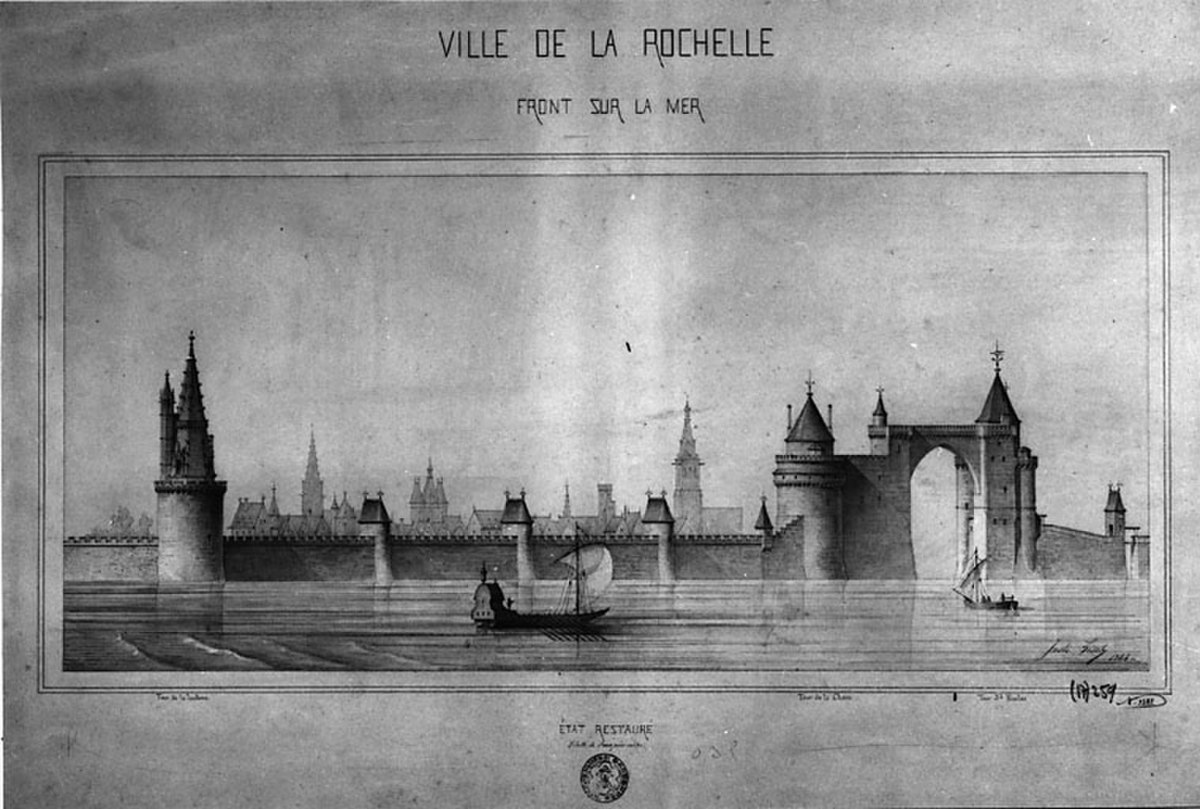

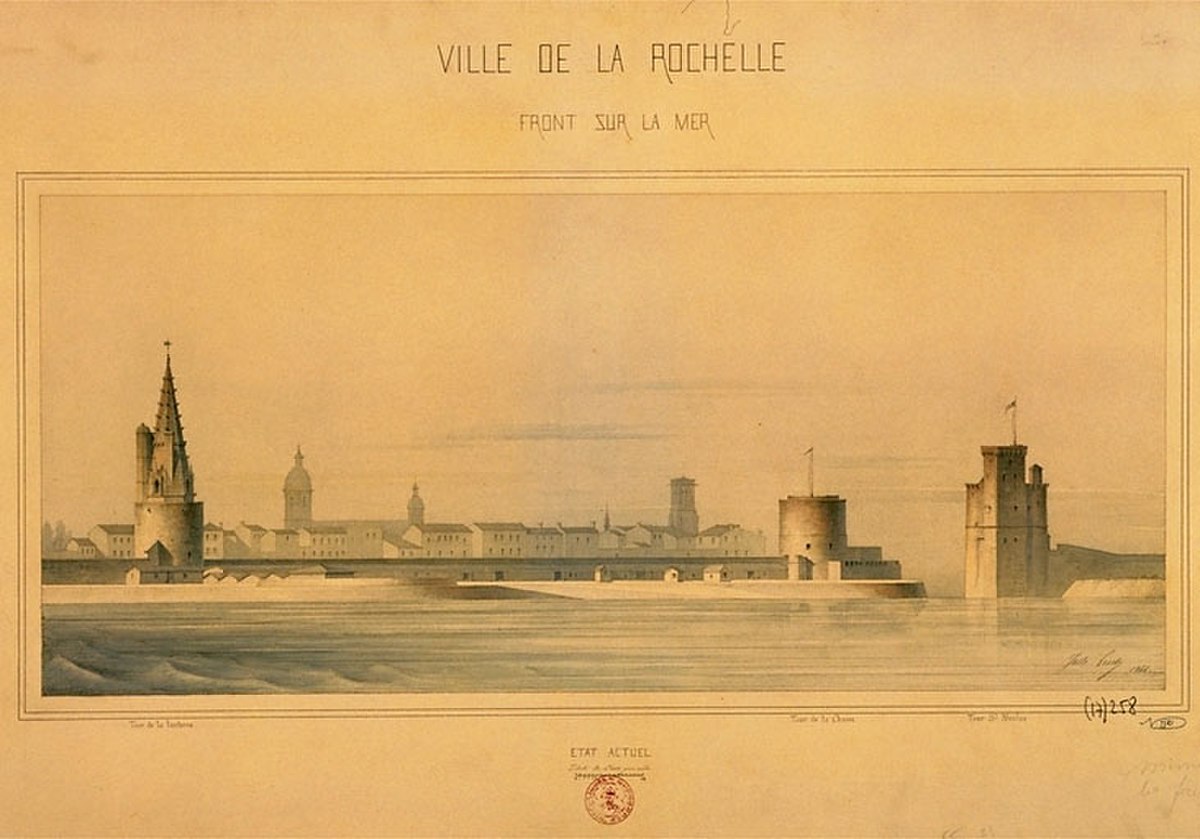

La naissance d’un arceau est encore apparent sur le flanc Ouest de la Tour Saint-Nicolas. L’architecte Juste Lisch, qui a procédé à la restauration des tours, a estimé qu’il s’agissait d’une amorce d’un immense arc surmonté d’une galerie crénelée qui devait relier la tour Saint-Nicolas à la tour de la Chaîne, et sous lequel passaient les bateaux entrant au port, permettant ainsi de former une ronde ininterrompue avec la crête de toute la fortification.

| Illustrations réalisées par Juste Lisch en 1864 et qui représentent, selon lui, les tours du Vieux-Port de La Rochelle avant qu’elles n’aient été endommagées, en les comparant à ce qu’elles étaient alors à son époque. | |

Au-dessus de la naissance de cet arc se trouvent trois pierres en encorbellement, qui devaient servir de point d’appui au cintre sur lequel devait reposer la construction. Juste Lisch émit l’hypothèse que l’arceau se soit effondré lorsque la tour s’est infléchie vers l’Est, ne trouvant plus le point d’appui qui le contre-boutait.

Eugène Viollet-le-Duc a d’ailleurs évoqué la chose dans son Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle : « À l’entrée du port de la Rochelle, il existe aussi une belle tour, dont les soubassements sont fort anciens et dont le couronnement date du XIVe siècle, qui défendait le chenal. Elle se reliait à un ouvrage élevé de l’autre côté du goulet fermé par une sorte de herse ».

En 1904, Émile Couneau a réalisé une aquarelle représentant l’arche telle qu'il imaginait qu'elle avait été.

Bien que peu de documents fassent particulièrement référence à cette fameuse arche, l'audace architecturale de l'ensemble permet facilement d’imaginer qu’une entreprise aussi hardie pour l’époque aurait très bien pu avoir été réalisée.

Les gargouilles

Voir aussi l’article sur les gargouilles

Les oculi

Les deux oculi qui percent les étages de la tour en leur centre servaient de monte-charge entre les étages, de porte-voix pour se parler d’un étage à l’autre ou d’assommoir pour lancer des pierres sur les assaillants qui aurait pénétré dans la tour.

En raison de l’inclinaison de la tour, le sol de la salle du capitaine a été réajusté à l’horizontale en 1372, ce qui a fait que les oculi ne sont plus exactement alignés.