Ville au Moyen Âge - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

La ville, phénomène spatial et social organisé, n'est pas une invention du Moyen Âge. Souvent prolongement ou réactivation d’une ville antique préexistante, les villes au Moyen Âge ont connu un essor important et des formes et des modes de développement originaux. Le concept de ville médiévale dans l’Occident a notamment été défini par comparaison avec celui de ville du monde arabe, peut-être avec exagération. Toutefois le développement du « fait urbain » durant cette longue période historique répond à des logiques opératoires sensiblement différentes selon de vastes ères culturelles et dont les aspects peuvent être étudiés comme des modèles distincts, d’où la spécificité, par exemple, de ce phénomène pour la Chine.

La ville médiévale en Occident

La ville au tournant de l'Antiquité et du Moyen Âge

Entre le IIIe et le Ve siècle, les villes de l'Empire romain se dotent de remparts pour se protéger des invasions barbares : à Rome, le Mur d'Aurélien, construit dans les années 270, vient renforcer la défense urbaine. Cependant, cette fortification n'empêche pas les Wisigoths (en 410) de piller la ville — cette date marquant, pour certains historiens, la fin de l'Antiquité et le début du Moyen Âge. La population urbaine diminue et une partie des riches propriétaires se réfugient dans leurs villas rurales fortifiées. Les peuples germaniques mettent à sac plusieurs cités en Occident comme dans l'Empire d'Orient. Paris est épargnée par les Huns en 451 mais Trèves est prise par les Francs en 440. Plusieurs villes sont abandonnées telles que Vieux-la-Romaine. Aussi la population urbaine se retranche et se place sous la protection de l'évêque. En France, les remparts du Mans présentent un exemple rare de conservation quasiment inchangé depuis leur édification.

L’essor urbain (vers 1000 – vers 1350)

À partir de l'an 1000, la croissance démographique et rurale et l'essor du commerce provoquent la renaissance des villes et leur extension. Le signe visible de ce renouveau urbain sont l'élargissement des enceintes et la création de nouvelles paroisses urbaines. À Paris, l'enceinte de Philippe Auguste est insuffisante. À Rouen, une troisième muraille est construite au nord et à l'est. Dans le Sud de la France, ce mouvement aurait commencé un peu plus tôt (Arles, ...).

- Voir les articles suivants :

- bastides

- Paris

- bourg

- commune

- Échevin

- corporation

- université

- beffroi

- halles

- cathédrale

À noter aussi les créations urbaines ex-nihilo nombreuses dans certaines régions, qui résultent de l’action des pouvoirs politiques, comme ce fut le cas des bastides dans le sud-ouest de la France.

Devant la difficulté à définir une communauté comme une ville, du fait de la grande variété des situations, les chercheurs actuels considèrent que la présence du couvent d'un ordre mineur (Franciscains, Dominicains) est l'indice le plus probant pour attribuer ce qualificatif de ville. Toutefois ce critère n'est valable qu'à partir du début du XIIIe siècle, date à laquelle sont apparus ces différents ordres.

La ville à la fin du Moyen Âge

Plusieurs villes françaises ont conservé une structure viaire et un aspect médiéval, par exemple Troyes, Rouen, Strasbourg, Metz, Lyon ou Vitré.

Les villes sont organisées autour de la cathédrale (ville ecclésiale) ou du château (ville castrale) ; sont protégées par leurs murs (remparts).

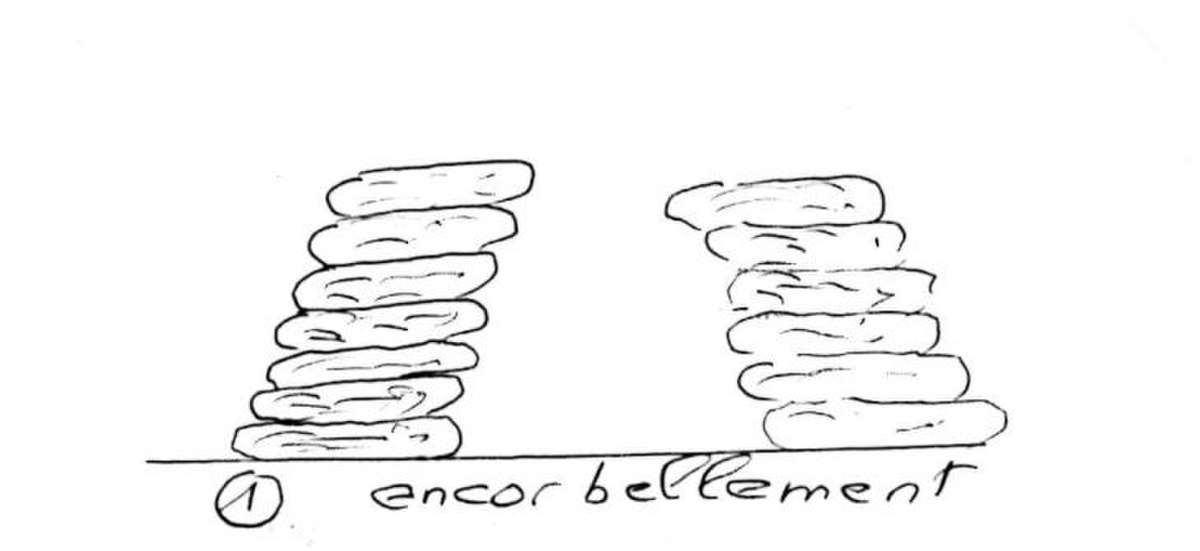

Au cours du bas Moyen Âge, la population des villes explose, la ville fortifiée (le bourg) devient trop étroit, on construit alors hors des murs (faubourgs, litérallement « faux bourgs ») protègé par de nouvelles enceintes suivant une une évolution radio-concentrique. Le tissu urbain se densifie, l’espace public y est très réduit et se limite aux voies et à quelques parvis. Les villes doivent faire face à des problèmes d'hygiène (absence d'égouts, maladies, rats…).