?il - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Diversité des yeux dans le monde animal

| L'oeil d'une grive litorne | Un œil de crocodile |

La crevette-mante est réputée pour avoir l'œil le plus complexe du règne animal.

Détection de la lumière

Chez tous les animaux, les yeux détectent la lumière grâce aux opsines. Cependant, les cellules nerveuses spécialisées dans la sensibilité à la lumière, les cellules photoréceptrices, sont très diverses. On distingue deux grandes catégories de photorécepteurs: les récepteurs rhabdomériques et les récepteurs ciliés.

Les récepteurs rhabdomériques

Les récepteurs rhabdomériques, ou rhabdomes, sont des cellules photoréceptrices caractérisées par la présence de microvillosités sur la membrane réceptrice porteuse de molécules d'opsines, permettant l'augmentation de la surface de perception de la lumière. Ces récepteurs sont présents dans l'ensemble du vivant, mais sont trouvés préférentiellement chez les protostomes. Certains de ces récepteurs ont changé de fonction au cours de l'évolution, et ne participent plus au fonctionnement de l'œil, mais peuvent jouer un rôle dans la synchronisation des rythmes circadiens, par exemple.

Lors de l'excitation de l'opsine dans les récepteurs rhabdomériques, la protéine G activée déclenche à son tour l'activation du phosphatidylinositol membranaire, et libère un second messager, l'inositol triphosphate. L'activation de ce second messager a pour conséquence l'ouverture des canaux sodiques et donc la dépolarisation de la membrane plasmique.

Les récepteurs ciliés

Formation d'une image

Il existe deux grandes catégories d'yeux dans le monde animal, apparues chacune de nombreuses fois indépendamment au cours de l'évolution. Dans ces deux types, l'image peut-être formée soit par ombrage, soit par réfraction, soit par réflexion.

Les yeux simples ou camérulaires

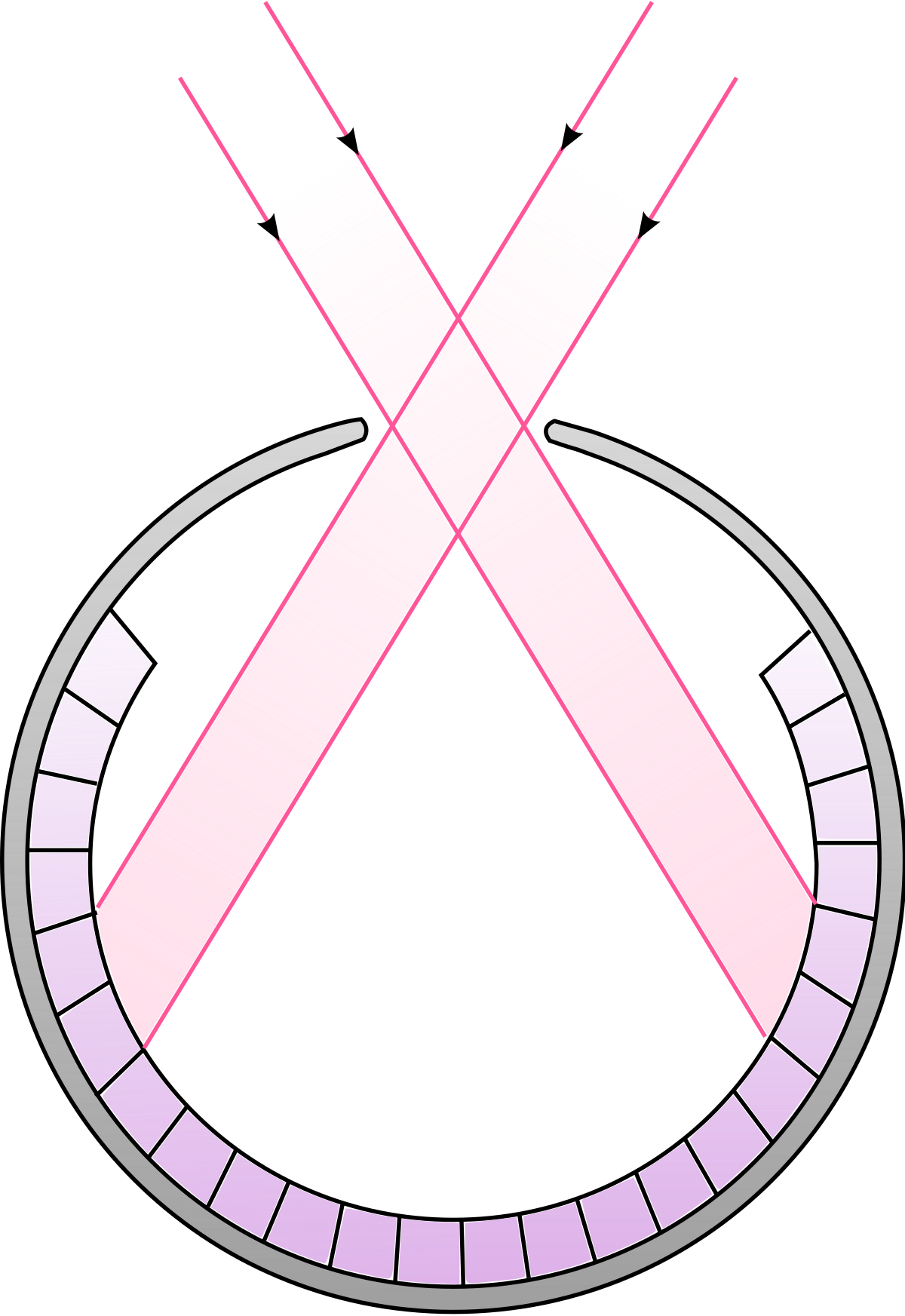

Les yeux simples ne possèdent qu'une chambre de photorécepteurs, et s'opposent en cela aux yeux composés. L'image peut se former par ombrage comme chez le nautile, par réfraction comme chez les vertébrés ou par réflexion comme chez la coquille Saint-Jacques.

Le nautile est le seul exemple d'animal possédant un œil simple fonctionnant par ombrage. Cet œil, fonctionnant alors comme un sténopé, est alors qualifié d'œil en trou d'épingle (pinhole eye en anglais). Il est constitué d'une rétine concave de cellules photoréceptrices entourée par une couche de cellules pigmentées empêchant l'entrée de la lumière sauf au niveau d'un trou de faible diamètre (trou d'épingle) faisant face à la rétine. Ainsi, les rayons provenant d'une même direction n'excitent qu'un faible nombre de photorécepteurs, lesquels sont regroupés sur la rétine. Ce système permet donc d'identifier la direction des rayons lumineux et donc de former une image. Cependant, la seule manière d'augmenter la résolution de l'image dans ce système est de diminuer la taille du trou d'épingle permettant l'entrée de la lumière, et donc de diminuer la quantité de lumière admise, c'est-à-dire la sensibilité de l'œil. La taille de l'ouverture peut varier de 0,4 à 2,8mm , ce qui permet au nautile de privilégier la sensibilité ou la résolution en fonction des conditions environnementales.

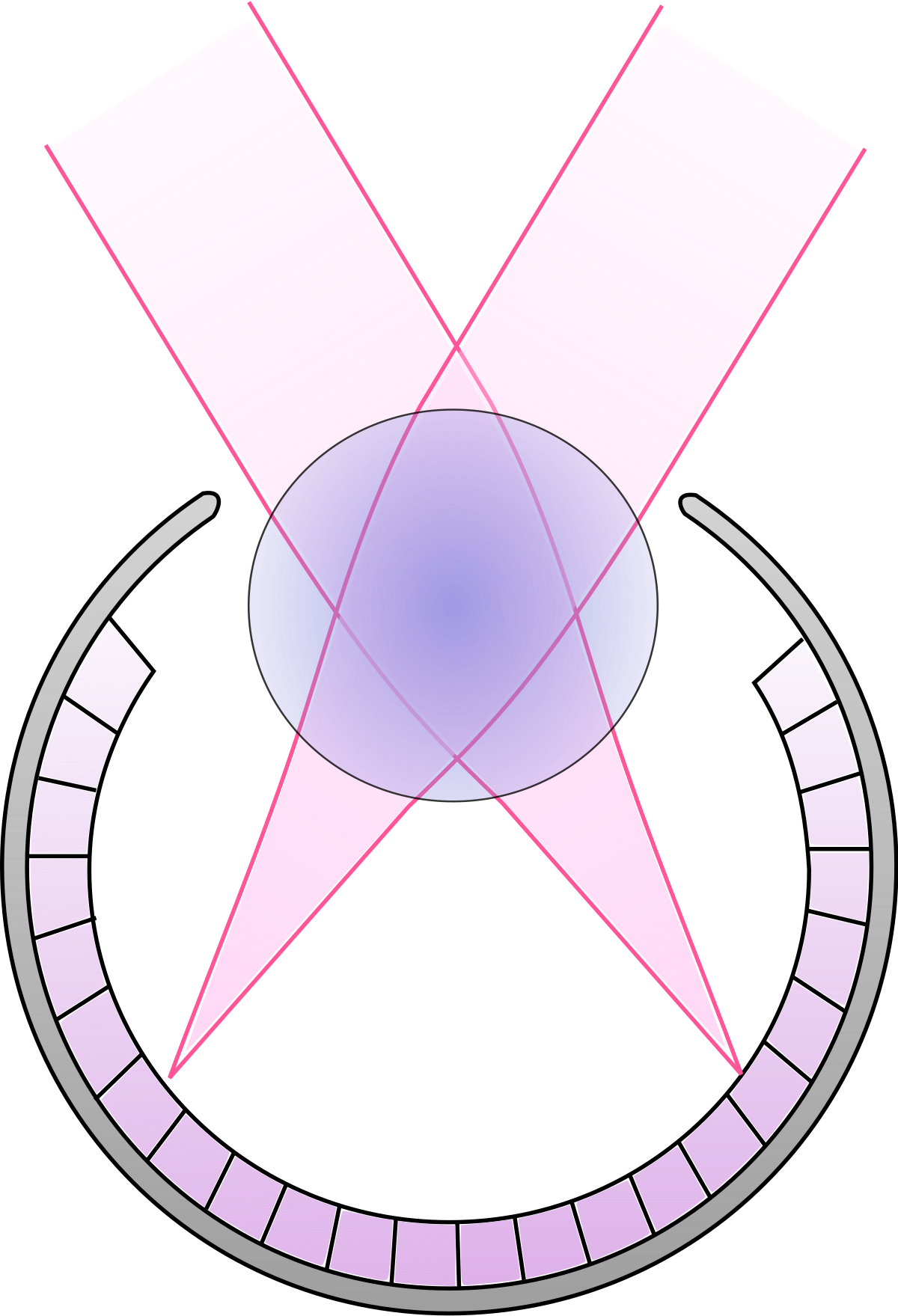

Chez les vertébrés et certains mollusques, l'image est formée par réfraction grâce à la disposition de matériau transparent à indice de réfraction élevé devant la rétine. Cette structure permet de dévier les rayons lumineux et de concentrer tous les rayons provenant d'une même direction sur une zone limitée de la rétine et donc de former une image. C'est la lentille qui joue le rôle de structure réfractrice chez les poissons et les Mollusques. La lentille est généralement sphérique en milieu aquatique. Les lentilles des poissons et des céphalopodes sont caractérisées par un gradient croissant d'indice de réfraction de l'extérieur vers l'intérieur (lentille Mathésienne), ce qui permet une focalisation correcte des rayons lumineux. Cependant, certains gastéropodes et annélides possèdent des lentilles homogènes, et leur vision reste relativement floue. La lentille Mathésienne est apparue indépendamment chez les Vertébrés et les Céphalopodes. Chez les vertébrés terrestres, la lentille a perdu une partie de son pouvoir réfractaire, et la cornée est responsable des 2/3 de la réfraction de la lumière. Certaines larves d'insectes possèdent aussi des yeux simples à réfraction cornéale, comme la larve du coléoptère cicindela.

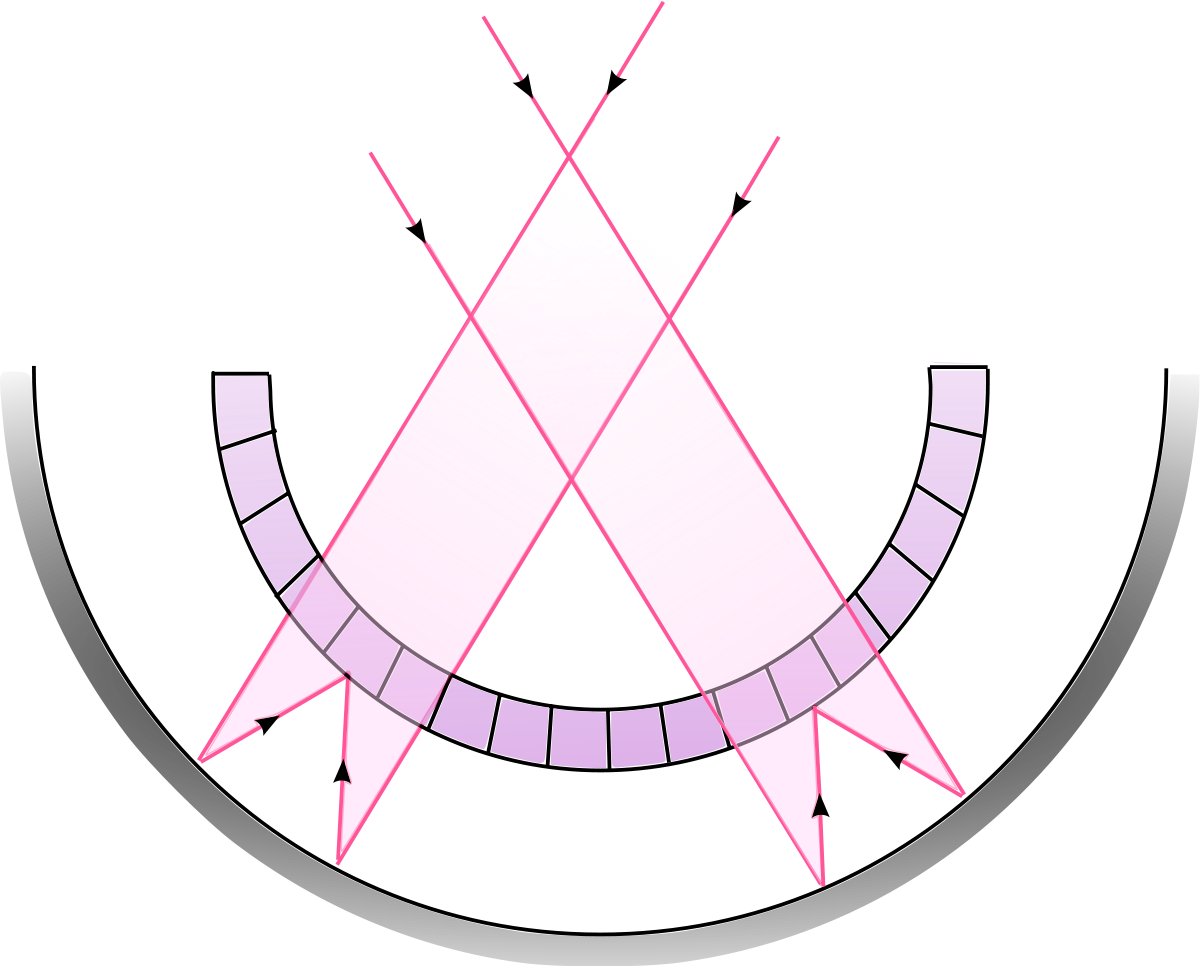

Les yeux de la coquille Saint-Jacques forment une image par réflexion. Un couche réflectrice concave est placée derrière la rétine et joue le rôle de miroir. Les rayons provenant d'une même direction sont ainsi réfléchis différemment selon leur incidence par rapport au miroir et sont concentrés sur un faible nombre de photorécepteurs, permettant la formation d'une image. On trouve aussi des structures photosensibles contenant un miroir chez certains rotifères, plathelminthes et copépodes, mais la taille de ces structures n'est pas suffisante pour permettre la formation d'une image.

Les yeux composés

Les yeux composés des arthropodes (notamment chez les insectes et les crustacés) sont constitués d'un ensemble de récepteurs (jusqu'à 30 000 chez certains coléoptères) sensibles à la lumière qui sont appelés des ommatidies. On appelle plus vulgairement l'œil composé : œil à facettes. Pour les copépodes il y a, dans la plupart des cas, un œil impair, médian, qui correspond à l'œil de la larve Nauplius. Il est alors couramment appelé œil nauplien.

Perception des couleurs

Certains mammifères comme le chat ou certains rapaces nocturnes sont nyctalopes. La bande spectrale visible varie selon les espèces. Ainsi certains mammifères (rats), oiseaux (oiseaux-mouches, hirondelles, pigeons...), arthropodes (langoustes, abeilles...), reptiles (gecko, tortue...) et poissons (truite...) semblent voir les rayons ultraviolets.

Certains serpents "voient" dans l'infrarouge mais grâce à leurs fossettes. La vision des couleurs diffère aussi selon les espèces ou les individus.

Perception de la polarisation de la lumière

Nombre et position des yeux sur l'animal

Chez les prédateurs comme les chats ou les rapaces, les yeux sont placés l'un à côté de l'autre ce qui permet, en vision binoculaire, de mieux percevoir les distances des proies situées en face d'eux ; à l'inverse, les yeux d'autres animaux comme les lapins ou les souris sont généralement placés de part et d'autre de la tête ce qui permet de couvrir un plus grand champ visuel et de mieux détecter la présence d'un danger dans l'environnement.