Inductance - Définition

L'inductance d’un circuit électrique est un coefficient qui traduit le fait qu’un courant le traversant crée un champ magnétique à travers la section entourée par ce circuit. Il en résulte un flux du champ magnétique à travers la section limitée par ce circuit.

L’inductance est égale au quotient du flux de ce champ magnétique par l’intensité du courant traversant le circuit. L’unité de l’inductance est le Henry (H).

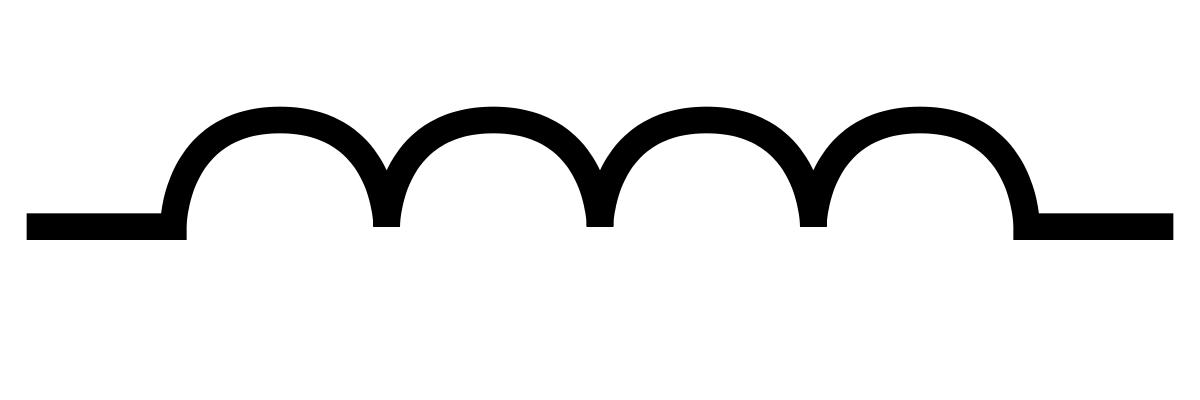

Par extension, on désigne par inductance tout circuit électrique ou dipôle électrique qui par sa construction a une certaine valeur d’inductance (grandeur physique). Ces dipôles sont généralement des bobines, souvent appelées inductances ou self par abus de langage (ou métonymie) comme pour la résistance.

Inductance propre

En anglais self inductance qui a donné le mot self

La définition la plus courante d'inductance propre est la suivante : La surface circonscrite par un circuit électrique parcouru par un courant I est traversée par le flux du champ magnétique (appelé autrefois flux d’induction)

Il est important de préciser que le flux

Malgré sa popularité, cette définition présente deux inconvénients. Le premier est que la définition de l'inductance est donnée en fonction du flux

Une deuxième définition qui ne présente pas ces inconvénients est :

où :

-

-

-

-

Les signes sont tels que le terminal du circuit ou composant par lequel le courant qui rentre augmente est positif par rapport à l'autre. Cette phrase peut se lire dans l'autre sens : quand on applique une tension à une inductance, le courant qui rentre par l'extrémité positive augmente avec le temps.

Dans la réalité, ce n'est qu'en utilisant cette définition que l'on peut mesurer la valeur de l'inductance d'un circuit et, à partir de là, déterminer le flux magnétique équivalent qui traverse la " surface circonscrite " équivalente.

Cette définition est valable pour des inductances non linéaires (p.e.: des inductances à noyau ferromagnétique). Mais la valeur dépendra de la valeur du courant et, peut-être, de son histoire (hystérésis)).

Une partie du flux produit par le courant traverse le câble lui-même. Il convient donc de distinguer l’inductance externe et l’inductance interne d’un circuit. L’inductance interne d’un câble diminue lorsque la fréquence du courant augmente à cause de l’effet pelliculaire ou effet de peau. En pratique, l'effet de peau est presque complet à partir d'une ou deux dizaines de kilohertzs et l'inductance ne varie plus.

Inductance mutuelle

Lorsqu’un circuit 1 traversé par un courant noté

La valeur de cette mutuelle inductance dépend des deux circuits en présence (caractéristiques géomètriques, nombre de spires) mais aussi de leur position relative : éloignement et orientation.

Le dipôle " Inductance ", ou bobine

Son symbole dans les schémas est L. Une inductance L est un dipôle tel que :

Cette relation vient de l’expression du flux du champ magnétique et de la loi de Faraday qui seront vues en magnétostatique :

-

Cette équation montre que l’intensité du courant traversant une inductance ne peut pas subir de discontinuité, cela correspondrait en effet à une tension infinie à ses bornes, donc à une puissance infinie.

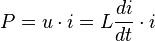

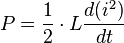

Puissance instantanée

Remarque : On ne peut stocker que de l'energie. Le terme puissance emmagasinée est donc un abus de langage qui correspond en réalité à la puissance que l'on fournit à l'inductance et qui vient augmenter l'énergie emmagasinée dans cette dernière.

La puissance instantanée fournie à l'inductance est égale à :

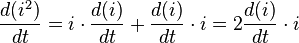

En utilisant la transformation mathématique suivante :

on obtient la relation :

la puissance instantanée fournie à une inductance est liée à la variation du carré de l’intensité qui la traverse : si celui-ci augmente, l’inductance emmagasine de l'énergie. Elle en restitue dans le cas contraire.

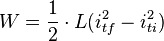

L’énergie échangée entre 2 instants ti et tf vaut :

Il en résulte qu’il est difficile de faire varier rapidement le courant qui circule dans une bobine et ceci d’autant plus que la valeur de son inductance sera grande. Cette propriété est souvent utilisée pour supprimer de petites variations de courant non désirées.

L’effet de l’inductance face aux variations du courant est analogue en mécanique à l’effet de la masse face aux variations de la vitesse : quand on veut augmenter la vitesse il faut fournir de l’énergie cinétique et ceci d’autant plus que la masse est grande. quand on veut freiner, il faut récupérer cette énergie. Débrancher une bobine parcourue par une intensité, c’est un peu arrêter une voiture en l’envoyant contre un mur.

Précaution d’emploi

Il ne faut pas dépasser en valeur instantanée la valeur maximale de l’intensité prescrite par le constructeur. En cas de dépassement, même très bref, on risque de " saturer " le circuit magnétique, ce qui provoque une diminution de la valeur de l’inductance pouvant entraîner une surintensité.

Puissance en régime sinusoïdal

Une inductance idéale (dont la résistance est nulle) ne consomme pas de puissance active. En revanche, il y a stockage ou restitution d’énergie par la bobine lors des variations de l'intensité du courant.

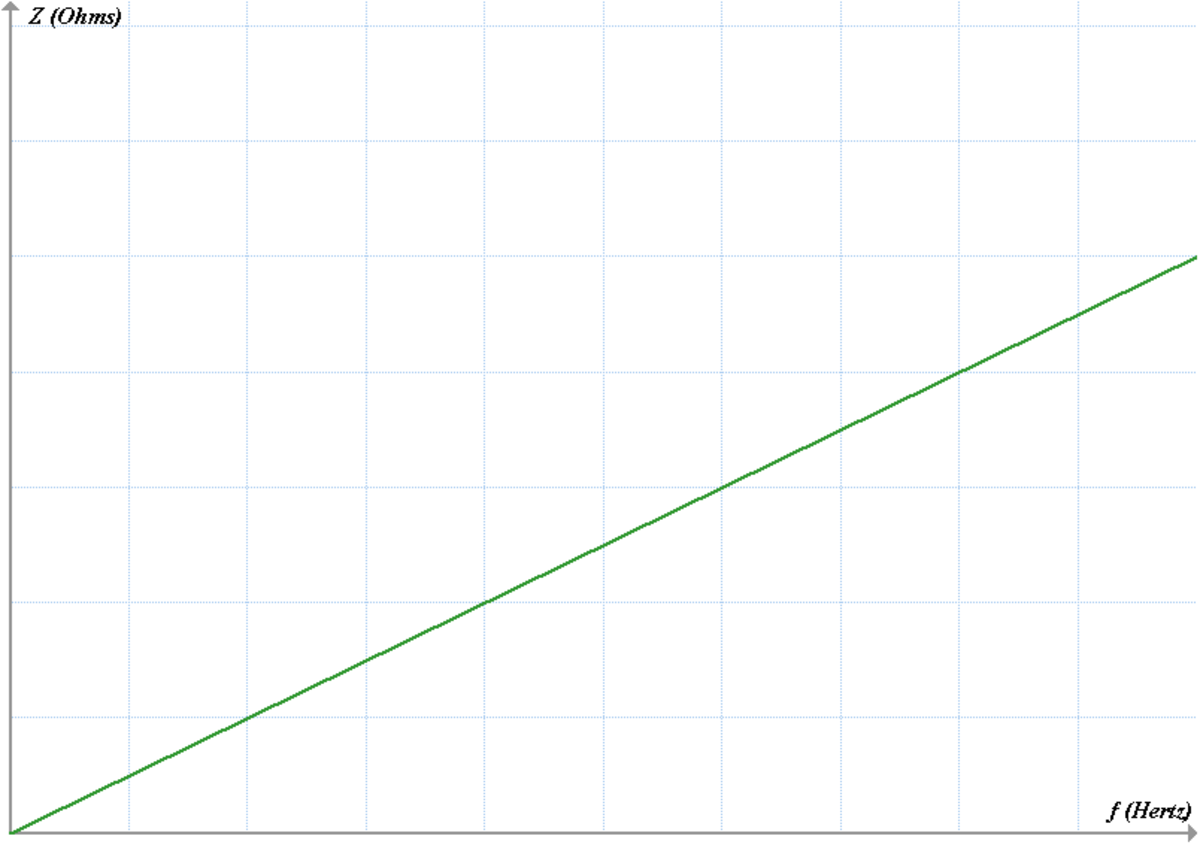

Impédance

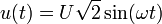

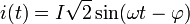

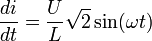

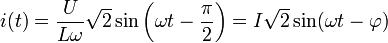

A chaque instant

On a

Donc

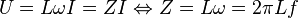

On obtient finalement :

- Loi d'Ohm en valeurs efficaces :

- En continu, f = 0: une bobine parfaite se comporte comme un court-circuit (en effet :

![Z = 0 \Rightarrow U = 0\cdot I = 0[V]](https://static.techno-science.net/illustration/Definitions/autres/1/1703b94d5ded1d9b72d60462edccfe63_671f10062988425a469b14789604cf88.png)

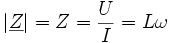

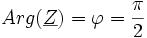

En complexes

D'où :

On en déduit que

Ouverture du circuit

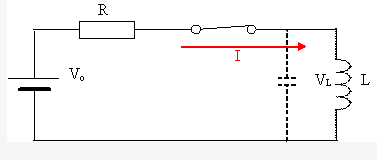

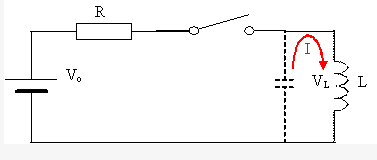

Examinons le comportement pratique d'une inductance quand on interrompt le circuit qui l'alimente. Dans le diagramme de droite nous avons représenté une inductance qui se charge à travers une résistance et un interrupteur. Le condensateur dessiné en pointillés représente les capacités parasites de l'inductance. Bien que ce condensateur soit dessiné sépare, en réalité, il forme part de l'inductance car il représente la capacité parasite entre les tours du bobinage. Tout bobinage a des capacités parasites, même ceux spécialement conçus pour les diminuer, comme le bobinage en " nid d'abeilles ".

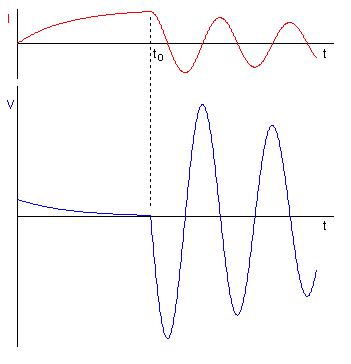

À un instant

nous voyons que, pour que le courant qui traverse une inductance s'interrompe instantanément, il faudrait l'apparition d'une tension infinie à ses bornes, ce qui est impossible. Que fait le courant ? Bien, il continue à circuler. Par ou ? Le courant " se débrouille ". Au début, le seul chemin disponible est à travers les capacités parasites. Le courant continue à circuler en chargeant négativement le point haut du condensateur dans le dessin.

Nous nous retrouvons avec un circuit LC qu'oscillera avec une pulsation:

où

Remarquez qu'il y a bien des surtensions, mais pas de surcourants. Immédiatement après l'ouverture le courant reste le même puis il diminue.

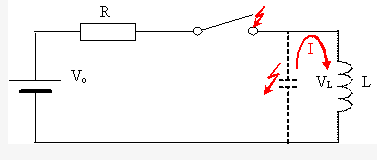

Ce qui arrive quand l'arc apparaît dépend des caractéristiques électriques de l'arc. Et les caractéristiques électriques de l'arc dépendent surtout du courant qui y circule et de la longueur. Quand le courant est grand (des dizaines d'ampères) l'arc est formé par un chemin épais d'atomes et molécules ionisées qui présentent une résistance faible au passage du courant. Ces arcs épais ont une inertie thermique élevée et restent conducteurs pendant plusieurs millisecondes sans passage du courant. Ils ne s'éteignent pas au passage par zéro du courant alternatif. On peut souder à l'arc avec du courant no redressé. Ces arcs dissipent des centaines de watts et peuvent fondre des métaux et créer des incendies. Si l'arc se produit entre les contacts de l'interrupteur, le circuit n'est pas vraiment ouvert et le courant continue à circuler.

Les arcs non désirés constituent un problème sérieux et difficile à résoudre quand des hautes tensions et grandes puissances sont en jeu.

Quand les courants sont petits, l'arc refroidit rapidement et s'arrête de conduire le courant.

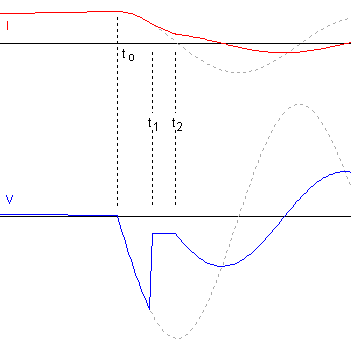

Dans le dessin de droite nous avons illustré un cas particulier qui peut se produire, mais qui n'est qu'un des cas possibles. Nous avons agrandi l'échelle du temps autour de l'ouverture de l'interrupteur et de la formation de l'arc.

Après l'ouverture de l'interrupteur, la tension aux bornes de l'inductance augmente (avec le signe inversé). À l'instant

Rappelons qu'il s'agit uniquement d'un cas possible. D'autres cas peuvent se produire.

On peut expliquer pourquoi il arrive que l'on reçoive une décharge électrique en mesurant la résistance électrique d'un bobinage avec un simple ohmmètre, alors que celui-ci ne délivre que quelques milliampères sous quelques volts. La raison est que quand on débranche les pointes de touche de l'ohmmètre, si l'on continue à toucher les bornes du bobinage, les milliampères qui circulaient, continueront à le faire, mais en passant par les doigts.

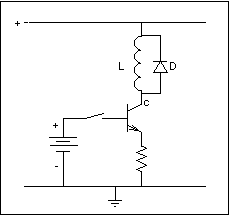

La règle est que, pour éviter les arcs et les surtensions, il faut protéger les circuits en prévoyant un chemin pour le courant de l'inductance quand le circuit s'interrompt. Dans le diagramme de droite on trouve l'exemple d'un transistor qui contrôle le courant dans une bobine (celle d'un relais, par exemple). Quand le transistor se bloque, le courant qui circule dans la bobine charge les capacités parasites et la tension du collecteur augmente et peut facilement dépasser la tension collecteur-base autorisée et détruire le transistor. En plaçant une diode, comme dans le diagramme, à la coupure, le courant circulera par la diode et la tension au collecteur ne dépassera pas la tension d'alimentation plus les 0,6 V de la diode. Le prix fonctionnel de cette protection est que le courant met plus longtemps à diminuer, ce qui, dans certains cas, peut être un inconvénient. Si c'est le cas, on peut diminuer ce temps en remplaçant la diode de redressement pas une diode zener ou une diode Transil.

Il ne faut pas oublier que le dispositif de protection devra être capable d'absorber presque toute l'énergie stockée dans l'inductance.

![\underline{U} = [U, 0]](https://static.techno-science.net/illustration/Definitions/autres/a/a022edbfa88f01df2752797598dd9f90_0c5a352f0680b892cf4ea7abf207d8b2.png)

![\underline{I} = [I = \frac{U}{L\omega}, -\frac{\pi}{2} rad]](https://static.techno-science.net/illustration/Definitions/autres/d/d09820292aa0405a8fa69b05eb6141e2_ff5ebeded5e6091343444b5c91c60ed5.png)