Abbaye de Mozac - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

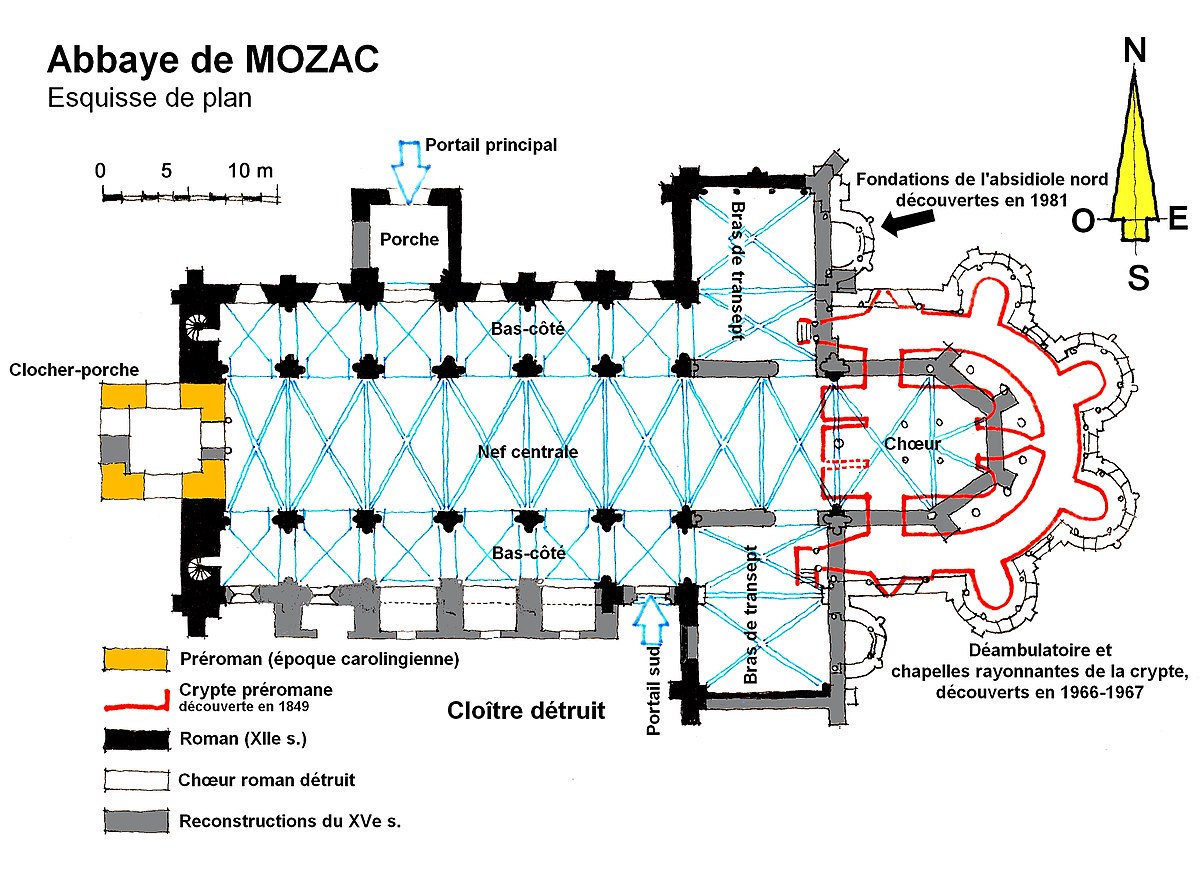

Architecture

L'église

- Datation de l'édifice roman

Sur le troisième pilier de la nef centrale à droite en partant de l'ouest, face nord, à 2,39 m du sol, une inscription gravée en latin rappelle le nom du fondateur de l'église romane (Mozac II) : (« Bégon de Lastic, chevalier, fondateur »). Si l'on connaissait la période d'existence de Bego de Lastic, on pourrait dater avec précision les travaux de Mozac II : entre la fin du XIe et le début XIIe siècle.

Les bâtiments conventuels

Autour du cloître s'organisait la vie monastique. Cette cour permettait aux moines de se rendre à l'église, à la sacristie, à la salle capitulaire, au dortoir, au réfectoire, à la bibliothèque, au scriptorium ou encore aux écuries et autres ateliers, sans quitter leur enclos.

Malgré les multiples modifications architecturales au fil des siècles, l'ensemble des bâtiments a été conservé.

Noms et symboles

Toponymie

Sur les documents médiévaux, l'orthographe latine de Mozac est très variable : Mauzaco, Mosaco, Mausaco, Mozaco, etc. Il en va de même en français dans les archives modernes où l'on retrouve indistinctement : abbaye de Mauzac, Mozat, Mozac, Mausac, etc. Comme tout nom de lieu, aucune écriture n'était fixe. Ce n'est qu'au moment de la constitution de la commune en 1790 que la forme « Mozat » fut retenue. Pourtant, à la fin du XIXe siècle, la graphie « Mozac » s'est de nouveau imposée, si bien qu'aujourd'hui elle demeure.

Que le a final soit suivi d'un c ou d'un t, le toponyme se prononce toujours [moza] comme dans mosaïque. Certains historiens contemporains ont arrêté par convention que lorsque l'on traitait de la commune, on écrivait « Mozac », et pour l'abbaye on parlait de « Mozat ».

| « Mausac » sur un document de 1684 |

Vocables

L'abbaye connaît plusieurs vocables selon les périodes, à savoir plusieurs noms de saints auxquels l'église doit son appellation.

Le vocable le plus fréquemment utilisé dans les archives est celui de « Saint-Pierre ». Sur de la châsse de saint Calmin (fin du XIIe siècle), qui renferme les ossements du fondateur de l'abbaye, un panneau consacré à la première construction de Mozac indique en latin que le monastère porte le nom de « Saint-Pierre » mais aussi de « Saint-Caprais », reliques qui avaient été offertes à Calmin lors de ses voyages à Rome et à Agen.

Quelquefois, les sources indiquent l'abbaye « Saint-Austremoine de Mozac », en référence au premier évêque d'Auvergne dont les reliques sont conservées dans ce même monastère.

Héraldique

La description du blason dit moderne de l'abbaye de Mozac est : Parti, au premier d'azur à la clef d'or posée en pal, au second du premier à la fleur de lys aussi d'or. Les armes de l'abbaye ont été reprises par la municipalité de Mozac dans les années 1960 pour servir de logo.

La clef rappelle le patronage de saint Pierre, puisque l'abbaye était sous le vocable de « Saint-Pierre de Mozac ». La fleur de lys renvoie à l'appartenance royale depuis 764 ou 848 lorsque le roi, Pépin le Bref ou Pépin II d'Aquitaine rédigea une charte de protection et de donations pour l'abbaye.

Les armes de l'abbaye se retrouvent évidemment sur les sceaux des archives mais aussi à plusieurs reprises dans l'église abbatiale : vitraux, sculptures, clefs-de-voûtes, meubles, châsses.

| Dalle en pierre de Volvic comportant au centre une colonne avec chapiteau, entourée des armes de l'abbaye de manière alternée |

Dans ces représentations en l'abbatiale, on observe quelques variantes dans le positionnement et dans les émaux des meubles du blason. Ainsi, la clef est soit à dextre, soit à sénestre. Le panneton regarde généralement le bord de l'écu. La clef est entièrement d'or ou bien seulement l'anneau d'or avec la tige d'argent. En revanche, la fleur de lys est toujours d'or.

D'après l'Armorial général de France (t. II) de Charles d'Hozier (1696), le blason déposé pour l'abbaye est légèrement différent : D'azur à une fleur de lis d'or sénestrée d'une clef du même, au panneton tourné vers senestre et à la tige d'argent. Il est plus conforme à la représentation du vitrail réemployé dans une chapelle du collatéral sud et aux clefs de voûte du plafond de l'église (voir galerie ci-dessus).

Le même Armorial a enregistré un autre blason pour le « couvent des religieux de Mozac » : D'or à la croix pattée de gueules. Pourtant, il n'a aucune présence architecturale connue.