Abbaye de Mozac - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Musée lapidaire

Le musée lapidaire de Mozac a été créé en 1950 par le curé Douissard et M. Sabatier, conservateur des musées de Riom. Il a été repris et amélioré depuis 1967 par l'association Club historique mozacois. Il s'agit d'une importante collection de sculptures romanes et de vestiges archéologiques provenant de l'abbaye. Depuis 1980, le Club historique mozacois l'a enrichi de trente-deux chapiteaux romans découverts dans les murs de l'abbatiale essentiellement ; pierres réemployées pour reconstruire l'abbaye après les tremblements de terre du XVe siècle.

Chapiteau des dragons (musée lapidaire de Mozac - 63) |

Sculpture romane

L'abbatiale de Mozac a fasciné les plus grands spécialistes de l'art roman. Ils ont tous insisté sur la qualité de ses chapiteaux et ont considéré le « maître de Mozac » comme le précurseur d'un style auvergnat.

- Prosper Mérimée (1837) : « Ce qui rend l'église de Mozat particulièrement intéressante, ce sont ses chapiteaux qui, pour le mérite de l'exécution, peuvent se comparer aux meilleurs de Brioude. »

- Émile Mâle (1922) : « En Auvergne, les plus beaux chapiteaux historiés sont ceux de Mozac. »

- Bernard Craplet (1972) : « Les chapiteaux de Mozat sont peut-être les plus beaux d'Auvergne. Pour le sens décoratif, la sûreté de la mise en page, l'habilité technique, ils n'ont pas d'équivalent dans la province. »

- Zygmunt Świechowski (1973) : « Origines des cycles auvergnats : Mozac. En premier lieu, s'impose à nos investigations la sculpture de Mozac en raison de sa haute qualité. »

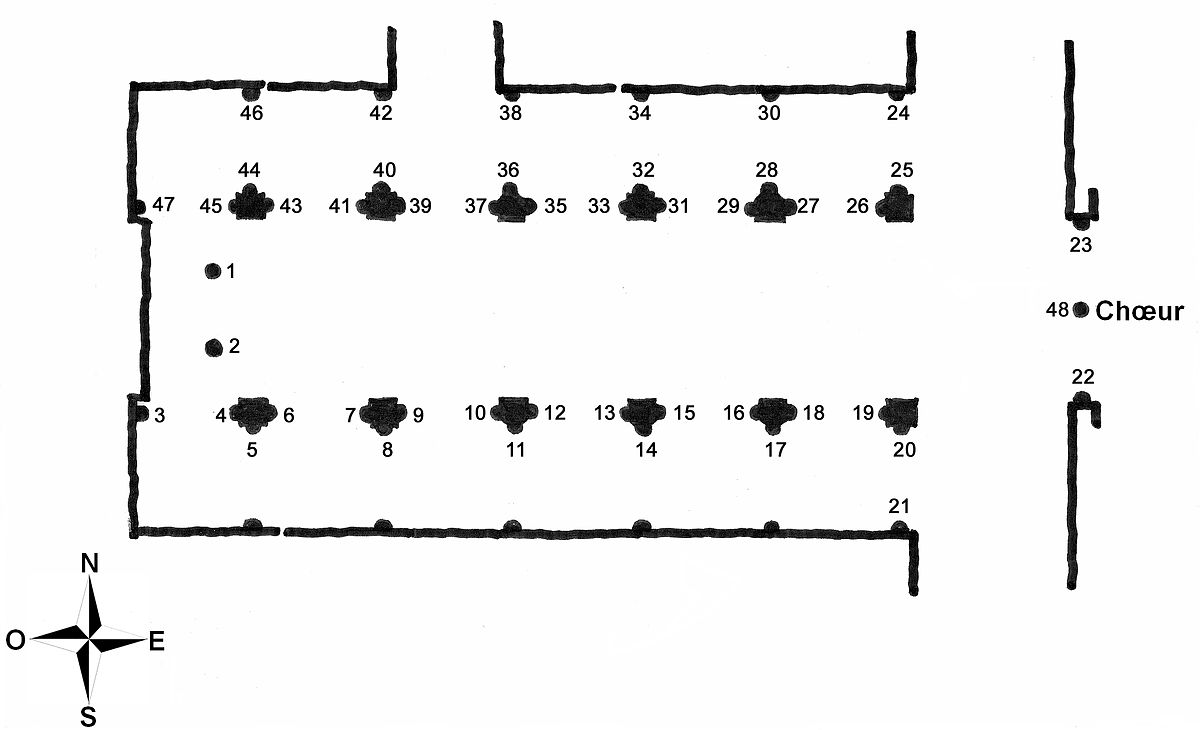

Chapiteaux de la nef

La nef de l'abbatiale contient quarante-cinq chapiteaux romans, qui sont restés en place, car ils n'ont pas été touchés par les tremblements de terres du XVe siècle. Cinq des six chapiteaux du bas-côté sud ont été remplacés par l'abbé restaurateur Raymond de Marcenat, puisqu'ils se situent dans une partie architecturale entièrement reprise en style gothique.

Le programme iconographique de l'église romane est le plus historié d'Auvergne, c'est-à-dire qu'il compte de nombreux thèmes bibliques : la délivrance de saint Pierre, la Résurrection, les Quatre anges et quatre vents, Tobie, Samson, Jonas avalé puis recraché par le monstre marin.

| ||

| Numéro et intitulé du chapiteau | Passages bibliques | Photos |

|---|---|---|

| 1 - Les pseudo-Atlantes |

| |

| 2 - La Résurrection | Mt 28 Mc 16 Lc 24 Jn 20 |

|

| 3 - Hommes à califourchon sur des rinceaux |

| |

| 4 - Feuillages | ||

| 5 - Feuillages | ||

| 6 - Hommes, un genou à terre |

| |

| 7 - Feuillages | ||

| 8 - Feuillages | ||

| 9 - Masques humains |

| |

| 10 - Dragons |

| |

| 11 - Masques humains | ||

| 12 - Centaures | ||

| 13 - Le singe et l'homme |

| |

| 14 - Le maraudeur dans la vigne |

| |

| 15 - Feuillages | ||

| 16 - Feuillages | ||

| 17 - Feuillages | ||

| 18 - Jonas et le monstre marin | Jon 1 & Jon 2 |

|

| 19 - Oiseaux du paradis |

| |

| 20 - Feuillages | ||

| 21 - Feuillages | ||

| 22 - La délivrance de saint Pierre | Ac 12 |

|

| 23 - Feuillages |

| |

| 24 - Victoires aux boucliers |

| |

| 25 - Feuillages | ||

| 26 - Oiseaux du paradis | ||

| 27 - Oiseaux du paradis | ||

| 28 - Feuillages | ||

| 29 - Griffons au calice |

| |

| 30 - Deux hommes nus, un genou à terre, cueillant des grappes de raisin |

| |

| 31 - Feuillages | ||

| 32 - Feuillages | ||

| 33 - Hommes chevauchant des boucs |

| |

| 34 - Feuillages | ||

| 35 - Centaures |

| |

| 36 - Victoires aux boucliers |

| |

| 37 - Singe cordé |

| |

| 38 - Tobie et Samson | Tobie : Tb 6 & Tb 11 Samson : Jg 14 |

|

| 39 - Dragons | ||

| 40 - Feuillages | ||

| 41 - Feuillages | ||

| 42 - Masques humains | ||

| 43 - Hommes chevauchant des boucs |

| |

| 44 - Griffons au calice | ||

| 45 - Feuillages | ||

| 46 - Feuillages | ||

| 47 - Feuillages (chapiteau cassé) |

| |

| 48 - Quatre anges et quatre vents | Ap 7 |

|

Chapiteaux de l'ancien chœur

Le chœur roman, lui aussi, a été détruit par les tremblements de terre du XVe siècle. Il est reconstruit en style gothique mais deux fois plus petit, c'est-à-dire sans le déambulatoire et les chapelles rayonnantes. Les huit gros chapiteaux du début du XIIe siècle (4 faces, 600 kg environ) qui ornaient le chœur ont donc disparu.

Deux ont été retrouvés en 1849 lors de la découverte de la crypte par l'architecte Mallay puisque le sanctuaire s'était effondré sur elle et l'avait comblée : le chapiteau de la Résurrection (le plus célèbre à Mozac) et celui des Atlantes désormais exposés à terre au fond de la nef de l'église.

Un troisième gros chapiteau a été extrait du mur du chœur gothique par le curé Luzuy avant 1914, car comme de nombreuses sculptures romanes, il avait été réemployé comme matériau de reconstruction. Il représente également des Atlantes, mais il est très abîmé. Il est exposé dans le musée lapidaire.

Le quatrième n'est pas visible à Mozac puisqu'il a été vendu au Victoria and Albert Museum de Londres en 1937 par les propriétaires de la partie privée de l'abbaye. On ne sait pas comment et quand il fut mis au jour. Il montre un thème très classique : les quatre évangélistes qui tiennent en diagonale sur leur corps un phylactère où sont inscrits en latin les premiers mots de chaque évangile. Habituellement, dans l'art roman, on se contentait d'inscrire sur les phylactères leur prénom : Matteus, Ioannes, Marcus, Lucas.

Le dernier chapiteau a été extrait du mur sud du chœur en septembre 1983 par l'association Club historique mozacois après avoir été repéré par curé Jean Granet. Son iconographie est unique dans l'Occident chrétien de l'époque romane : elle est la retranscription fidèle du chapitre 7 verset 1 de l'Apocalypse selon saint Jean où quatre anges empêchent aux quatre coins de la Terre quatre vents de souffler : « Après quoi je vis quatre Anges, debout aux quatre coins de la terre, retenant les quatre vents de la terre pour qu'il ne soufflât point de vent, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre ». On l'appelle donc les « quatre anges et quatre vents » ou bien chapiteau dit de l'Apocalypse. Il est déposé à terre au centre du sanctuaire.

Il en reste donc trois de cette importance à découvrir, peut-être dans les murs gothiques de l'abbatiale, s'ils n'ont pas été cassés ou dispersés ailleurs.

| Tête d'un Atlante | |||

Les saintes Femmes allant au tombeau - chapiteau de la Résurrection |

Tête d'une sainte Femme - chapiteau de la Résurrection |

Linteau de l'Hommage

Le linteau en bâtière roman dit de « l'Hommage » se situe au-dessus de l'ancienne porte (aujourd'hui murée) qui permettait de circuler entre le bras sud du transept et le cloître. Il est le seul élément du cloître datant du XIIe siècle qui est resté en place ; les autres parties ont été détruites lors des tremblements de terre au XVe siècle et remplacées par de l'architecture gothique.

Le linteau représente au centre de la composition une Vierge en majesté assise sur une cathèdre (ou un trône) en tenant sur ses genoux l'Enfant Jésus. Ils sont tous les deux couronnés et auréolés. Les doigts de la Vierge sont exagérément longs ; ils montrent dans l'iconographie romane sa puissance. L'Enfant bénit de sa main droite et tient de l'autre main, contre son buste, l'Ancien Testament. Tous deux regardent droit devant eux.

De part et d'autre, sont représentés sept personnages debout, de taille décroissante selon la réduction du linteau. Ce sont des hauts dignitaires ecclésiastiques ainsi que les apôtres Pierre (tenant ses clefs du paradis) et Jean (imberbe) regardent en direction de la Vierge et de l'Enfant.

D'après l'historien de l'art Émile Mâle, le deuxième personnage à la droite de saint Pierre serait saint Austremoine ; il présente de sa main droite l'abbé de Mozac en prière. On identifie l'abbé car il est vêtu comme un moine et porte la tonsure. Seul personnage à se prosterner, l'abbé a les mains jointes pour prier, en reconnaissance devant la Vierge. Il est seul aussi à ne pas regarder en direction de la Vierge et de l'Enfant, car il est le Vivant, celui qui reste sur Terre.

La présentation de l'abbé de Mozac du début du XIIe siècle, Hugues de Semur, par saint Austremoine dont l'abbaye possède les reliques, est un « Hommage » du fondateur (construction de l'église romane) à la Vierge et à l'Enfant. C'est pour cela qu'on l'appelle le « linteau de l'Hommage ». Il rassemble à la fois une représentation chrétienne classique pour l'époque romane (Vierge en Majesté) et un thème régional (édification de l'abbaye et présence de saint Austremoine).