Américium - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Caractéristiques notables

L’américium est un élément radioactif de la famille des actinides. Sous forme métallique, il a une couleur blanche et un lustre argenté (plus argenté que le plutonium ou le neptunium). À température ambiante, il se ternit lentement dans l’air sec.

Du fait de son instabilité, l’américium n’est pas présent dans la croûte terrestre. C’est un élément artificiel produit lors de réactions successives intervenant dans le cœur des réacteurs nucléaires, et il est actuellement considéré comme un déchet radioactif.

Isotopes

Parmi les dix-huit isotopes connus de l’américium (231Am à 247Am), seuls trois ont une période radioactive supérieure à un an. Ces isotopes les plus stables sont 243Am (demi-vie 7370 ans), 241Am (demi-vie 432 ans) et 242mAm (demi-vie 141 ans).

L’américium 241 et l’américium 243 émettent majoritairement des rayonnements alpha – ils se décomposent respectivement en neptunium 237 et neptunium 239 –, tandis que l’américium 242m subit essentiellement une transition isomérique vers son état stable, l’américium 242 dont la demi-vie est de 16 heures.

Ce dernier se désintègre par radiation bêta à 83 % en donnant du curium 242 ou par capture électronique à 17 %, donnant du plutonium 242.

L’américium 241, qui fait partie de la chaîne de désintégration du plutonium 241, est le plus fréquent du fait de son apparition en équilibre avec le plutonium produit dans les centrales nucléaires. Il décroît par désintégration alpha (demi-vie 432 ans) en neptunium 237, lui-même un émetteur alpha et gamma avec une période de 2 millions d’années.

Les isotopes 241Am, 242mAm et 243Am sont en outre fissiles. L’américium 241 aurait une masse critique (sphère nue) comprise entre 60 et 100 kg. L’américium 242m a une masse critique très faible (entre 9 et 18 kg), ce qui fait envisager son utilisation comme combustible spatial. La masse critique de l’américium 243 varie suivant les estimations, entre 50 et 150 kg.

Historique

L’américium a été nommé en référence au continent américain, par analogie avec l’europium, élément de la famille des lanthanides dont il est l’homologue chimique. Tout comme les autres éléments plus lourds que l’uranium, il a été découvert relativement récemment. Le développement de la physique nucléaire expérimentale dans les années 1940 a permis de le créer artificiellement.

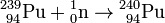

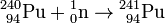

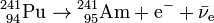

Il fut synthétisé pour la première fois par Glenn T. Seaborg, Leon Morgan, Ralph James, et Albert Ghiorso vers la fin de l’année 1944 au laboratoire métallurgique de l’université de Chicago (connu maintenant sous le nom d’Argonne National Laboratory). Cette équipe forma l’isotope d’américium 241 en soumettant du plutonium 239 à plusieurs réactions successives de capture de neutrons dans un réacteur nucléaire. On crée alors du 240Pu puis du 241Pu (demi-vie, 14,2 ans) qui se transforme en 241Am par émission bêta selon la chaine de réaction suivante (identique à celle prenant place dans les réacteurs nucléaires actuels) :

-

-

-

Suite à la mise en place dans les années 1970 de parcs de réacteurs nucléaires destinés à la fabrication d’électricité, des quantités non négligeables d’américium ont été, et sont toujours produites dans plusieurs pays (en France : environ 1 tonne par an, mélangé aux autres actinides et aux produits de fissions). Ceci a eu pour conséquence un déploiement important de recherches concernant les propriétés physicochimiques de l’américium et de ses composés.

L’américium fait encore actuellement l’objet de recherches dans différents domaines liés à l’industrie nucléaire :

- Caractérisation de sa stabilité dans les différentes matrices envisagées pour son stockage de longue durée, études dans l’objectif de pouvoir le séparer des autres déchets radioactifs (amélioration du procédé PUREX).

- Études en vue de son utilisation dans des réacteurs nucléaires incinérateurs destinés à la transmutation.