Basilique Saint-Maurice d'Épinal - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Aspects architecturaux

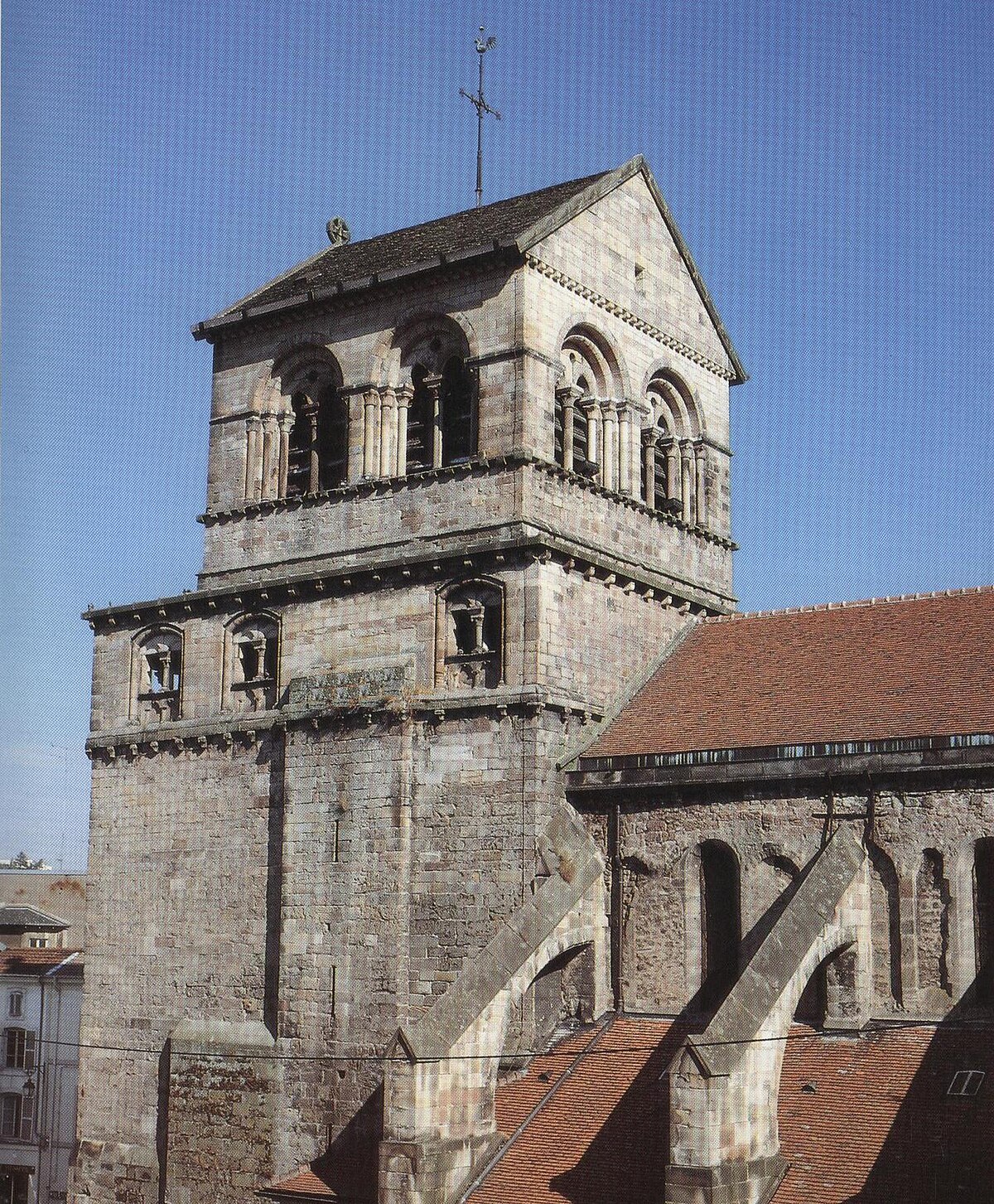

La tour,

telle qu'elle est visible actuellement, est très massive et fait une trentaine de mètres; elles est en deux parties :

- 1 : depuis le sol, la partie la plus large, elle fait dix sept mètres de hauteur, deux salle carrées en sont sein et couverte par un chemin de ronde, ouverte sur l'extérieur par des baies et des meurtrières;

- 2 : par dessus est apposé un beffroi en retrait d'un mètre cinquante, contenant les cloches;

- depuis l'extérieur (T1 sur le plan), sur la droite en entrant et dans l'épaisseur du mur sud, se trouve un escalier en spirale dont les marches sont posées les unes sur les autres ne faisant qu'un avec le moyeu, il arrive jusqu'au chemin de ronde en se terminant par un chapiteau à crochets;

- un second escalier (T2 sur le plan), prenant naissance dans la nef, à gauche de la porte menant de la tour, fut redécouvert en 1984;

- un toit en bâtière de grès posé en 1933 avec sur le dessus deux croix, l'une en pierre nimbée, l'autre en fer forgé avec en son haut un coq.

Le cœur,

il se compose d'un vaisseau central qui est formé :

- deux travées précédant (A et B),

- une abside à cinq pans,

- deux absidioles à quatre pans en retrait d'une travée (A).

Le lieu principal de culte, l'abside, est mis en valeur alors que les absidioles en sont traitées que comme de simples annexes. Les absidioles sont remarquables en ce qu'elles sont désaxées, 45° par rapport à l'axe de l'église; cette configuration est assez rare dans l'art roman, elle est en cela comme les églises de Montbron, l'Abbaye de Puypéroux, Monsempron-Libos et Chapelle Saint-Quenin de Vaison-la-Romaine. Cette disposition sera reprise dans l'art gothique dans des exemples rayonnant depuis Église abbatiale Saint-Yved de Braine dans la Champagne et vers le nord, mais aussi vers Collégiale Saint-Gengoult de Toul ou la sainte-chapelle de Dijon ainsi que Bonlieu et Saint Maximin.

Le portail des bourgeois

Au XIIIe siècle, l'église était bordée au sud par un cloitre et les bâtiments du couvent et les chanoinesses avaient ainsi une entrée particulière (A1 sur le plan); les paroissiens entraient donc par une entrée nord dite des bourgeois (A2 sur le plan). Cette disposition persista jusqu'au XIXe siècle ou fut alors percé une entrée dans la tour (portail roman). Il est nommé alors Antrée Mons St-Goéry

Le portail comportait un décor sculpté important avec des statues sur les parois de droite et de gauche, les deux tympans latéraux et le tympan de face comportaient des décors et il y avait aussi des voussures ornées. L'ensemble subit une importante dégradation en 1793, mais Émile Boeswillwald supervisa des travaux réalisés par Schuler. Le portail est formé d'une entrée de 7,6 m en forme de trapèze avec une croisée d'ogive dont la clef est un agnus dei qui est entouré d'un cercle de feuillage et d'un personnage très abîmé qui pourrait-être un ange. L'arête sur la rue est un arc légèrement brisé avec une archivolte à deux voussures avec un décor en feuilles terminées en crochets. Le tout est surmonté d'une arête en saillie supporté par des corbeaux en gargouilles.

Au centre entre les deux portes se trouve une statue de la Vierge à l'Enfant haute de 2,25 m posée sur un trumeau; elle est avec des traces de polychromie et semble dater du XIIIe siècle. Ils reste cinq têtes de ce portail conservées au Musée Départemental des Vosges.

Portail des bourgeois XIXe avant restauration. |

Façade occidentale. | ||

| Clefs de voûte de la nef. |

La porte des dames. |

St Goéry et ses filles. |