Calmar colossal - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

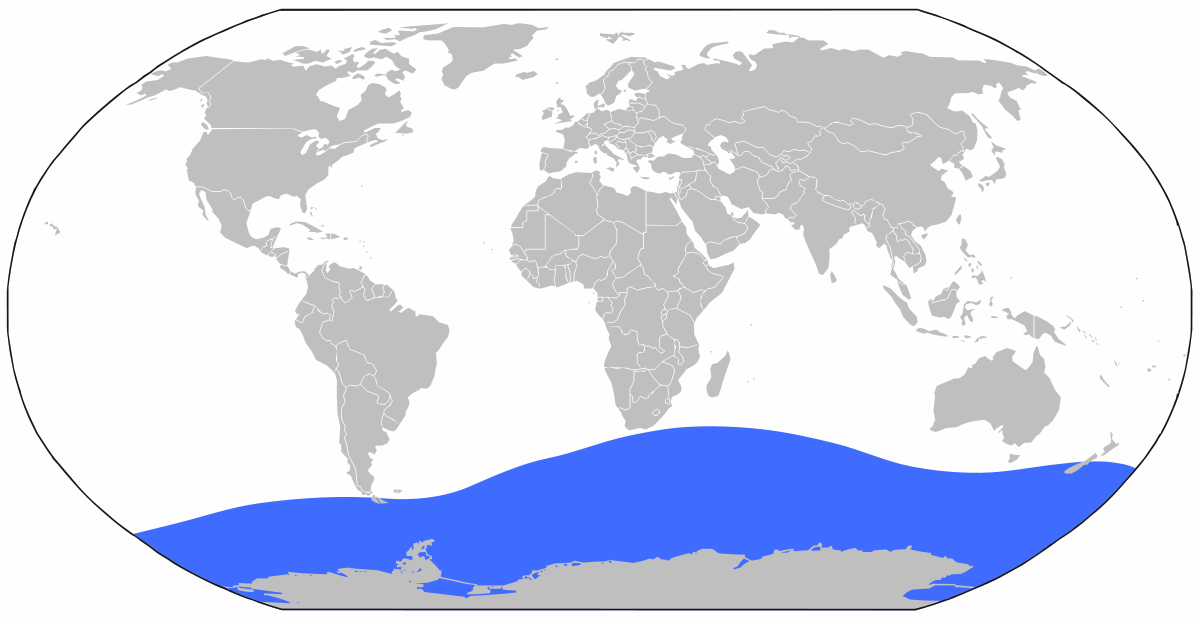

Répartition géographique et biotope

Le calmar colossal vit au nord de l’Antarctique, au sud de l'Amérique du Sud, au sud de l’Afrique du Sud et à l’extrémité sud de la Nouvelle-Zélande, ce qui en fait principalement un habitant de l’ensemble de l’océan Austral.

En l'absence de nombreux échantillons prélevés dans différents endroits (à l'exception des paralarvae (juvéniles relativement minuscules), connues pour avoir une répartition circumpolaire Antarctique), la répartition géographique du calmar colossal doit être déduite de sources indirectes. Bien que la répartition géographique des proies et des prédateurs du calmar colossal puissent être utilisés pour déduire sa répartition et ses déplacements, ces informations se font uniquement à partir de spécimens retrouvés dans les estomacs. Or certains prédateurs du calmar colossal effectuent de grandes migrations ; ainsi le cachalot migre sur des milliers de kilomètres et l'albatros va en moyenne au-delà de 1 200 km de leur site de nidification pour chasser.

D’après les quelques spécimens capturés, ainsi que les restes trouvés dans l’estomac de cachalots, les calmars adultes vivent au moins jusqu’à une profondeur de 2 200 mètres (zone bathypélagique), tandis que les jeunes ne peuvent aller qu’à 1 000 mètres de profondeur (zone mésopélagique).

Plus grand spécimen connu

Capture

Le 22 février 2007, les autorités de Nouvelle-Zélande ont annoncé que le plus grand calmar colossal connu avait été capturé. Le spécimen pesait 495 kg et a été initialement estimé à 10 m de longueur totale. Les pêcheurs à bord du navire San Aspiring appartenant à la société de pêche Sanford Limited, ont capturé l’animal dans les eaux glacées de la mer de Ross. Il fut remonté à la surface en attrapant une légine australe qui avait été prise par une longue ligne. Comme il ne lâchait pas sa proie et ne pouvait être enlevé de la ligne, les pêcheurs décidèrent de le tuer. Ils l'ont enveloppé dans un filet, remonté puis congelé à bord. Ce calmar colossal éclipse le précédent record d’un spécimen pêché en 2003 pesant environ 195 kg. L’échantillon a été congelé dans un mètre cube d’eau et transporté au musée national de Nouvelle-Zélande Te Papa Tongarewa.

Décongélation et dissection, avril-mai 2008

Intrigués par cette découverte inattendue, les journalistes ont supposé que la décongélation d'un si gros calmar nécessiterait un micro-onde géant. Car la décongélation du calmar à température ambiante prendrait des jours et il serait probablement victime de pourrissement, tandis que le noyau resterait gelé. Les chercheurs du Muséum ont finalement opté pour l’approche la plus classique de décongélation c'est-à-dire de plonger le bloc de glace dans un bain d’eau salée.

La décongélation et la dissection du spécimen ont eu lieu au musée Te Papa Tongarewa de Wellington en Nouvelle-Zélande, sous la direction du biologiste principal Chris Paulin, avec le technicien Mark Fenwick, le biologiste marin et toxicologue néerlandais Olaf Blaauw, les biologistes Steve O’Shea, Tsunemi Kubodera et Kat Bolstad.

Certaines parties de l’échantillon ont été examinées en détail :

- le bec est considérablement plus petit (42,5 mm de longueur rostrale inférieure) que certains retrouvés dans l’estomac de cachalots, suggérant qu’il existe des spécimens beaucoup plus grands que celui-ci ;

- l’œil mesure 27 cm de diamètre, avec une lentille de 12 cm de diamètre. C’est le plus grand œil d’animal connu. Ces mesures sont issues de l’échantillon en partie abîmé : l’œil mesurait probablement de 30 à 40 cm de diamètre à l’origine ;

- il fut d’abord identifié comme un mâle, mais l’inspection interne du calmar avec un endoscope a révélé des ovaires contenant des milliers d’œufs ;

- le calmar ne mesurait plus que 4,2 m de longueur totale, ses tentacules ayant diminué de façon significative.

Des expériences menées sur des calmars flèches (Nototodarus sloani) par les chercheurs du Te Papa Tongarewa ont démontré que le volume des spécimens frais peut diminuer de 22 % lors d'une déshydratation avec des solutions d'alcool. Ainsi le grand spécimen de calmar colossal déshydraté, durant les 14 mois passés dans un congélateur, s'est considérablement rétréci.

Exposition

Le musée Te Papa Tongarewa de Wellington en Nouvelle-Zélande expose le plus gros spécimen connu à ce jour, conservé dans du formol. L'exposition qui lui est consacrée s’est ouverte le 13 décembre 2008. Un site web sur ce calmar a été mis en place.