Cité idéale - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

XIXe siècle

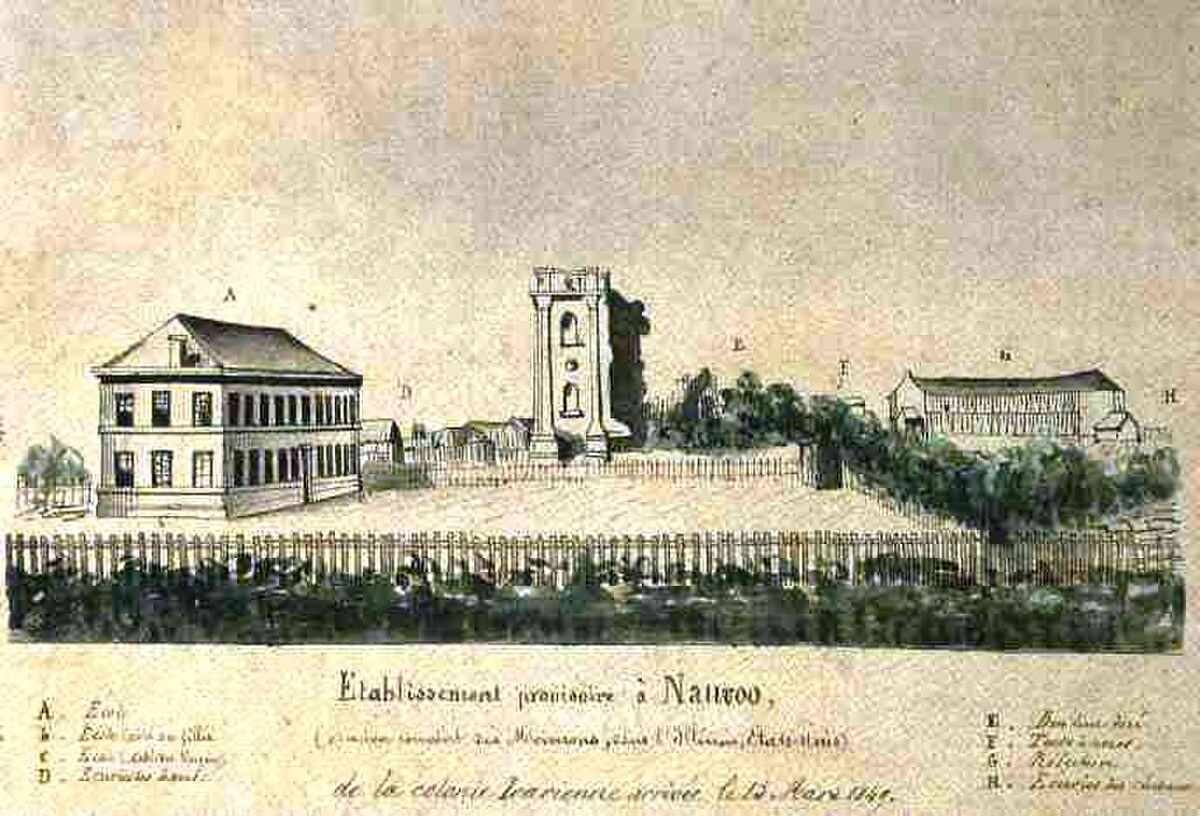

Les idées révolutionnaires qui ont inspiré le projet avorté des poètes anglais continuent à faire leur chemin. Au XIXe siècle, le socialisme utopique va inspirer la réalisation de communautés conçues pour éviter l'oppression de la majorité laborieuse par un petit nombre d'oisifs. Ce sont les phalanstères de Fourier, qui donnent au socialiste britannique Robert Owen l'idée des réformes de l'usine de New Lanark, puis celle de coopératives utopiques qu'il tente de réaliser mais sans succès. Citons aussi Étienne Cabet et son projet d'Icarie dont la transposition dans les faits (Icaria, Iowa dans les années 1850) est un échec, mais qui innove jusque dans la façon même dont la ville est conçue, non plus seulement par des spécialistes, mais aussi par une forme de ce que l'on appellerait aujourd'hui la « démocratie participative » :

« Imagine d’abord, soit à Paris, soit à Londres, la plus magnifique récompense promise pour le plan d’une ville-modèle, un grand concours ouvert, et un grand comité de peintres, de sculpteurs, de savants, de voyageurs, qui réunissent les plans ou les descriptions de toutes les villes connues, qui recueillent les opinions et les idées de la population entière et même des étrangers, qui discutent tous les inconvénients et les avantages des villes existantes et des projets présentés, et qui choisissent entre des milliers de plans-modèles le plan-modèle le plus parfait. Tu concevras une ville plus belle que toutes celles qui l’ont précédée ; tu pourras de suite avoir une première idée d’Icara, surtout si tu n’oublies pas que les citoyens sont égaux, que c’est la république qui fait tout, et que la règle, invariablement, et constamment suivie en tout, c’est : d’abord le nécessaire, puis l’utile, enfin l’agréable. »

Jean-Baptiste André Godin essaiera de traduire une partie de ces aspirations sociales dans son familistère tandis que les communautés de saint-simoniens tenteront de mettre en pratique leurs idées de réforme sociale.

La réflexion sur la ville est également alimentée par les problèmes d'insalubrité, exacerbés par la croissance démographique et le début de l'exode rural. Les épidémies, rougeole, dysenterie, typhus, font des ravages en milieu urbain. L'épidémie de choléra qui touche Paris en 1832, par exemple, met l'accent sur les insuffisances de l'approvisionnement en eau potable. Les grandes villes, notamment Londres, sont accusées d'être le terrain de prédilection du crime, du vice et de la misère. Avec l'avènement du transport ferroviaire entre les années l850-1870, un mouvement pour le retour à la nature se dessine avec les cités-jardin britanniques dont l'idée est adoptée en France. Dans ces projets tardifs on voit apparaître les préoccupations hygiénistes de l'époque. Considérant que la baisse de la mortalité et l'allongement de la durée de vie sont un aspect essentiel du progrès social, Benjamin Ward Richardson publie en 1876 un ouvrage intitulé Hygeia, a City of Health dans lequel il décrit une cité idéale pour la santé de ses habitants. La rénovation de Paris par Haussmann, Belgrand et Alphand est inspirée par ces théories hygiénistes comme en témoignent la construction des espaces verts ou des égouts de Paris. On retrouve ces aspirations chez Jules Verne, qui imagine une communauté idéale dans Les Cinq Cents Millions de la Bégum, qu'il baptise patriotiquement France-Ville, tandis que H. G. Wells publie en 1905 une Modern Utopia également inspirée de l'urbanisme hygiéniste.