Édouard Branly - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Citations

- « Ma mission est de travailler en silence. »

- « La paix se gagne comme la guerre et sa seule arme est le travail. En détourner un peuple, c'est le désarmer et préparer sa servitude ; le lui faire aimer, au contraire, c'est le rendre fort et maitre de ses destinées. »

- « Il faut qu'une femme soit coquette, qu'elle ait des désirs et qu'elle les exprime. » 1920

- « La science est un effort vers la Création. La religion est un effort vers le Créateur. » 1938.

Travaux

Expérience fondamentale sur la radioconduction

L'expérience fondamentale fut réalisée par É. Branly et son préparateur Gendron, le 20 novembre 1890.

Description de l'expérience :

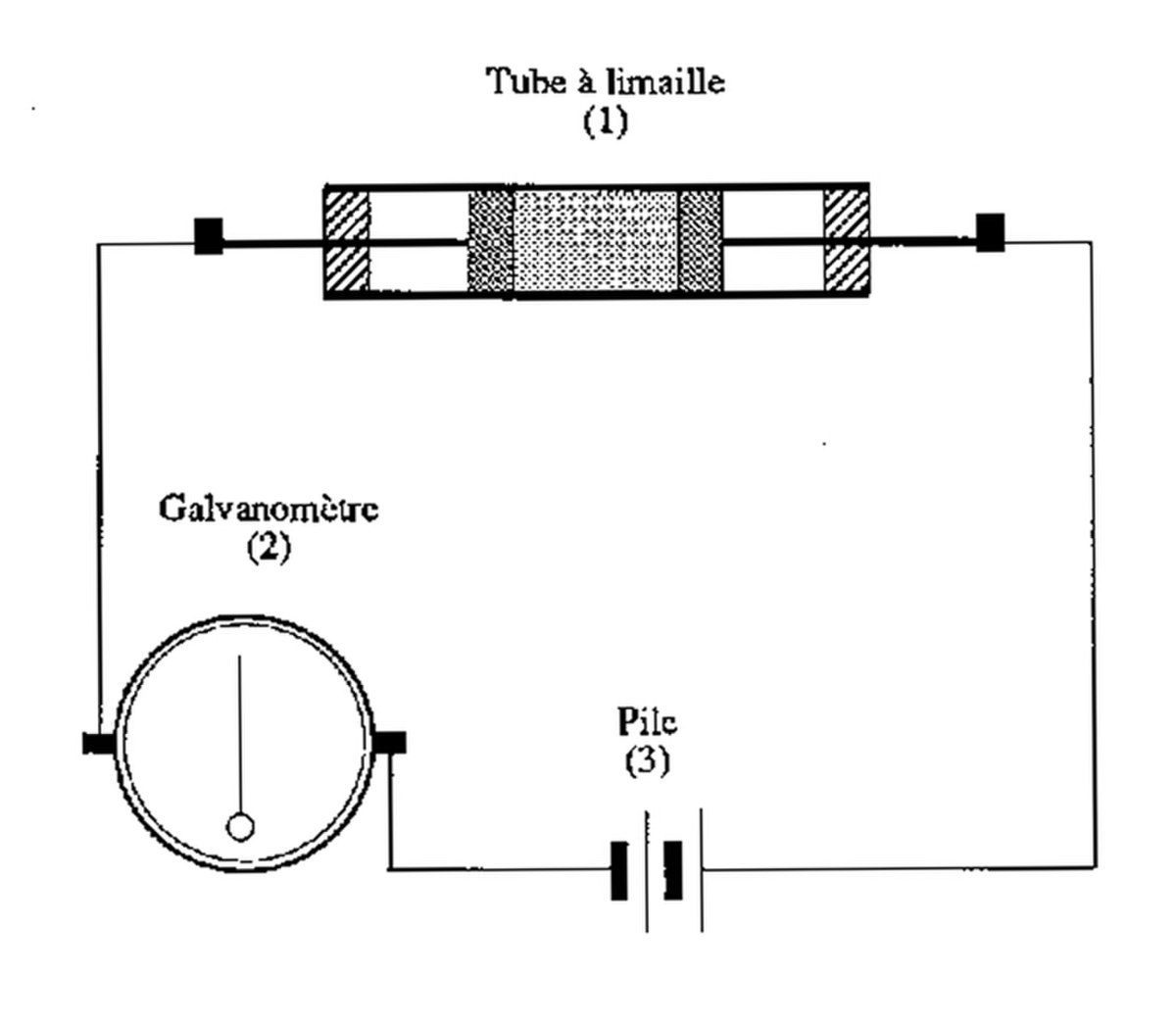

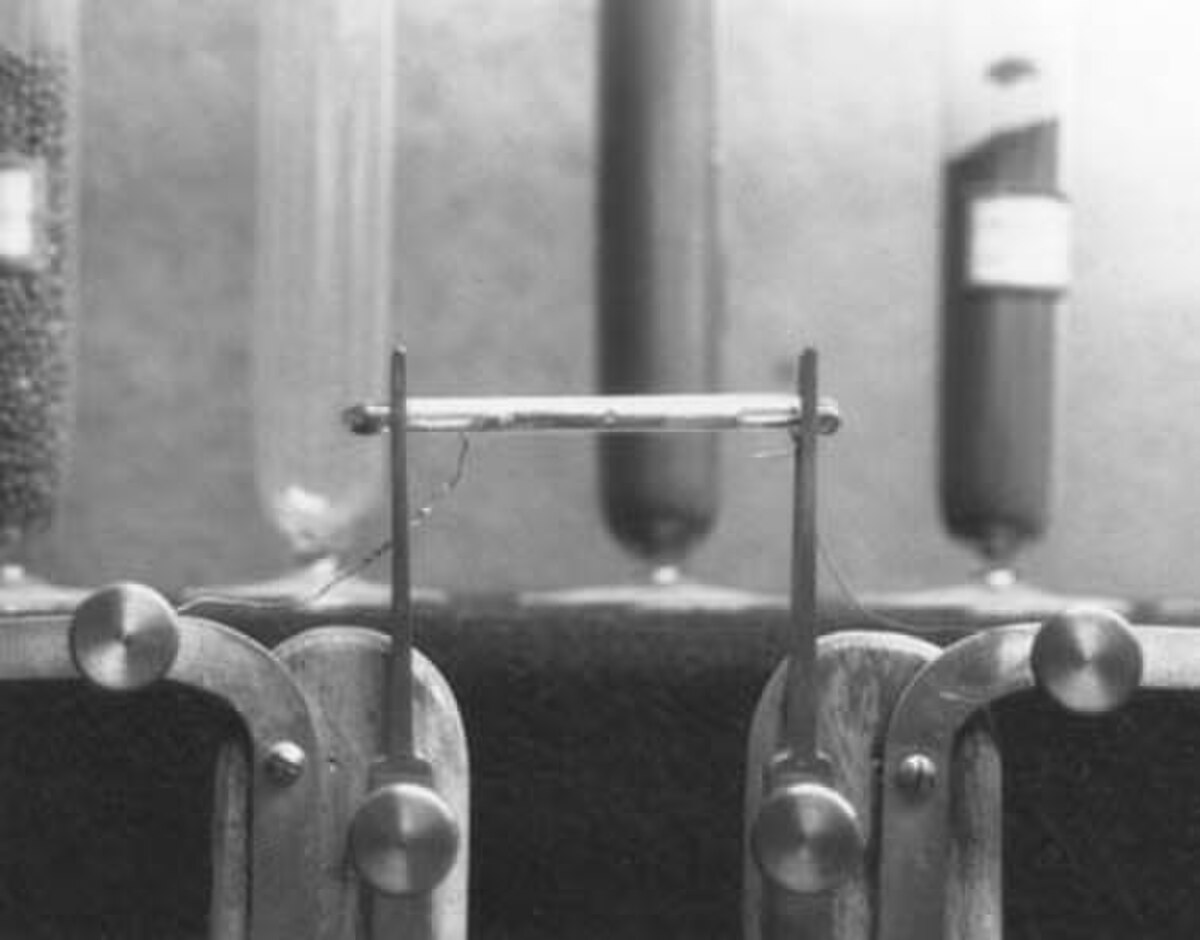

Dans une salle de cours, se trouve un éclateur à étincelles dont les boules sont les pôles d'une machine électrostatique de Wimshurst. Dans une salle éloignée de la salle de cours et séparée d'elle par trois pièces est installé un circuit (voir schéma ci-contre) comportant une pile (3), un galvanomètre (2) et un tube de verre étroit contenant un peu de limaille métallique intercalée entre deux tiges conductrices (1). L'éclateur et le circuit sont séparés par une distance de 25 mètres et plusieurs murs.

Si, à un moment donné, une étincelle est produite au niveau de l'éclateur, la limaille devient instantanément conductrice et le galvanomètre accuse une déviation qui indique le passage d'un courant.

Un très léger choc sur le tube à limaille supprime le courant, une nouvelle étincelle entre les pôles de l'éclateur le rétablit.

Édouard Branly vient donc de commander à distance, la fermeture d'un circuit électrique, sans qu'il y ait de lien matériel entre l'organe de commande (le générateur d'étincelles) et le tube à limaille, celui-ci agissant comme un organe sensible aux ondes électriques produites par l'éclatement de l'étincelle.

Après des années de recherches sur la déperdition des charges électriques d'un corps électrisé soumis à l'action de la lumière, Édouard Branly vient de mettre en évidence le principe de la Radioconduction et baptise le tube à limaille du nom de Radioconducteur.

Édouard Branly présente cette expérience dans une communication, désormais célèbre, devant l'Académie des sciences le 24 novembre 1890.

Radioconducteur ou cohéreur ?

À l'issue de l'expérience fondamentale du 20 novembre 1890, É. Branly, constatant que la conductibilité du tube à limaille varie sous l'effet de radiations, donne au dispositif le nom de radioconducteur.

En 1894, Sir Oliver Lodge, professeur de physique à l'université de Liverpool en Grande-Bretagne, fait une série d'expériences à partir des travaux d’É. Branly. Il ajoute au tube à limaille un trembleur qui permet d'interrompre automatiquement le passage du courant. Il émet une théorie pour expliquer le phénomène de la radioconduction : « Sous l'action des ondes électriques, des étincelles microscopiques se produisent entre les grains de limaille et établissent ainsi le contact électrique [...] ». Pour décrire ce phénomène Sir O. Lodge utilise le verbe anglais to cohere qui va être à l'origine du néologisme cohéreur en France.

É. Branly déclare devant la Société des électriciens en février 1898 : « Lodge appelle le tube à limaille coherer. Je combats cette appellation qui traduit une interprétation inexacte du phénomène ; j'ai fait voir, en effet, que des agglomérés solides de poudre métallique et d'isolants où les particules sont fixes se comportent en tout comme la limaille à particules mobiles [...] »

Radioconducteur et contacts imparfaits

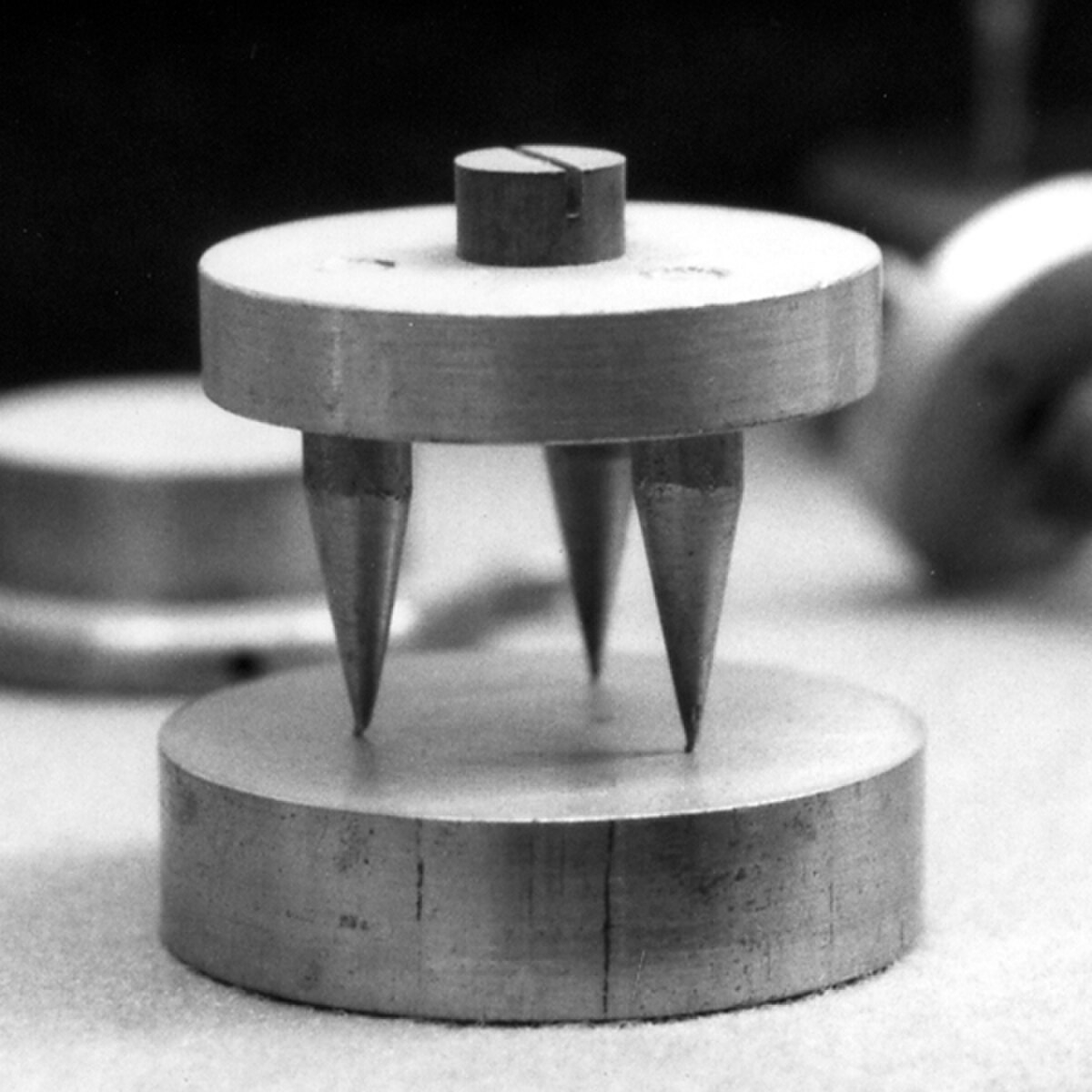

Édouard Branly multiplie les expériences et remplace les grains de limaille tout d'abord par des billes d'acier poli, puis par des disques métalliques, le phénomène de radioconduction persiste. Il utilise des métaux différents et teste l'influence de l'oxydation. Il constate une nette amélioration de la sensibilité du radioconducteur lorsque le contact se fait entre métal oxydé et métal poli. Il imagine alors un nouveau type de radioconducteur :

« Trois tiges métalliques, de même nature, parallèles, de 2 mm de diamètre environ, sont réunies à leur partie supérieure par un disque qui les relie à l'un des pôles d'un élément de pile ; les extrémités inférieures, de diamètre réduit, nettoyées, polies, puis oxydées, reposent librement sur un plan d'acier poli, relié au second pôle de l'élément de pile [...] »

C'est le trépied-disque (voir photo ci-contre) qui va se révéler beaucoup plus efficace que le tube à limaille.

Le 12 février 1894, il fait une communication à l'Académie des sciences sur la théorie des contacts imparfaits :

[...] on peut regarder comme démontré qu'il n'est pas nécessaire que les particules d'un conducteur soient en contact pour livrer passage à un courant électrique. Dans ce cas, l'isolant sert principalement à maintenir un certain intervalle entre les particules [...]

Le professeur R. Gabillard écrira à propos de cette théorie des contacts imparfaits :

Dans une intuition prophétique, Branly entrevoyait ainsi l'existence de l'effet tunnel [...].

Le radioconducteur et la Télégraphie Sans Fil

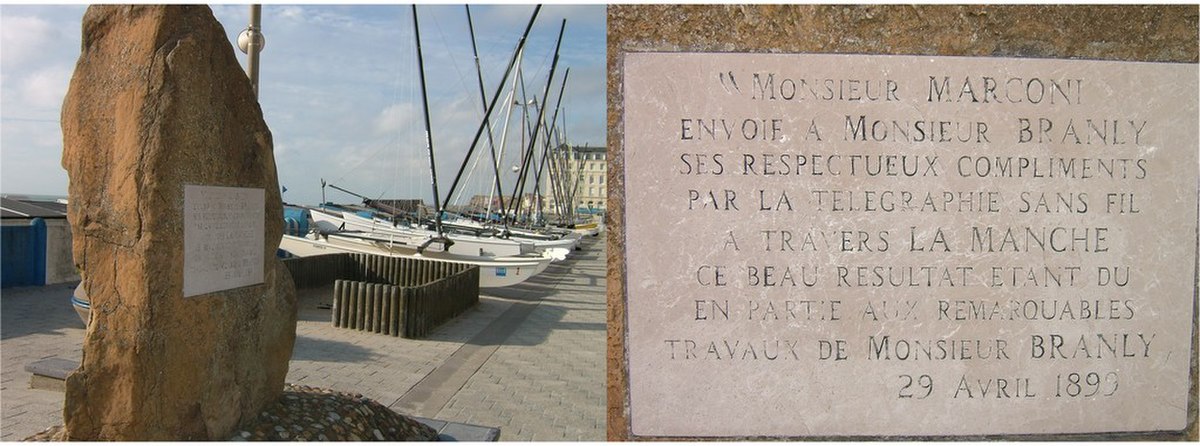

Suite aux liaisons de télégraphie sans fil réalisées avec succès par Guglielmo Marconi du 27 mars au 29 avril 1899 entre une station installée à Wimereux (Pas-de-Calais), une à South-Fireland (Douvres) et deux navires L’Ibis et La Vienne, naviguant dans la Manche, Guglielmo Marconi adresse le 29 avril 1899 le télégramme suivant à Édouard Branly :

« M. Marconi envoie à M. Branly ses respectueux compliments pour la télégraphie sans fil à travers la Manche - STOP - Ce beau résultat étant dû en partie aux remarquables travaux de M. Branly - STOP. »

En effet, tous les récepteurs utilisés au cours de ces expériences, à terre comme à bord des deux navires, sont équipés des radioconducteurs conçus par Édouard Branly.

Édouard Branly répond à ce télégramme :

« M. Branly remercie M. Marconi de son magnifique succès et lui exprime son admiration ».

La Télémécanique sans fil

Le 20 mars 1905, Édouard Branly présente devant l'Académie des sciences, une application du radioconducteur, la Télémécanique sans fil.

La conductibilité d'un radioconducteur à un poste de réception, provoquée par des ondes électriques issues d'un poste d'émission, entraine par l'intermédiaire d'un relais, comme pour l'inscription d'un signal dans un circuit local agencé à l'avance, les déclenchements que l'on est capable de réaliser dans une commande par fil de ligne.

Le 30 juin 1905, Édouard Branly présente devant 5 000 personnes au Trocadéro, une expérience de Télémécanique.

Publications

Communications à l'Académie des sciences

- (fr) Édouard Branly, Mesures de la polarisation dans l'élément voltaïque, Académie des sciences, séance du 19 février 1872.

- (fr) Édouard Branly, Mesures de l'intensité des courants au moyen de l'électromètre, Académie des sciences, séance du 12 août 1872.

- (fr) Édouard Branly, Évaluation en unités mécaniques de la quantité d'électricité que produit un élément de pile, Académie des sciences, séance du 15 décembre 1873.

- (fr) Édouard Branly, Sur l'emploi du gaz d'éclairage comme source constante dans les expériences de rayonnement, Académie des sciences, séance du 21 mars 1887.

- (fr) Édouard Branly, Nouveau mode d'emploi du thermomultiplicateur, Académie des sciences, séance du 12 avril 1887.

- (fr) Édouard Branly, La déperdition des deux électricités à la lumière de radiations très réfrangibles, Académie des sciences, séance du 8 avril 1890.

- (fr) Édouard Branly, Courants photoélectriques entre les deux plateaux d'un condensateur, Académie des sciences, séance du 28 avril 1890.

- (fr) Édouard Branly, Variations de la conductibilité sous diverses influences électriques, Académie des sciences, séance du 24 novembre 1890.

- (fr) Édouard Branly, Variations de conductibilité des substances isolantes, Académie des sciences, séance du 12 janvier 1891.

- (fr) Édouard Branly, Déperdition des deux électricités par les rayons très réfrangibles, Académie des sciences, séance du 11 janvier 1892.

- (fr) Édouard Branly, Nouvelle conductibilité unipolaire des gaz, Académie des sciences, séance du 4 avril 1892.

- (fr) Édouard Branly, Conductibilité des radioconducteurs ou conductibilité électrique discontinue. Assimilation à la continuité nerveuse, Académie des sciences, séance du 27 décembre 1898.

- (fr) Édouard Branly, Télégraphie sans fil et collisions en mer, Académie des sciences, séance du 18 juillet 1898.

- (fr) Édouard Branly, Radioconducteurs à limaille d'or et de platine, Académie des sciences, séance du 26 décembre 1898.

- (fr) Édouard Branly, Récepteur de télégraphie sans fil, Académie des sciences, séance du 26 mai 1902.

- (fr) Édouard Branly, Distribution et contrôle d'actions produites à distance par les ondes électriques, Académie des sciences, séance du 20 mars 1905.

- (fr) Édouard Branly, Appareil de Télémécanique sans fil de ligne, Académie des sciences, séance du 26 juin 1905.

- (fr) Édouard Branly, Conductibilité intermittente des minces couches diélectriques, Académie des sciences, séance du 11 novembre 1912.

Ouvrages

- (fr) Édouard Branly, Traité élémentaire de physique, Éditions Poussielgue, Paris, 1899.

- (fr) Édouard Branly, Cours élémentaire de Physique et Problèmes de Physique, Éditions J. de Gigord, Paris, 1900.

- (fr) Édouard Branly, La TSF, Télégraphie et Téléphonie sans fil, Éditions Payot, Paris, 1923.

- (fr) Édouard Branly, Électricité, Éditions J. de Gigord, Paris, 1934.

Notes et articles

- (fr) Édouard Branly, Variations de conductibilité des isolants sous diverses influences électriques, Congrès scientifique international des catholiques, Paris 1-6 avril 1891.

- (fr) Édouard Branly, Les radioconducteurs, Congrès International de Physique, Paris 1900.

- (fr) Édouard Branly, Remarques sur l'historique de la télégraphie sans fil, in Bulletin de la Société internationale des électriciens, Paris, 1898.

- (fr) Édouard Branly, Une enveloppe métallique ne se laisse pas traverser par les oscillations hertziennes, in Journal de physique, Paris, janvier 1899.

- (fr) Édouard Branly, Conductibilité intermittente des diélectriques, Annales de chimie et de physique, Paris, février 1913.

- (fr) Édouard Branly, La Télégraphie sans fil à la guerre, in Journal de l'Université des Annales, Paris, mars 1915.