Éthologie équine - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Le cheval

Instinct grégaire

Le cheval est habitué à vivre en groupe. Ce qui permet d'assurer en permanence une surveillance face aux prédateurs. Dans la nature, la "famille" compte généralement de trois à dix individus. Un étalon entouré d'une à trois juments et de leurs poulains. Lorsqu'il n'y a pas encore d'étalon, la jument la plus vieille est souvent dominante. C'est elle qui décide quelle direction prendre et qui mange en premier. Dans le groupe existe une hiérarchie de type dominant/dominé, établie en fonction de l'âge des individus et de leur tempérament. Bien souvent, les plus vieux dominent les plus jeunes jusqu'à ce que ceux-ci arrivent à trouver leur place dans le groupe et à se faire respecter. Les chevaux n'aiment pas rester seuls et ont besoin de camarades avec lesquels ils peuvent se sentir, se toucher, et communiquer. De la même manière, les chevaux en groupe dorment souvent à tour de rôle, de façon à ce qu'il y en ait toujours un qui face le guet et prévienne les autres si un danger se présente.

Jusqu'à l'âge de deux ans environ, les jeunes mâles restent dans le groupe, puis en sont exclus. Alors, plusieurs jeunes mâles se regroupent pour former un troupeau. Quand ils ont pris assez d'assurance, ils créent leur propre harde. Pour ce faire, ils provoquent en duel d'autre mâles et s'ils gagnent le combat, ils repartent avec les femelles, dont ils ont gagné le respect, et fondent leurs propres familles.

La fuite, moyen de survie

Dépourvu de crocs, de cornes ou de griffes, le cheval est une proie sans défense. Pour survivre dans la nature et échapper aux grands prédateurs, sa seule tactique est la fuite. Tous ses comportements en découlent : le cheval est peureux et émotif.

La rapidité a toujours été un élément indispensable à la survie de l'espèce. Avant l'intervention de l'homme, la vitesse était déjà l'un des premiers critères de sélection naturelle : à 1 jour, le poulain devait déjà savoir galoper si un prédateur attaquait, et c'est le cheval le moins rapide qui était dévoré.

Un cheval effrayé prend automatiquement la fuite. C'est un instinct très fort chez lui qui remonte à des milliers d'années. Étant un herbivore sans aucun moyen de protection, le cheval est de nature peureuse et prend facilement le galop pour fuir le danger.

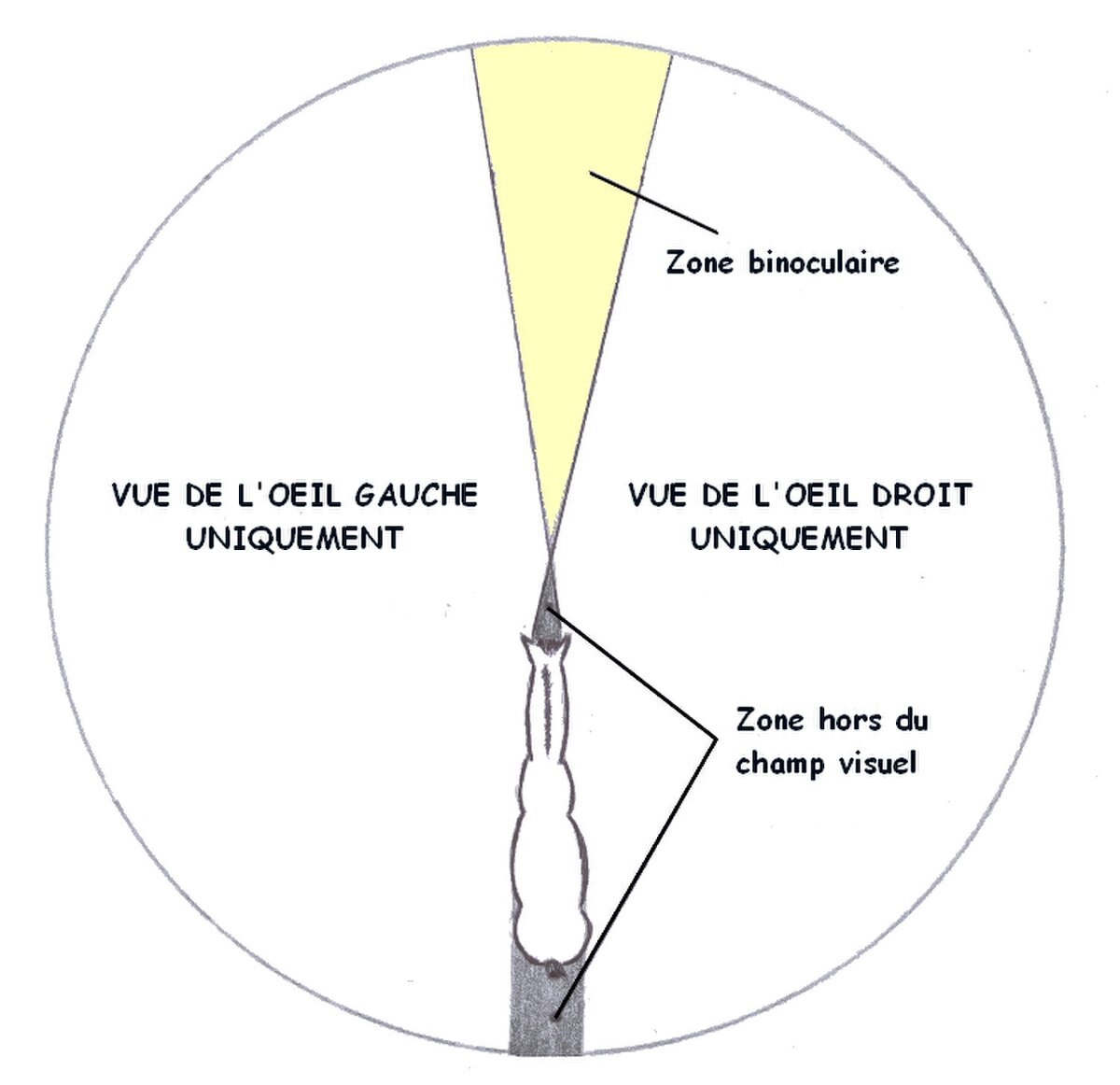

De plus, les yeux du cheval sont placés sur les côtés de la tête et non sur le devant, comme chez l'homme (voir schéma ci-contre). Le cheval a donc une vision binoculaire très restreinte comparée à celle de l'homme.

La communication

Les chevaux utilisent leur langage corporel aux nuances multiples pour exprimer ce qu'ils veulent signifier. Il suffit bien souvent d'apercevoir leur silhouette pour reconnaitre une attitude caractéristique. Par exemple, lorsqu'il se veut agressif, le cheval couche les oreilles, montre les dents, tend l'encolure, fait fouetter sa queue et menace de donner des coups de pied. Au contraire, pour signifier sa soumission, le poulain va effectuer de grands mouvements de mastication et baisser la tête.

Les chevaux utilisent le langage corporel par "étapes". Par exemple, 2 chevaux qui mangent la même ration de foin ne vont pas avoir la même façon de réagir. En ce qui concerne le cheval dominant :

1. Il va coucher les oreilles en arrière

2. Il va faire mine de mordre ou de taper

3. Il va le mordre

4. Il va vraiment se battre en tapant ou mordant

En général, le cheval soumis va s'éloigner à la première étape.

D'un point de vue « cheval »

Il existe un ensemble de pratiques de dressage plus ou moins inspirées de ces théories. L'étude de la gestuelle, des mouvements d'oreilles, des attitudes de la tête permet de déterminer l'humeur du cheval et ses émotions. Par exemple : si un cheval couche les oreilles fortement en arrière, il n'est pas content et souhaite être tranquille ; s'il les pointe vers l'avant, il est attentif. Mais on essaie également de mieux comprendre les réactions du cheval en considérant qu'il exprime et s'exprime comme s'il s'adressait à d'autres chevaux, ce qui évite de lui prêter, à tort, des intentions humaines. L'éthologie peut remplacer l'idée d'une « psychologie du cheval », toujours susceptible d'être une projection anthropomorphique : « je me mets à la place du cheval ».