Guacharo des cavernes - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Guacharo des cavernes | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||

| Classification (COI) | |||||||||

| Règne | Animalia | ||||||||

| Embranchement | Chordata | ||||||||

| Sous-embr. | Vertebrata | ||||||||

| Classe | Aves | ||||||||

| Ordre | Caprimulgiformes | ||||||||

| Famille | |||||||||

| Steatornithidae Bonaparte, 1842 | |||||||||

| Genre | |||||||||

| Steatornis Humboldt, 1814 | |||||||||

| Nom binominal | |||||||||

| Steatornis caripensis Humboldt, 1817 | |||||||||

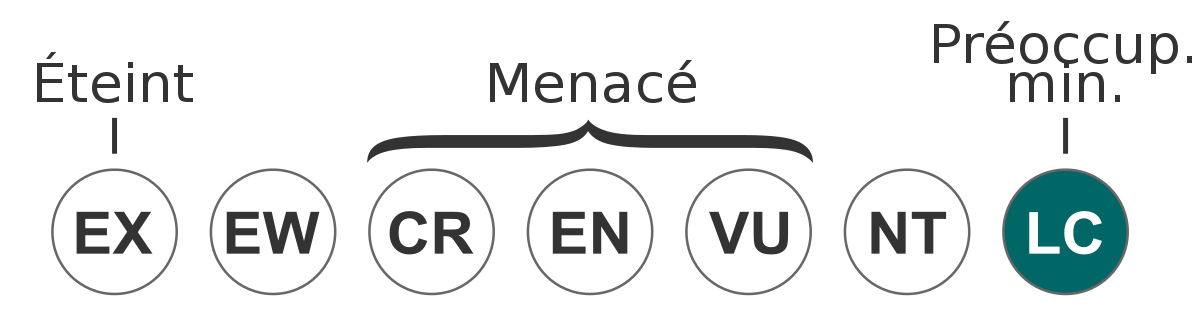

| Statut de conservation IUCN : | |||||||||

| | |||||||||

| | |||||||||

Le Guacharo des cavernes (Steatornis caripensis) est la seule espèce de la famille des Steatornithidae, proche parent des engoulevents, et du genre Steatornis.

Cette espèce trogloxène et endémique de la zone néotropicale niche en groupes dans des grottes, du niveau de la mer jusqu'à 3400 m d'altitude. On retrouve chez le guacharo plusieurs caractéristiques peu communes chez les oiseaux, notamment la capacité d'écholocation, un bon odorat et un régime alimentaire strictement frugivore.

Étymologie

Le nom anglais (Oilbird) et le nom scientifique (Steatornis) signifie «Oiseau à huile», car les guacharos se nourrissant principalement de fruits d'un palmier à huile, les jeunes sont recherchés pour leur graisse, utilisée en cuisine, par les indigènes.

Le nom d'espèce S. caripensis signifie «de Caripe», nom d'une petite ville du Nord du Venezuela.

Son nom français vient l'espagnol «guácharo», de «guacho», vagabond, lui-même emprunté au quechua, «wáhcha», pauvre, orphelin.

Histoire et relation avec l'Homme

Récit de sa découverte

L'oiseau est découvert le 18 septembre 1799 par Alexander von Humboldt (1769-1859) et Aimé Bonpland (1773-1858) dans une immense caverne des montagnes de Caripe au Venezuela. Ils écrivent dans leur journal :

- « Il est difficile de se former une idée du bruit épouvantable que des milliers de ces oiseaux font dans la partie obscure de la caverne. Les sons aigus et perçants des guacharos se réfléchissent contre les voûtes des roches, et l'écho les répète au fond de la caverne. Les Indiens nous montraient les nids de ces oiseaux, en fixant des torches au bout d'une longue perche. Ces nids se trouvaient à cinquante ou soixante pieds de hauteur au-dessus de nos têtes, dans des trous en forme d'entonnoirs, dont le plafond de la grotte est criblé...

- Nous avions eu beaucoup de peine à persuader aux Indiens de dépasser la partie antérieure de la grotte, la seule qu'ils fréquentent annuellement pour recueillir de la graisse, il fallut toute l'autorité de los padres pour les faire avancer jusqu'à l'endroit où le sol s'élève brusquement avec une inclinaison de soixante degrés, et où le torrent forme une petite cascade souterraine, car les indigènes attachent des idées mystiques à cet antre habité par des oiseaux nocturnes...

- Nous avions déchargé nos fusils comme au hasard, partout où les cris des oiseaux nocturnes et le battement de leurs ailes faisaient soupçonner qu'un grand nombre de nids étaient réunis. Après plusieurs tentatives inutiles, M. Bonpland réussit à tuer deux guacharos qui, éblouis par la lumière des torches, semblaient nous poursuivre. Cette circonstance me procura le moyen de dessiner cet oiseau, qui, jusqu'ici, est resté inconnu aux naturalistes.

- Nous marchâmes dans une boue épaisse (mélange de silice, d'alumine et de détritus végétal) jusqu'à un endroit où nous vîmes avec étonnement les progrès de la végétation souterraine. Les fruits que les oiseaux portent dans la grotte pour nourrir leurs petits germent partout où ils peuvent se fixer dans le terrain qui couvre les incrustations calcaires. Ces traces de l'organisation au milieu des ténèbres frappaient vivement la curiosité des naturels, d'ailleurs si stupides et si difficiles à émouvoir. Ils les examinaient dans ce recueillement silencieux que leur inspire un lieu qu'ils semblent redouter.

- Les missionnaires, malgré leur autorité, ne purent obtenir des Indiens de pénétrer plus loin dans la caverne. Il fallut céder à la pusillanimité de nos guides et retourner sur nos pas. »

Exploitation

Bien avant ce récit de Humboldt et de son compagnon, la nuée d’oiseaux surgissant de la caverne de Caripe à la nuit tombante avait déjà été remarquée en 1678 par un frère capucin, Fray Francisco de Tauste, en mission à cet endroit. D’ailleurs, celui-ci eut l’occasion d’apprécier le goût de l’huile provenant du guacharo que les indigènes ont appris à extraire à partir de la cuisson des oisillons. Cette huile, sans odeur, claire et qui se conserve bien, est utilisée principalement pour la cuisine et dans une moindre mesure pour alimenter les lampes à l’huile.

La chasse aux jeunes guacharos fut pratiquée au Pérou jusqu’aux années 1960, et jusqu’aux années 1970 à Trinidad, au Venezuela et en Équateur. L’espèce est maintenant protégée dans la majeure partie des pays elle se trouve. Il est probable qu’on l’exploite encore dans les régions reculées, mais cette activité a sans doute peu d’impact sur les effectifs de la population. Au Venezuela, on a observé l’abandon de cavernes traditionnellement occupées par le Guacharo des cavernes, mais cette désertion est probablement due à la perte de son habitat forestier causée par le développement de la population humaine.

Statut et conservation

L’état de la population du Guacharo des cavernes ne suscite pas beaucoup d’inquiétude pour le moment. Les grottes abritant des colonies sont suffisamment nombreuses pour assurer la survie de l’espèce à court ou moyen terme. De plus, considérant les vastes zones de forêt tropicale inexplorées, on estime qu’il existe probablement d’autres colonies dans des grottes non encore découvertes.

Historiquement, le facteur limitant pour l’abondance de cette espèce a sans doute été la disponibilité de grottes convenables pour sa nidification. Plus récemment, un deuxième facteur limitant s’est ajouté et pourrait devenir une menace pour l’espèce. Il s’agit de l’exploitation forestière qui détruit ses ressources alimentaires. La protection des forêts est incontournable pour la conservation du Guacharo des cavernes.

On estime que le guacharo contribue pour une part importante à l’ensemencement des espèces végétales dont il se nourrit en régurgitant les graines qu’il ne digère pas (voir Habitudes alimentaires). On a évalué que la colonie de la grotte de Caripe « épandait » l’équivalent de 21 tonnes de graines mensuellement dans les forêts avoisinantes. C’est dire combien cette espèce est un élément clé de l’écologie et de la conservation de la forêt tropicale.