Médecine en Grèce antique - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Médecine et religion

Beaucoup de Grecs font reposer la guérison sur des pratiques magiques ou religieuses. De manière générale, les cultes guérisseurs ont pour caractéristique d'être situés hors des villes : développés de manière tardive, ils s'implantent à la marge. Ainsi, Asclépios est d'abord vénéré à Trikka, en Thessalie, puis en pleine campagne près d'Épidaure. À Corinthe comme à Athènes, Délos ou Cos, le dieu s'installe à l'écart de l'agglomération. La visite au sanctuaire nécessite donc une excursion. Autre caractéristique, les sanctuaires sont souvent liés à une source ou une rivière dont les eaux possèdent des vertus bienfaisantes.

La plupart du temps, le dieu guérisseur agit par « incubation » : c'est le cas d'Asclépios à Épidaure ou Athènes, ou d'Amphiaraos à Oropos et Thèbes. Le rituel commence pour le malade par un bain de purification, suivi par un sacrifice relativement modeste et donc accessible à tous. À Épidaure, le patient doit également entonner un péan en l'honneur d'Apollon et d'Asclépios. Ensuite, le pèlerin s'endort sous le portique sacré (ἄϐατον / ábaton) — au moins à Oropos, Pergame et Épidaure, chaque sexe possède son propre portique. Les plus chanceux bénéficient pendant leur sommeil d'une apparition du dieu ; en touchant la partie malade du corps, celui-ci la guérit. Le dieu peut également se contenter de dicter au patient une liste de médicaments que celui-ci s'empressera de se procurer une fois réveillé.

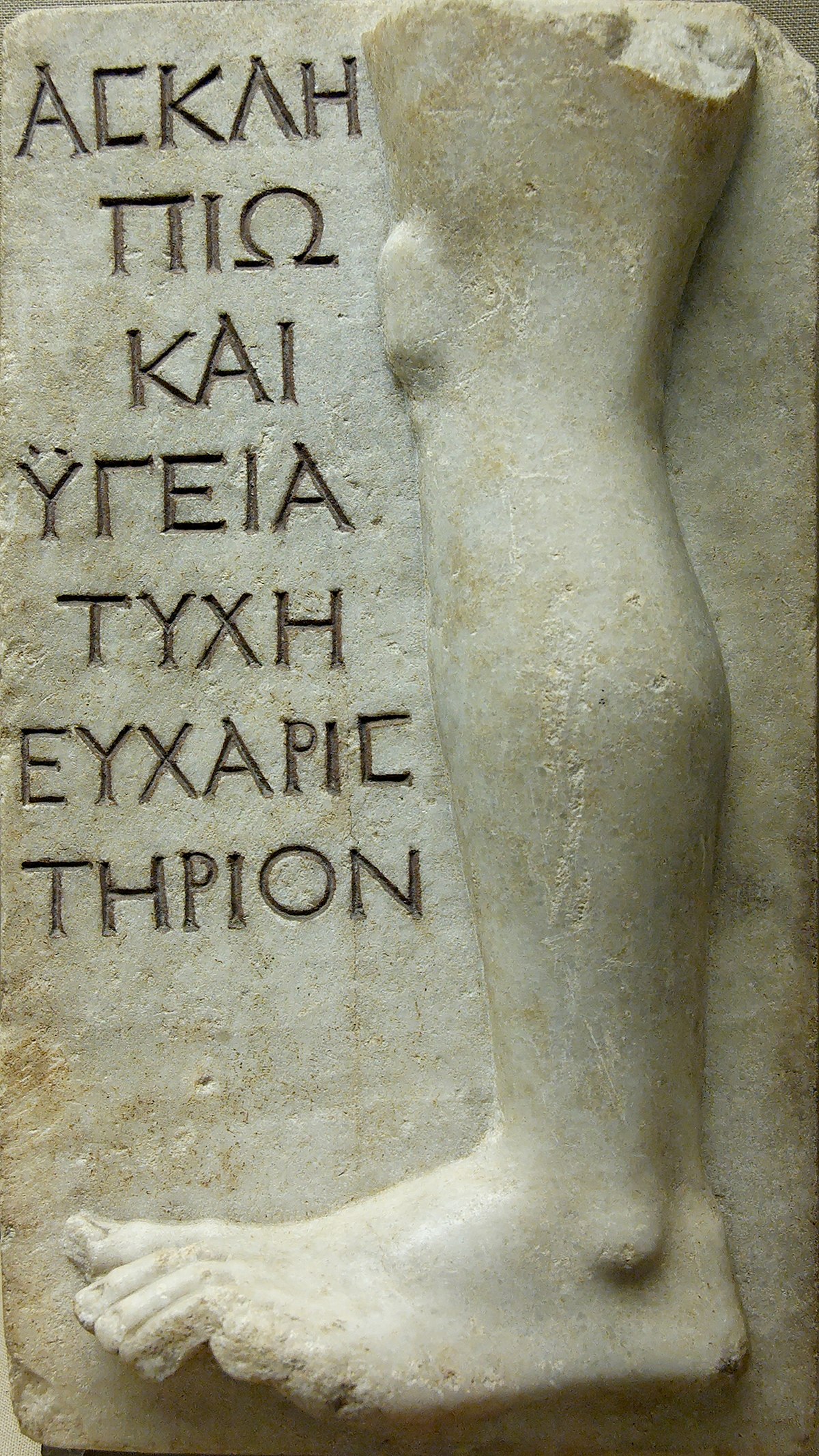

Les stèles retrouvées à Épidaure, sortes d'ex-voto, montrent qu'Asclépios guérit toutes sortes de maladies : il traite les ulcères et guérit la maladie de la pierre tout autant qu'il rend la vue aux aveugles. « Il y en aurait eu bien plus », commente Diogène au sujet d'une autre divinité guérisseuse, « si elles avaient été offertes par ceux qui n'ont pas été sauvés. » Sans doute les patients non guéris attribuaient-ils cet échec au caractère insondable de la volonté du dieu.

Le traitement n'est pas gratuit : ainsi, à Oropos, le sanctuaire réclame une ἐπαρχή / eparkhế ou taxe de consultation à tout visiteur désirant se faire soigner. Une fois son dû acquitté – une drachme béotienne au début du IVe siècle av. J.-C., ce dernier reçoit une lamelle de plomb avec l'inscription : « sanctuaire d'Amphiaraos – santé » –, qui lui sert de ticket d'entrée. Un néocore (sacristain) surveille les patients pour qu’ils ne resquillent pas.

Certaines des « ordonnances » dictées par le dieu ont été conservées et permettent de mieux comprendre les guérisons attestées par les ex-voto. D'abord, il faut souligner que le rituel mêle savamment suggestion et mise en scène. Ensuite, le dieu ordonne généralement des remèdes simples (cataplasmes, tisanes) et prodigue des conseils d'hygiène de vie : nécessité de faire de l'exercice (sport et promenade), régulation du régime alimentaire. Enfin, le volet religieux à proprement parler est généralement assorti d'une véritable cure thermale, comprenant bains et frictions. À Oropos, où aucun témoignage de guérison ne nous est parvenu, les instruments médicaux découverts témoignent de la pratique de la chirurgie.

Les troubles mentaux sont également guéris par des pratiques cathartiques. Ainsi, le chœur dans l’Hippolyte porte-couronne d'Euripide distingue trois types d'« égarement ». L'un est de type panique (associé à Pan), l'autre de type lunatique (associé à Hécate, déesse lunaire), le dernière enfin est associé à Cybèle et aux Corybantes. Hippocrate lui-même reprend ce type de considérations, avec un effort supplémentaire de typologie, dans Du mal sacré. La cure consiste généralement en une danse rituelle au son d'une musique dans le mode phrygien.

En l'espèce, ce n'est pas le rituel qui est adapté à la maladie mais l'inverse : si le malade réagit aux rituels de tel dieu, c'est bien que son mal était envoyé par ce dieu. En l'absence de réaction, on passe au dieu suivant. Aristophane, dans les Guêpes, illustre bien l'indifférence des Grecs à la nature du traitement : l'important, c'est qu'il soit efficace. Ainsi, le jeune Bdélycléon essaie de traiter son père successivement par une cure hippocratique (bains et purge), un passage par les Corybantes (traitement par l'hypnose) puis par une nuit dans le sanctuaire d'Épidaure.