Médecine en Grèce antique - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Professions médicales

Médecins

Médecins et charlatans

Les traités qui composent le Corpus hippocratique ne sont pas toujours rédigés par ce que nous appellerions un médecin. Aristote reconnaît ainsi trois catégories de personnes habilitées à parler de médecine : le praticien (δημιουργός / dêmiourgós), le professeur de médecine ou médecin savant (ἀρχιτεκτονικός / arkhitektonikós) et l'homme cultivé qui a étudié la médecine au cours de son cursus général. Les sophistes prétendent également pouvoir enseigner, entre autres disciplines, la médecine. Cependant, une distinction se fait jour, dans le Corpus hippocratique lui-même, entre d'une part le médecin et le profane (Sur l'ancienne médecine), d'autre part le médecin et le charlatan (Sur la maladie sacrée).

En effet, le titre de médecin ne fait l'objet d'aucun contrôle : n'importe qui peut s'établir comme tel. La démonstration de ses talents peut passer par une joute oratoire avec un confrère, mais le meilleur moyen de se constituer une clientèle passe par la pratique quotidienne. En effet, les Grecs ignorent le colloque singulier : le médecin n'est jamais seul avec le patient, que ce soit au cabinet ou en visite ; il intervient devant l'entourage et les éventuels curieux. Il arrive même qu'un confrère s'immisce dans une consultation pour fournir un diagnostic différent : « un malade paraît sans ressource et au médecin qui le soigne et aux autres personnes ; survient un second médecin qui déclare que le malade ne succombera pas, mais qu'il perdra la vue. » Un mauvais médecin n'est soumis à aucune autre sanction qu'une perte de réputation.

Formation

La formation des médecins se fait la plupart du temps par apprentissage. Les disciples apprennent l'art du diagnostic et du pronostic auprès de leur maître, de même que les actes médicaux : saignées, lavements par clystères, pose de ventouses mais aussi actes chirurgicaux comme la trépanation. D'autres choisissent un cursus plus théorique : ils voyagent dans tout le bassin méditerranéen, fréquentant les différentes écoles de médecine. Ceux qui complètent leur cursus par l'étude des pratiques magiques ne sont pas rares. Ainsi, au Ier siècle ap. J.-C., le médecin Thessalos, après avoir appris la médecine dialectique, se rend-t-il à Diospolis (Thèbes) pour apprendre les vertus des plantes. Cet apprentissage passe pour lui par l'astrologie et par une consultation d'Asclépios, par l'intermédiaire d'un prêtre égyptien.

Comme c'est le cas pour beaucoup de métiers en Grèce antique, la médecine est une affaire de famille. Hippocrate est fils, petit-fils, père et grand-père de médecins , il appartient à cette famille des Asclépiades dans laquelle, selon Galien, « les enfants apprennent de leurs parents, dès l'enfance, à disséquer comme à lire et à écrire ». Le serment d'Hippocrate enjoint au médecin de transmettre ses connaissances à ses fils et inversement, il est considéré comme normal pour le fils d'un médecin d'opter pour le métier de son père. Si les médecins sont souvent des hommes libres, il arrive que des esclaves apprennent la médecine, soit au contact de leur maître, lui-même médecin, soit sur demande de leur maître qui souhaite bénéficier d'un médecin privé.

Contrairement à l'Égypte, la Grèce ne connaît guère que le médecin généraliste, ni la chirurgie ni la gynécologie ne sont des spécialités. Les écoles de Cos et de Cnide ont tout de même laissé respectivement des traités dans ces deux disciplines. On a connaissance d'ophtalmologistes, soignant à bases de κολλὐρια / kollúria, c'est-à-dire des emplâtres solides, moulés en forme de bâtonnets. Il existe également des dentistes, capables de plomber les dents cariées. Enfin, les armées comportent des médecins militaires spécialisés dans le pansage des blessés, et des médecins du sport.

Médecins publics

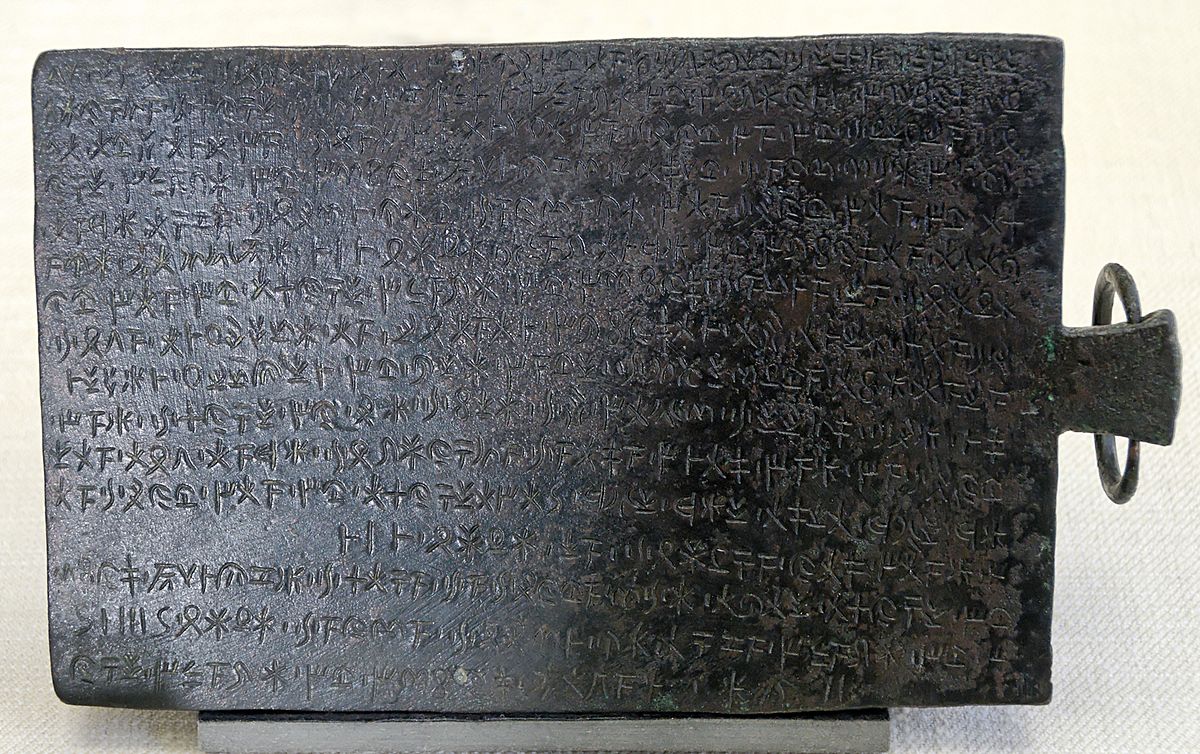

Certains médecins sont payés par la cité elle-même. Ainsi d'un médecin réputé du début du Ve siècle, Démokédès de Crotone : il fait carrière d'abord à Égine, puis à Athènes et Samos, avant d'être capturé par les Perses et d'entrer au service du roi Darius Ier, qu'il guérit d'une affection au pied. En relatant cet épisode de la vie du Grand Roi, Hérodote affirme, pour la première fois dans la littérature grecque, la supériorité de la médecine grecque sur la médecine égyptienne. À Égine, Démokédès gagne un talent par an dès la seconde année, et à Athènes, cent mines. Une plaque de bronze de la même époque (cf. illustration) nous apprend également qu'un dénommé Onasilos et ses frères sont embauchés par Idalion, à Chypre, pour être médecins publics.

Le Gorgias décrit la procédure de sélection pratiquée à Athènes : il revient à l'Ecclésia d'examiner les titres des candidats et de sélectionner le plus capable. Ces derniers doivent évoquer leur formation et citer leur maître et présenter le cas de malades qu'ils ont guéris. Le sophiste Gorgias note qu'un bon orateur a plus de chances de l'emporter qu'un confrère plus compétent, mais moins beau parleur.

Le médecin recruté se voit mettre à disposition un local servant aux consultations. Les médicaments prescrits sont remboursés par l'État grâce à un impôt spécial, le ἰατρικόν / iatrikón. De manière générale cependant, il s'agit moins de mettre en place un système de soins gratuits, à l'instar des Sécurités sociales modernes, que de disposer d'un médecin compétent toujours à portée de main, dans des cités où l'état sanitaire est souvent précaire (cf. la « peste » d'Athènes de 430-429 av. J.-C.), l'activité sismique souvent présente et où les conflits armés sont fréquents.

Les inscriptions en l'honneur de médecins publics nous permettent de savoir quelles qualités on attendait d'un tel praticien. Ainsi, une stèle de Samos datée de 201-197 av. J.-C. loue Diodoros, fils de Dioscouridès, pour s'être, lors d'un séisme, « également partagé entre tout le monde pour porter secours à tous » et « avoir placé le secours commun au-dessus de toute fatigue et de toute dépense. »

Autres professions de santé

Les remèdes grecs étant élaborés à partir d'épices et de plantes, le pharmacien (φαρμακοπώλης / pharmakopốlês) occupe une place importante dans le système de soins, même s'il arrive que le médecin prépare ses propres remèdes. Le pharmacien prépare les médicaments prescrits par le médecin mais aussi des remèdes vendus directement. Ainsi, dans les Thesmophories (v. 504), Aristophane décrit le mari d'une femme sur le point d'accoucher courant « les boutiques en achetant des spécifiques pour hâter la délivrance. »

Une autre profession importante est celle de sage-femme. S'il existe quelques femmes médecins, les accoucheuses et infirmières sont bien plus nombreuses. Phénarètè, la mère de Socrate, est sage-femme, et Socrate reprend l'accouchement comme métaphore de son art, la maïeutique.

Enfin, les pédotribes sont responsables de l'enseignement sportif au sein du gymnase. Apprenant sur le tas le plus souvent, ils sont à la fois diététiciens, masseurs et kinésithérapeutes : ils doivent prendre en charge les entorses, luxations, tendinites et autres traumatismes courants dans la pratique sportive. Certains se convertissent à la médecine à proprement parler : ainsi d'Hérodicos de Sélymbria, mentionné à plusieurs reprises par Platon.