Orange (fruit) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Économie

Production

L'industrie de l'orange représente un chiffre d'affaires mondial de l'ordre de 2 milliards de dollars américains, les premiers producteurs étant le Brésil et les États-Unis (principalement de la Californie).

| Production en tonnes. Chiffres 2003-2004 | |||||

| Pays | 2003 | 2004 | |||

| Brésil | 16 902 600 | 28 % | 18 262 632 | 29 % | |

| États-Unis | 10 473 450 | 17 % | 11 729 900 | 19 % | |

| Mexique | 3 969 810 | 7 % | 3 969 810 | 6 % | |

| Inde | 3 070 000 | 5 % | 3 070 000 | 5 % | |

| Espagne | 3 112 900 | 5 % | 2 900 000 | 5 % | |

| Chine | 1 831 681 | 3 % | 1 892 681 | 3 % | |

| Iran | 1 850 000 | 3 % | 1 850 000 | 3 % | |

| Italie | 1 962 000 | 3 % | 1 800 000 | 3 % | |

| Égypte | 1 740 000 | 3 % | 1 750 000 | 3 % | |

| Indonésie | 1 441 680 | 2 % | 1 600 000 | 3 % | |

| Autres pays | 14 056 733 | 23 % | 13 884 613 | 21 % | |

| Total | 60 410 854 | 100 % | 62 709 636 | 100 % | |

Consommation

L'orange de Noël est un souvenir de nos aïeuls de la Belle Époque bourgeoise ou de l'entre-deux-guerres des modestes ouvriers ou paysans. Pour assurer une consommation durant tous les mois de l'année, production et transport d'oranges dite de contre-saison apparaissent. La particularité de cette production en zone tempérée chaude réduit singulièrement l'extension des surfaces possibles dans l'hémisphère Sud. S'imposent ainsi le Chili et l'Uruguay, l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. Les ventes estivales restent caractérisées encore par l'étroitesse de l'offre.

L'exemple de l'Uruguay mérite d'être narré. A l'indépendance algérienne, des paysans producteurs d'oranges français, pour une part rapatriés en métropole, décident d'immigrer en Uruguay pour y relancer leurs cultures fruitières. Après une installation destabilisante, les cultivateurs francophones découvrent un marché local difficile. Les exportations lointaines deviennent un impératif, mais elles nécessitent une organisation rigoureuse de la filière : calibrage, conditionnement, équipements et moyens de transport routiers puis maritimes. En 1972, des aides économiques insérées dans le plan Citrico commun au pays voisin de l'estuaire de la Plata, Uruguay et Argentine, jusqu'en 1992 en posent les jalons.

Nueva Palmica pour les oranges d'Uruguay, Campana pour les citrons d'Argentine deviennent des gros pôles de concentration des récoltes et d'exportation d'agrumes. Les camions reefer au sortir des usines qui lavent, calibrent et trient la récolte chargent les navires reefer de palettes de cartons. Les plates-formes sont aptes aujourd'hui à traiter avec les enseignes de la grande distribution. Avec les rebuts du tri et du calibrage normalisés, elles produisent des salades de fruits et des desserts.

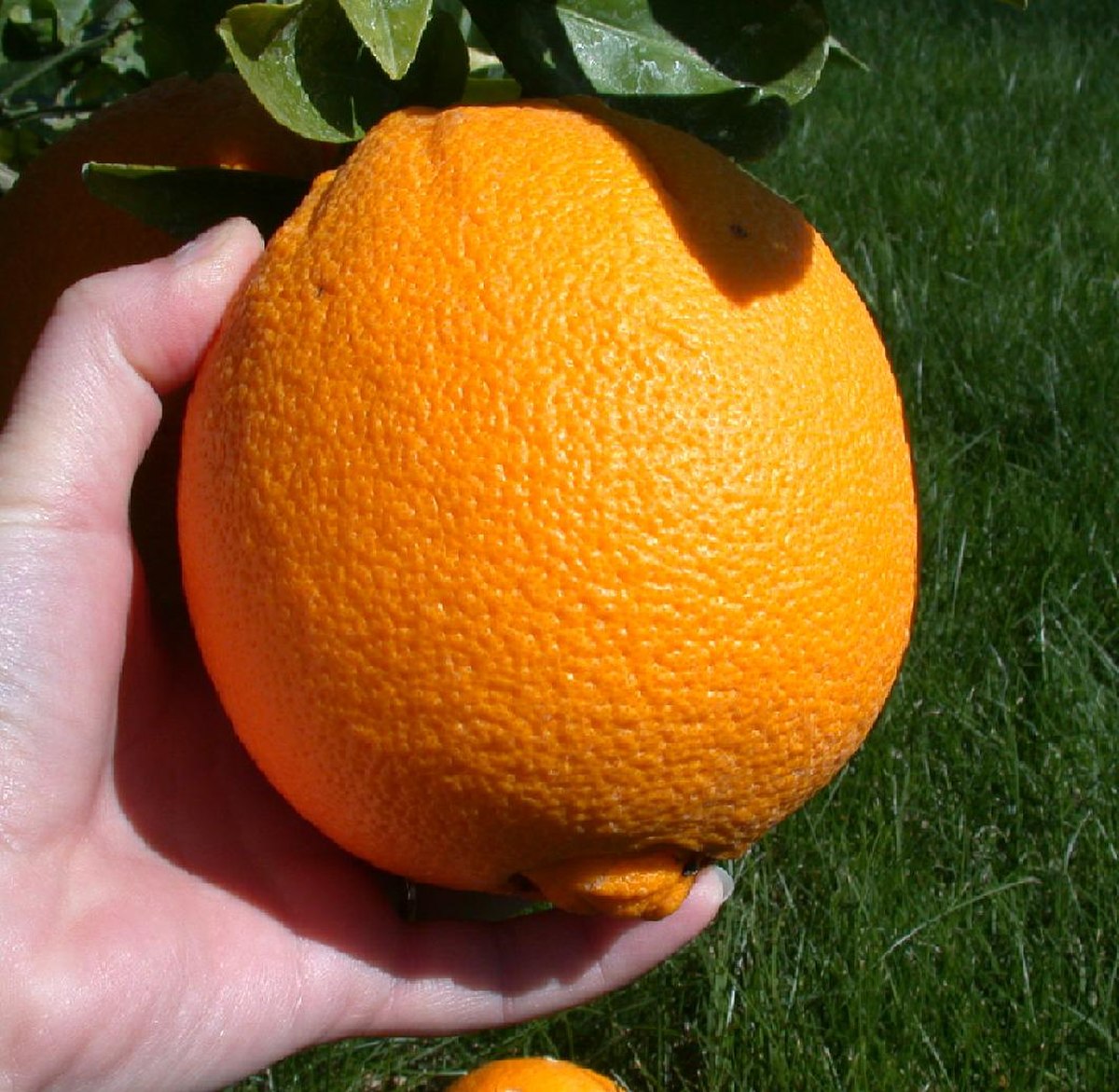

Galerie d'images

A. Risso et A. Poiteau | |||